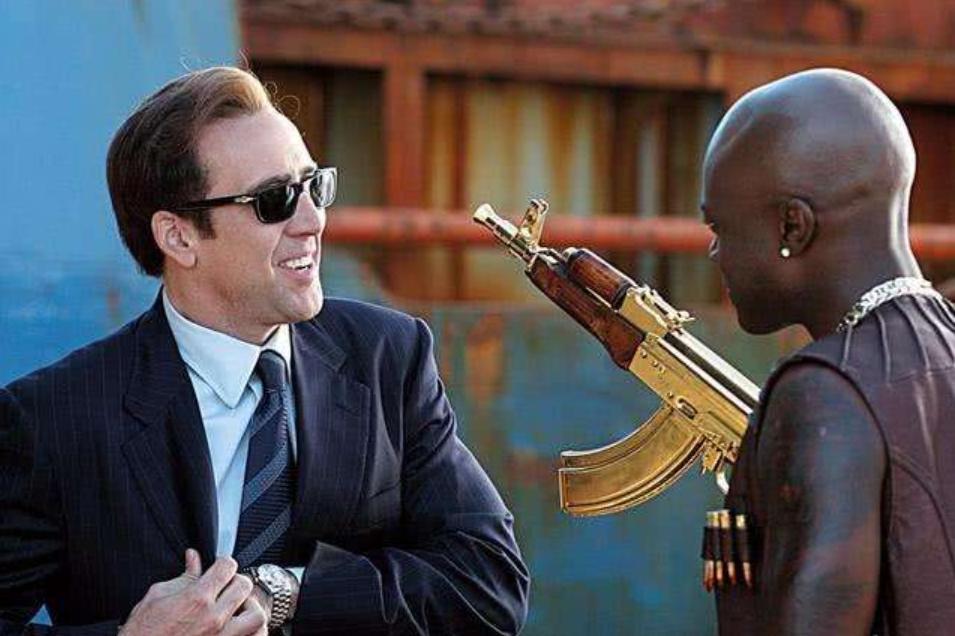

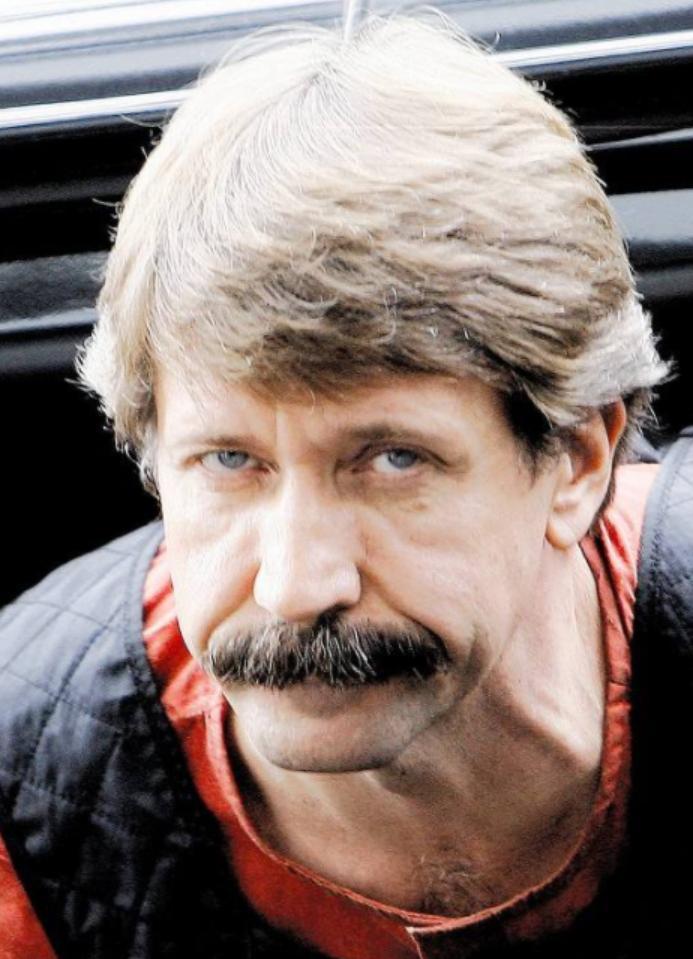

维克托・布特:现实版的“战争之王”,被称为“死亡商人”,600亿身家,尼古拉斯凯奇《战争之王》中的角色经历,还没有他现实中的传奇。 在国际军火走私的暗潮中,维克托・布特的名字如同一道阴影,笼罩着 20 世纪末至 21 世纪初的多场地区冲突。这个被称为 “世界头号军火商” 的男人,以 600 亿身家构建起横跨亚非欧的武器贸易网络,其人生轨迹恰似一部现实版的《战争之王》。 1968 年,维克托・布特出生于塔吉克斯坦首都杜尚别,父母为乌克兰籍移民。少年时代的他在苏联体制下按部就班成长,18 岁加入苏联空军,曾赴非洲执行维和任务。在军事外语学院的三年深造中,他掌握了英语、法语、汉语等六种语言,这为其日后跨国贸易埋下伏笔。 1991 年苏联解体成为布特人生的转折点。当数百万苏军解体、军人陷入生存困境时,这位精通多语言、熟悉航空运作的前少校,在阿联酋创立了一家表面从事电子产品运输的航空公司。 1995 年,通过克格勃背景的岳父牵线,他与保加利亚军火商米尔切夫搭上关系,承接了向阿富汗内战中 “北方联盟” 运输武器的订单。从欧洲仓库运往喀布尔的首单军火,让他净赚百万美元,也彻底点燃了对军火暴利的欲望。 20 世纪 90 年代的非洲大陆,因苏联势力撤离形成权力真空,安哥拉、刚果金、卢旺达等国陷入持续动荡。 联合国对上述地区实施武器禁运,但布特以 “慈善家” 身份作掩护,构建起隐秘的运输网络:他的航空公司拥有 50 余架大型运输机,武器从保加利亚、乌克兰的仓库起运,经中东转机后空投至非洲战场。 在刚果金内战中,他的武器支持让 9 个国家、20 余支武装混战长达数年,最终导致 400 万人伤亡、1000 万难民流离失所,这场被称为 “非洲世界大战” 的冲突,因布特的军火输入而成为二战后最惨烈的地区战争之一。 安哥拉内战中,他向被国际社会孤立的安盟提供 AK 步枪与 RPG 火箭,换取的钻石经欧洲珠宝商之手流入奢侈品市场——这一情节在电影《战争之王》中被真实还原。 布特的客户名单堪称 “战争犯图鉴”:利比亚独裁者卡扎菲的装甲车部队、塔利班的地面武装,甚至本・拉登基地组织的游击队员,都曾使用他贩卖的武器。美国中情局(CIA)调查显示,其运输网络每年向非洲输送数千吨武器,利润高达数亿美元。 2001 年后,布特意识到美国的威胁,将据点迁至俄罗斯,但仍试图通过为美军伊拉克战争提供后勤运输换取 “安全通行证”。 2006 年,CIA 设下圈套:特工伪装成哥伦比亚叛军,以购买 10000 把 AK 步枪及配套弹药为由,诱使布特前往泰国谈判。当他在曼谷机场与 “买家” 敲定 30% 定金协议时,早已埋伏的美国特工通过桌下录音设备取证,当场将其逮捕。 美俄泰三国围绕引渡问题博弈两年,最终布特于 2010 年被移交美国,以 “危害国家安全” 等罪名判处 25 年监禁。 面对媒体采访,他始终坚称自己是 “武器搬运工”,将战争罪责归咎于生产武器的国家与使用武器的武装势力:“真正的战争贩子坐在白宫里,而我只是替罪羊。” 布特的入狱并未终结武器走私的暗流。如今,军火贸易仍是仅次于石油、粮食的全球第三大贸易品类,非洲与拉美地区的冲突中,新型走私网络不断涌现。 从东欧仓库到中东黑市,从无人机零件到便携式导弹,现代军火走私已形成科技化、碎片化的产业链,而布特时代的 “死亡商人” 模式,正以更隐蔽的方式延续。