“老师,我看不清楚。”

“你走到前面来……现在呢?”

“可以了。”

“你看不清多久了?”

“我也不知道。”

“你让你妈带你去配副眼镜吧。”

我个子很小,小学时从来坐在第三排往前。好像昏昏沉沉地打了个盹,醒过来就开始看不清黑板上的字。我会努力把眼睛眯成一道细细的缝,直到粉笔的痕迹在视线范围变得狭窄时慢慢聚焦。

一个学期在睡前看完高尔基三部曲,第一次配镜时就已经400度。起初我乐此不彼地玩着脱下和带上眼镜时,世界在我眼前反复融化的游戏,特别在夜晚,钨丝灼烧空气般烧起一团亮亮的暖光。

那时候我妈开始研究护眼的台灯、用眼的姿势、用胡萝卜榨成一团糊糊,我对眼镜的新鲜感总是激怒她,仿佛我该对此感到十分羞愧。用她的话来说:“妈妈给你生了那么漂亮的大眼睛,现在就变成了死鱼眼。”我的眼睛竟是她的恩赐,她在试图挽回她的作品,但我的视力早已开始一发不可收拾地失控。

镇上眼镜店验光师很会察言观色,他会适时地推销更适合我这种低年级高近视度数情况的镜片,一边激发我妈的焦虑一边又安抚她对我摧毁作品的愤怒。眼镜很昂贵,我感觉我有罪。

即使在我们很久很久没有在住在一起的时候,妈妈见到我的时候也总收长长地盯着我的眼睛,然后惋惜地说:“哎哟,妈妈给你生了那么漂亮的眼睛…”

话没说完我就会别过头去。

她的愤怒之外,自以为是的幽默和冒犯无差别地存在:“她摘了眼镜就是瞎子。”“我们家没这基因啊,要么就是捡来的。”“你看得见桌子上的菜吗?”

那些年,我总是在梦里找眼镜,发现眼镜不见了的时候,明明知道在做梦,还是会慌里慌张地找寻。后来,我开始戴隐形眼镜,新的恐惧成为新的梦境语言,在梦里我总是发现自己竟然看得清,是不是睡觉的时候忘记摘隐形眼镜了?

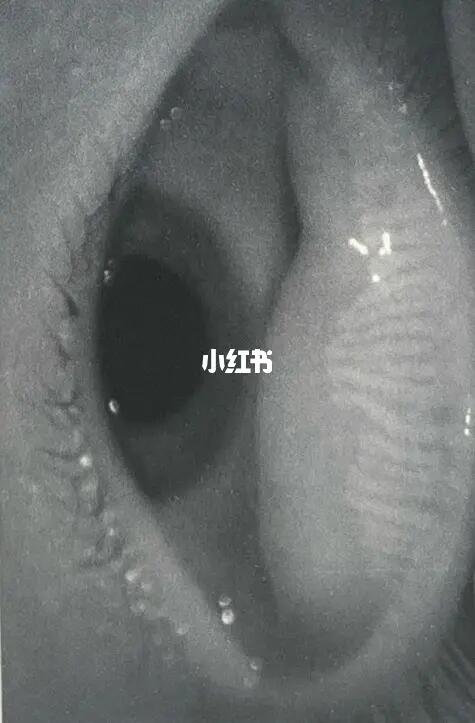

关于眼睛的记忆,藏在潜意识的深处,在梦里宛如切肤之痛。我不敢细想关于它的生命周期的事情,就像我别过脸去,不愿面对一双相似的眼睛对我的审视。

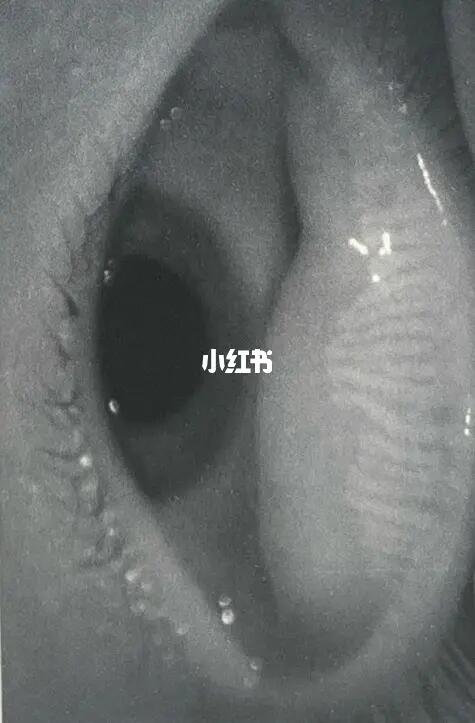

昨天去配镜,我和恋人说:“我要自己一个人来验光,不然我会害怕。”它是一个秘密,仍不愿谈起的私隐。它清晰时,我觉得它理所当然,在医学影像里看到它,才确定它是会磨损的零件。尽管最初我学会爱它之前,我先学会的是利用它、恐惧它、谈起它如临大敌。

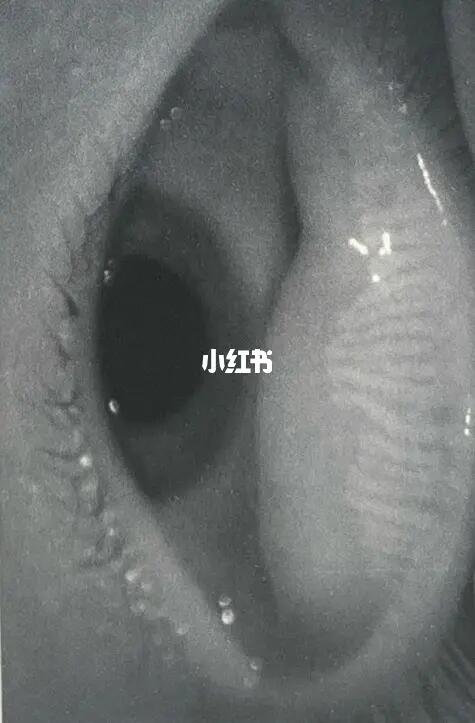

现在,如我所愿。眼睛完全属于我了。我又该如何与之相处。

我知道这一次,我不能别过头去:

我的安全感来源于看清一切。