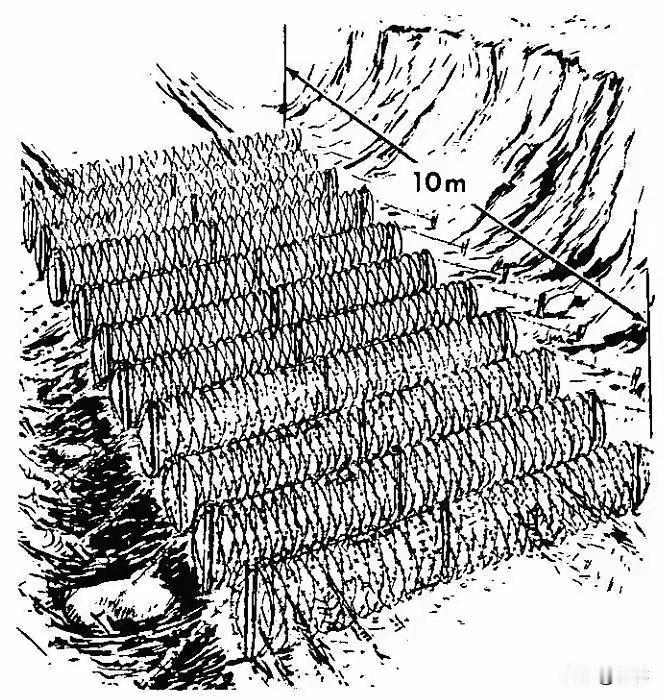

第四代坦克标准由中国定义?以前战机的分代标准都是美俄等军事强国制定,坦克的分代标准也是由西方定义,我们就是跟着这些标准造武器。但是从歼-36、歼-50开始,中国就不管什么国际标准了,就按着自己的想法造,我的标准就是标准,爱咋咋地。 说起军备发展,战机这块儿一直是个绕不开的话题,早年间美苏那俩大国就把分代标准给框死了,搞得全世界都得围着他们的节奏转。简单捋捋历史,美国人从冷战初期就把第一代战机定为活塞式螺旋桨玩意儿,像P-51野马那种,第二代直接跳到喷气时代,米格-15和F-86就代表了那会儿的入门级。第三代是米格-21、F-4幽灵这些,强调超音速和空空导弹,第四代则到F-15、苏-27这儿,能量机动和多用途成了关键。俄罗斯人划分稍有不同,他们把米格-21算第二代,F-16、苏-27就成了第三代,到第五代F-22和苏-57才对齐美国。但不管怎么说,这套标准基本是美俄定的调子,其他国家包括中国,早年都得参考着来。歼-7、歼-8这些老家伙,就是按着第三代指标迭代的,航电、导弹挂载都得对标苏制或美制,避免掉队。 坦克这行当也差不多,西方国家从上世纪80年代就主导了分代划分。第一代是二战后那些中型坦克,像M48巴顿,火力机动还行但防护弱。第二代到M60、豹1,复合装甲和105毫米炮成了标配。第三代是M1艾布拉姆斯、豹2这些,重型底盘加125毫米滑膛炮,激光测距和热成像火控系统让射击准头飞起。中国这边59式起步就是仿苏T-54,80式、88式逐步追赶西方,96式、99式到第三代门槛,车重50吨级,125毫米炮,反应装甲和主动防护都上齐了。整个过程,我们基本是跟着西方标准走,防护火力机动三要素一个不落,免得在国际军贸或演习中吃亏。俄罗斯T-72、T-90也类似,口径大、车重足,但机动性总被西方吐槽。 不过风水轮流转,到战机领域,中国从歼-20开始就没再鸟那些老规矩了。歼-20是2011年首飞,鸭翼布局加DSI进气道,隐身涂层和内置弹舱直接对标第五代,但气动设计上完全是本土优化,没抄谁的作业。航电集成度高,WS-10或WS-15发动机推重比超9,作战半径1500公里以上,挂载PL-15导弹能超视距干翻对手。接着歼-35,2021年曝光,中型双发舰载版,翼身融合和隐身外形跟F-35有几分像,但航电是国产AESA雷达,传感器融合让它在舰队防空中游刃有余。参数上,歼-35空重17吨,最大速度1.8马赫,作战半径1200公里,弹舱塞4枚PL-10近距格斗弹。美媒还酸它参数优于F-35,但实战中谁强谁弱还得看数据链协同。中国空军现在两款五代机齐飞,歼-20重型突防,歼-35中型多用途,这套高低搭配完全按本土需求来,压根不care美俄的代际标签。欧洲的阵风、台风这些四代半机型,面对歼-20的隐身优势就得靠数量堆,台湾地区防务部那边的经国号改型也只能望尘莫及。 坦克这边,中国也开始玩自定标准了。第四代坦克全球还没统一定义,俄罗斯T-14阿玛塔2015年首秀,被吹成标杆,但实际量产慢,车重48吨,三人车组藏在隔离舱,无人炮塔上125毫米2A82炮,后期可能换152毫米,防护靠Afghanit主动系统拦截来袭弹药。机动上A-85-3A柴油机1500马力,公路速70公里,但体积大,城市战易卡住。德国KF51黑豹2022年亮相,59吨级,四人车组,130毫米Rh-130炮膛压高,穿甲深度超1000毫米,英雄-120无人机集成能远程侦察,防护用AMAP复合甲加激光预警。但车重偏沉,桥渡能力弱,欧洲地形还行,沙漠就费劲。德法合作的EMBT增强型,2024年升级,豹2底盘配勒克莱尔炮塔,预留140毫米阿斯卡隆炮,四人车组,车重62吨,强调模块化升级,传感器网联强,但火力防护还是老路子,机动性没大突破。 对比这些,中国第四代坦克ZTZ-100(或称100式)2025年阅兵亮相,直接甩出新玩法。车重45吨级,仅两人车组,驾驶员管机动,指挥员控火,响应快一半。无人炮塔扁平设计,直径1.8米,减重2.8吨,内部塞34发整装弹,省空间还低矮不显眼。主炮是105毫米58倍径线膛炮,不是大口径狂轰,但炮口初速1706米/秒,四期穿甲弹长750毫米,重6.45公斤,穿深900毫米以上,够干掉T-90正面。为什么小口径?因为中国设计思路变了,不再死磕甲弹对抗那套老黄历,转而拥抱信火一体。传统坦克拼谁的装甲厚、炮粗,谁先穿谁赢,但现代战场无人机、精确制导满天飞,单车对抗早过时了。ZTZ-100强调网络化作战,四面阵列雷达全向预警,数据链共享目标,引导精确弹打坦克弱点,像顶盖或履带。主动防护两组四联装拦截器,防无人机和反坦克导弹,激光发生器干扰来袭,电磁装甲扰乱智能弹药。长远看,第四代坦克检验靠实战,不是阅兵秀。坦克界中国发声重了,不再是跟跑,标准自己画,别人爱接不接。