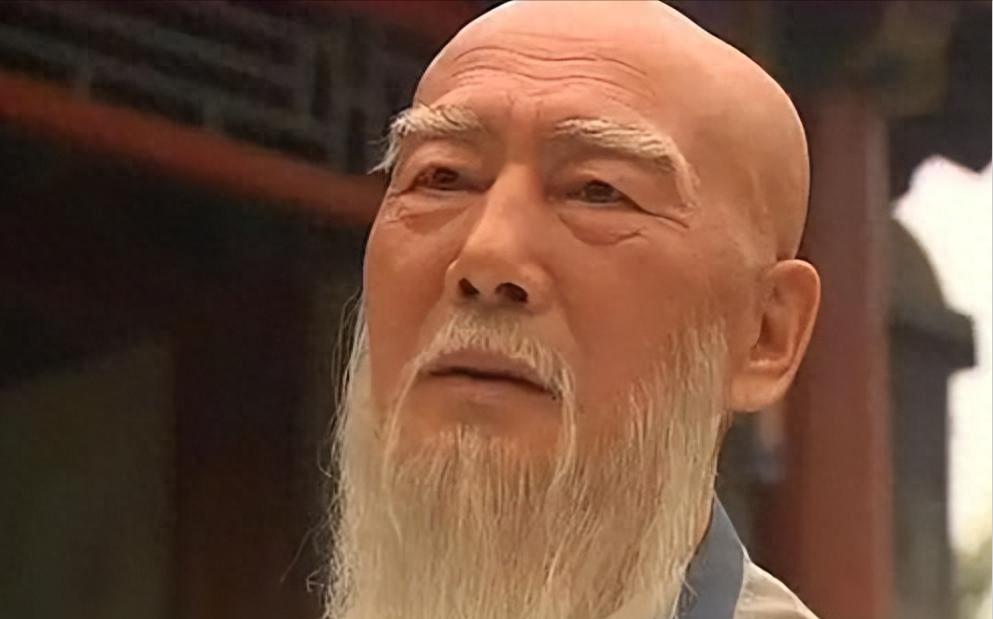

姚广孝鼓动朱棣造反,成功后为何他又什么都不要?他到底图什么? 你以为他是僧人这件事放一边,像把外套挂起来那样挂起来,人往前站一步,姚广孝这个名字摆在桌上看清楚,家里出的是道门,他自己取的法号叫道衍,佛门坐蒲团,道家翻黄卷,两头都走,书读得多,脑子转得快,少年时在南京国子监那种地方泡着,人称神童,后来干脆往兵法里扎,孙子六韬翻得烂,奇门堪舆也摸,像把棋盘摆在心里,黑白子一抓一把就落下去。 这人不是苦修的样子,袈裟披着,心里装的却是地图和人心,寺里钟鼓一响,他听见的是节奏,不是清风明月的空,好像看经看着看着,手边就多出一张军报,一句策略从嘴里出来不带弯,直接落在人头上,别人看他是和尚,他把自己当成用脑子的工匠。 马皇后百日,朱元璋召集高僧入宫做法事,那次他进的宫门,见到朱棣的那一刻,多半就把局势先在心里走过一遍,燕王在北边打过仗,草原上的风沙吹过脸,蒙古人的骑队追过来又退回去,他见过,边地的冷与硬他熟,刀马之气拎得起来,跟南京城里那些案头文墨不是一类味道。 朝堂那边,文官站成一片,建文帝手起手落,几位藩王的权给削了,声音还在耳边,气氛越来越紧,姚广孝看着这盘棋,黑子白子都不安分,他把话递给朱棣,说奉天靖难四个字,把旗号把路数把人心哪块松哪块紧都连在一起,起兵的理由有了,手上的招有了,往哪边推进心里有数。 你说他只是和尚,这么看就像是把真实的边都磨平了,眼前这人更像另一个开局的人,把图纸摊开,把梁柱在哪根落地都画得干净,他不站在前面喊,却把前后的门都安排好,风从哪面进,怎么关到合适的缝,他熟。 等到靖难的鼓敲响,山河在变,他退不退这个问题,很多人会往“怕”这个字上想,前朝刚处置过胡惟庸蓝玉那一串人,阴影还在,权位这个东西握得过满,手心会烫,姚广孝的走法不一样,他从头到尾不抢位,不伸手拿椅子。 朱棣想封他,他摆手,想让他还俗,换一身锦衣绣带,他说不用,他回庆寿寺,门一关,把经卷铺开,把《永乐大典》的活计揽过去,监修统筹,学问一类一类往里装,日里不出门,夜里写诗,把“浮名身后累,清趣眼前真”写在纸上,让风把墨味吹干,再拿去压书。 怕死这话按在他身上不贴,他是把事看穿了,台前台后怎么走,人在什么位置既能起作用又能安稳,他心里有个线,脚步不踩过去,留着。 他懂一个朝代的脉搏怎么跳,皇帝身边最怕的不是远处的声响,是近处的人把功劳堆得太高还站着不动,他给自己留个边,主动退开,寺门是他的缓冲,把警惕降到最低,来往有度,见面谈事,说完起身,茶还温着,他就走了。 这种进退的手感,不靠脸色,不靠赌心,靠的是知道自己能做到哪一步,做到这一步就停下,刘伯温当年也有分寸,张良当年也能收放,放在这段明初的路线上看,姚广孝做到了自己的刻度。 他看重的不是权位,而是把能耐用到点上,他不争宰相的椅子,他要的是把刀磨利,把桥搭好,让一条路能走通,他鼓动朱棣,不是为了某个名字挂在诏书上,他先看到朝局的倾斜,建文帝削藩的速度压得太重,文官集团的力量往上一压,下面人在动,边地在动,这个时候需要一个能稳住北线和中枢的手,选项摆出来,几条路比较,他指向了燕王。 他这个人,自己有才华就想把它放在该放的位置,国家有坎他要找能迈过去的人,他当初让朱棣起兵,是看见制度出了缝,后面他退回寺里,是让人事的关系回到平衡,这里面没有神秘,更多是经验和清醒。 他总说无功,把自己藏得淡,回头去看,靖难定局他是幕后那只手,永乐的气象他打下底盘,《永乐大典》他坐镇督理,庞杂的书分门别类塞进一部大典,知识像一条河收束成湖,政治上的平衡术他做成了样板,教人怎么上一步,怎么退一步,脚底有印,眼里有边。 他成了朱棣最放心的那类谋主,不越位,不越界,像一根隐在梁里的撑木,房子稳,他不出声,别人看得见的是屋顶的瓦,看不见的是他在里面的力。 留一手是他常用的手法,不过不是藏私,是为了把局面留出弹性,他的高不在小妙招,在心里那条线稳,他不靠隐遁逃避,他用主动退出把猜忌化开,让刀枪离身三尺,话题照样能说,决断照样能给。 他写的那句“功不必居我,名不必成我”,字在纸上很轻,意思很重,后人说他权而不权,名而不名,表面放下,其实节奏在手上,该松的时候松,该紧的时候紧,锋芒不露,力量不减。 说到这里,有人爱把他往清心寡欲上带,他像是静水,心里其实在量潮汐,风大风小,岸线在哪,退一步海平,进一步浪高,他把自己调到最合适的档位。 他这段故事,不是一个和尚把朝廷翻个面这种热闹的讲法,更像一种老派的智慧,知道什么时候出手,什么时候收手,人心难测这个常识他烂熟,功名这种东西容易起波纹,他把功德和作用摆前面,让制度和规则捆紧,让人心有处落,山河的稳不是打一场仗就算数,是有章可循的做法一天一天叠上去。