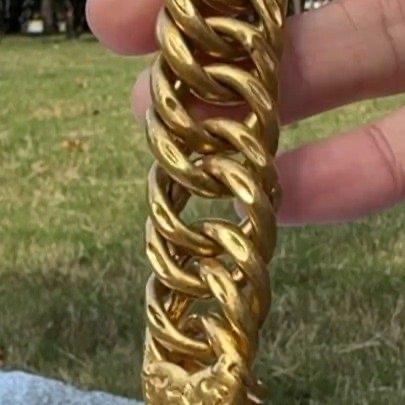

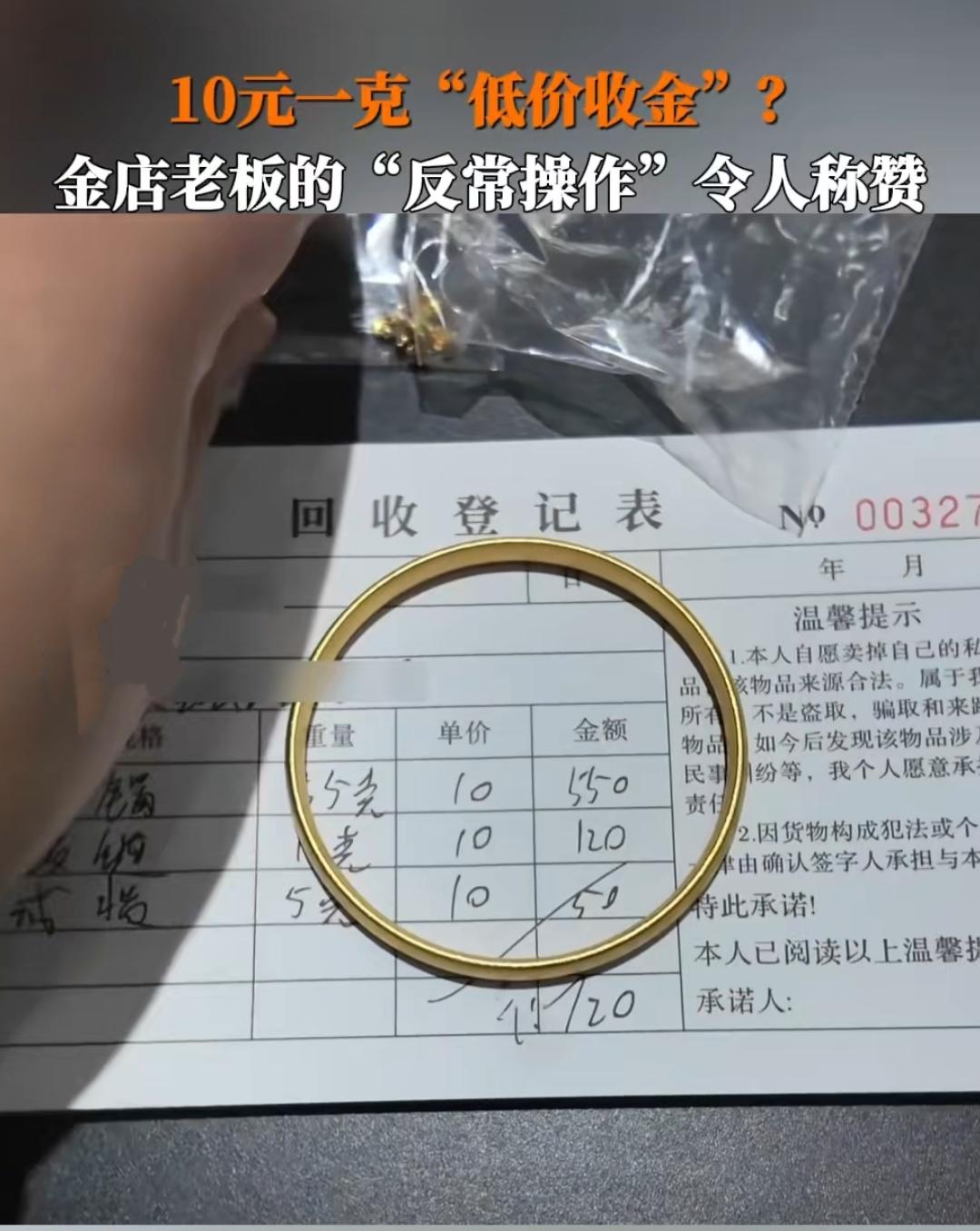

山东枣庄滕州一位女士两年前在当地金店花大价钱买了条125克的黄金手链,当时店员拍着胸脯保证“足金足重”。结果今年6月她想变现时,回收方剪开手链瞬间傻眼——金灿灿的外壳里,哗啦啦倒出大把灰色沙子。这哪是黄金手链?分明是“沙金手链”! 消费者拿着购买票据和手链上的品牌钢印找上门,金店却玩起了“文字游戏”。先是声称“票据只能证明您在我们这买过首饰”,接着又说“手链都剪开了,谁知道是不是当初那条”。更讽刺的是,事发当天店员当着警察面提出“换条同等克重的”,结果第二天就翻脸不认账,把责任推给“非一线员工”。这种前后矛盾的态度,就像在消费者心上又撒了把盐。 这起事件撕开了黄金市场的“遮羞布”。往金饰里灌沙子绝非个例,而是某些不良商家惯用的“缩水术”。他们利用消费者对贵金属的信任,在空心结构里填充廉价材料,既保持外观重量又降低成本。这种操作比直接卖假货更隐蔽,就像在金子里掺了“隐形沙子”,等消费者发现时往往已过了维权黄金期。 更让人心寒的是商家的“甩锅”逻辑。当消费者举着票据和钢印维权时,商家却用“剪断无法鉴定”当挡箭牌。这种说法根本站不住脚——正规金店出售的黄金制品都有唯一编码,即便外观损坏,通过购买记录、检测报告和品牌工艺特征,完全能追溯来源。商家刻意回避技术鉴定,暴露的是对自身产品的心虚。 这起事件对黄金行业的伤害远超经济层面。黄金自古就是“诚信”的代名词,从婚嫁“三金”到投资保值,消费者买的不仅是金属,更是对“真金不怕火炼”的信任。当125克黄金变成125克“沙金”,摧毁的是整个行业的信用基石。就像往米里掺沙子,看似多赚了二两,实则砸了自己的饭碗。 值得欣慰的是,当地市场监管部门已立案调查。这给所有商家敲响警钟:在315消费者权益日越来越受重视的今天,任何“沙子战术”都逃不过法律的天平。也提醒消费者,购买贵金属务必选择有复检机制的正规渠道,交易时全程录像留证,遇到克重异常立即维权。 看着这条灌满沙子的“黄金手链”,不禁想问:当商家把算盘打得比熔金炉还精时,是否算过失去消费者信任要付出多大代价?您身边是否也遇到过类似“金玉其外”的消费陷阱?欢迎在评论区分享您的经历,让更多人看清“沙金”背后的真相。 (案例来源:大象新闻)