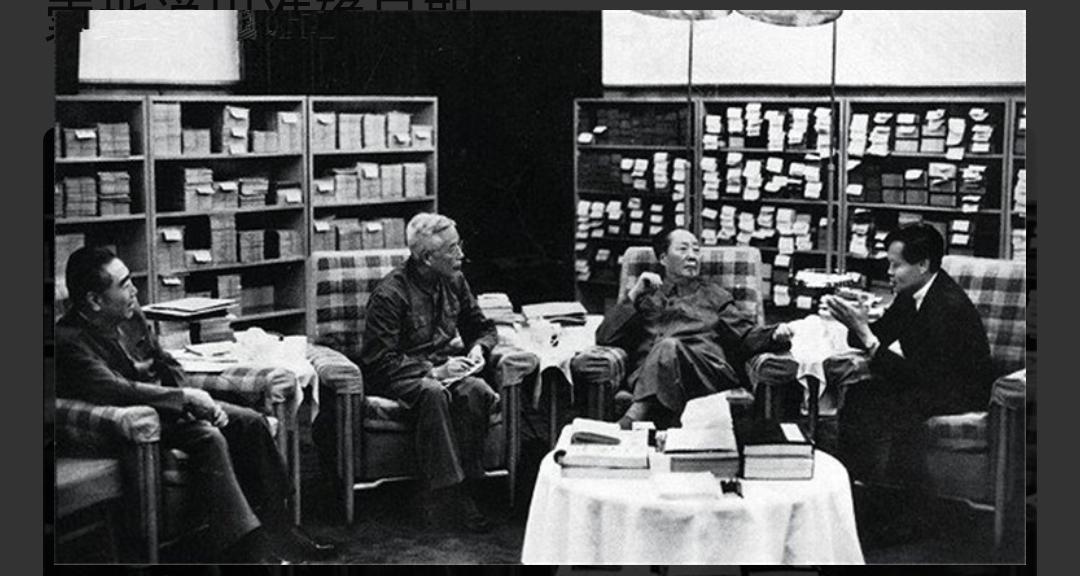

这是1949年,27岁的杨振宁与25岁的邓稼先在芝加哥大学合影。仔细看两人穿的西服都很考究,可见良好的家世。作为清华子弟,同窗的兄弟,两人都有儒雅的外表,坚毅的眼神天之骄子的意气风发。他们是非常好的朋友,不仅是世交,还是儿时玩伴,中学和大学的同学。彼时杨振宁已获得芝加哥大学博士。次年,邓稼先拿到学位,被称为神童博士。他的导师让他留美,预言他定能登顶诺奖。但邓稼先当即回国。从此隐姓埋名从事两弹一星。 咱先说说这张合影里藏着的“清华基因”,哪是“良好家世”四个字能轻描淡写的。杨振宁的父亲杨武之,是清华数学系的奠基人之一,教过的学生里出了不少数学界大佬;邓稼先的父亲邓以蛰,更是清华哲学系的泰斗,连朱自清、闻一多都常去他家聊学问。两家住在清华园里,门对门的距离,小时候杨振宁和邓稼先总凑在一起——要么蹲在荷塘边看青蛙,听父亲们讨论“数学逻辑”和“美学思想”;要么抱着书本在图书馆角落啃书,杨振宁算数学题时皱眉的模样,邓稼先记笔记时飞快的笔尖,都是清华园里常见的画面。这种浸在学问里的成长,不是穿件考究西服能撑起来的,是骨子里的儒雅和底气。 1949年这年,两人在芝加哥聚首时,心里都装着事。杨振宁刚拿到博士学位,正琢磨着量子力学里的新问题,手里总攥着写满公式的草稿纸;邓稼先那会儿还在攻读,却总往报社跑,就为了看新中国成立的消息。有次两人在校园里散步,邓稼先突然停下说:“你看这报纸上写的‘中国人民站起来了’,咱要是总待在国外,算哪门子‘站起来’?”杨振宁当时没接话,只是拍了拍他的肩膀——他懂邓稼先的心思,可自己手里的研究刚有眉目,总想着多积累点东西,以后回去能派上用场。谁知道这一“等”,两人就走上了截然不同却同样沉甸甸的路。 次年邓稼先拿学位时,导师急得直劝他。那位在物理界颇有分量的导师,把实验室的钥匙塞到他手里说:“这里有最先进的粒子加速器,你留下,五年内必能冲击诺奖!”可邓稼先只收拾了简单的行李,连导师给的推荐信都没带走,就买了回国的船票。登船前他给杨振宁写了封信,字里行间没提自己的打算,只说“家里需要人,我得回去”。那会儿谁也想不到,这一回去,他就把名字从公开的学术圈里“抹”掉了——进戈壁、钻山洞,跟着团队啃干粮、算数据,连妻子许鹿希都不知道他在做什么,只知道他“在外地搞重要工作”,偶尔收到的信里,地址都是模糊的“某某信箱”。 而杨振宁呢,留在国外继续深耕理论物理,后来提出的“杨-米尔斯规范场论”,成了现代粒子物理的基石。可他心里始终记着邓稼先,1971年他第一次回国访问,特意托人找邓稼先,却被告知“此人不便联系”。直到后来才知道,自己这位儿时玩伴,早已隐姓埋名二十多年,把青春都耗在了两弹研究上。再见面时,邓稼先头发都白了,握着他的手说:“当年没跟你细说,是怕连累你,现在好了,咱们国家也有自己的‘硬家伙’了。”这话让杨振宁红了眼,后来他在文章里写:“稼先的选择,是把个人的才华,完完全全融进了国家的需要里,这才是真正的科学家。” 现在再看1949年那张合影,两人穿着笔挺的西服,眼神里满是少年意气。谁能想到,一个会在实验室里探索宇宙的奥秘,一个会在戈壁滩上点亮中国的“核明灯”?他们的友情,没因为道路不同而变淡;他们的追求,也没因为境遇差异而偏离——一个用理论为科学奠基,一个用实干为国家铸盾,都是把“为国奉献”刻进了骨子里。这哪是一张普通的合影啊,分明是两代中国科学家的初心,定格在了那个风云际会的年代。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。