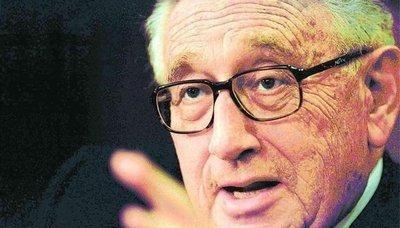

美国前国务卿基辛格在生命最后阶段,面对镜头再次掷地有声:“抗美援朝那一战,美国集结了‘联合国军’,依旧没能阻挡中国志愿军的势如破竹。中国是最大的赢家——但美国,却不是最大的输家!” 基辛格这话可不是随便说的,他一辈子跟中美关系打交道,亲历过冷战风云,看问题向来能戳到根子上。 亨利·基辛格作为美国外交界元老,一生钻研中美博弈,亲历从对抗到缓和的转变。他在著作和访谈中反复剖析朝鲜战争,认为表面平局下藏着深层得失。中国志愿军以有限装备阻挡联合国军,迫使对手退守三八线,这不只是一场军事对峙,更是格局重塑的起点。基辛格强调,美国虽付出巨大代价,却保住了南韩政权,避免共产势力席卷整个半岛,这让华盛顿的全球布局未现裂痕。相比之下,苏联的旁观策略酿成大祸,本想借刀杀人,结果养虎为患,中苏关系日后彻底决裂。他的洞见源于对历史的冷静审视,总能避开表象,直击大国间的权衡利弊。这番话不是随意感慨,而是对冷战逻辑的精炼总结,提醒人们战争胜败远不止战场数字。 朝鲜战争于1950年6月25日爆发,北韩军队越过三八线南下,迅速攻占首尔。联合国安理会通过决议,美国主导组建多国部队,总兵力达48万,其中美军占90%。麦克阿瑟指挥仁川登陆,反推北上,直逼鸭绿江边境。新中国成立仅一年,经济基础薄弱,钢产量仅61万吨,远不及美国的零头。美国同时派第七舰队封锁台湾海峡,意图施压北京。国际社会对新政权承认度低,仅19国建交,西方列强视其为短暂存在。鸭绿江一线,美军飞机侦察频繁,坦克集群推进,宣称圣诞节前结束战斗。这种不对称态势下,中国选择介入,派出志愿军入朝,旨在保卫边境安全。战争从局部摩擦演变为大国角力,苏联虽提供武器,却避开直接卷入,意图坐收渔利。整个冲突持续三年,战场从鸭绿江到三八线反复拉锯,考验各方底线。 志愿军入朝后,发起五次战役,逐步扭转战局。第一次战役中,他们从侧翼包抄,迫使美军骑兵第一师从云山撤退至清川江,丢弃大量装备。第二次战役打到汉江一线,美军反攻受阻。长津湖战斗中,志愿军在严寒中包围陆战第一师,联合国军伤亡惨重。1951年夏季攻势,美军飞机轰炸密集,志愿军依托地形顽强阻击。1952年上甘岭战役成为转折,43天激战,美军投下300万发炮弹,山头被炸低3米,志愿军阵地屹立未动。总计中朝部队歼敌109万,其中美军39万,志愿军伤亡36.6万。以装备差距如此悬殊的局面,形成对峙,这本身就是战略平手。联合国军虽有空中和海优势,却难以突破志愿军的步兵战术和意志力。战争进入僵持,谈判在板门店拉锯两年,最终于1953年7月27日签署停战协定,三八线恢复原状。表面未变分毫,实则各方代价迥异。 中国从这场战争中收获长远红利。国际地位大幅提升,战后亚非国家纷纷建交,到1971年恢复联合国席位,底气全赖此役积累。西方列强以往靠炮舰外交欺凌中国,如今新政权敢与头号强国硬碰,全球舆论转向认可。苏联为拉拢盟友,提供156个工业项目援助,包括鞍山钢铁厂和长春第一汽车厂,从基础冶金到机械制造,一应俱全。这批援助直接奠定中国工业化框架,避免了许多弯路。国内动员力度空前,民众捐款捐物,凑出3710架战斗机,政权稳固如磐石。战争虽耗费资源,却激发全国凝聚力,推动经济恢复。基辛格在书中指出,这场冲突是中国从边缘走向中心的转折点,证明了以弱胜强的可能。长远看,中国借此摆脱孤立,融入第三世界阵营,外交空间大开。