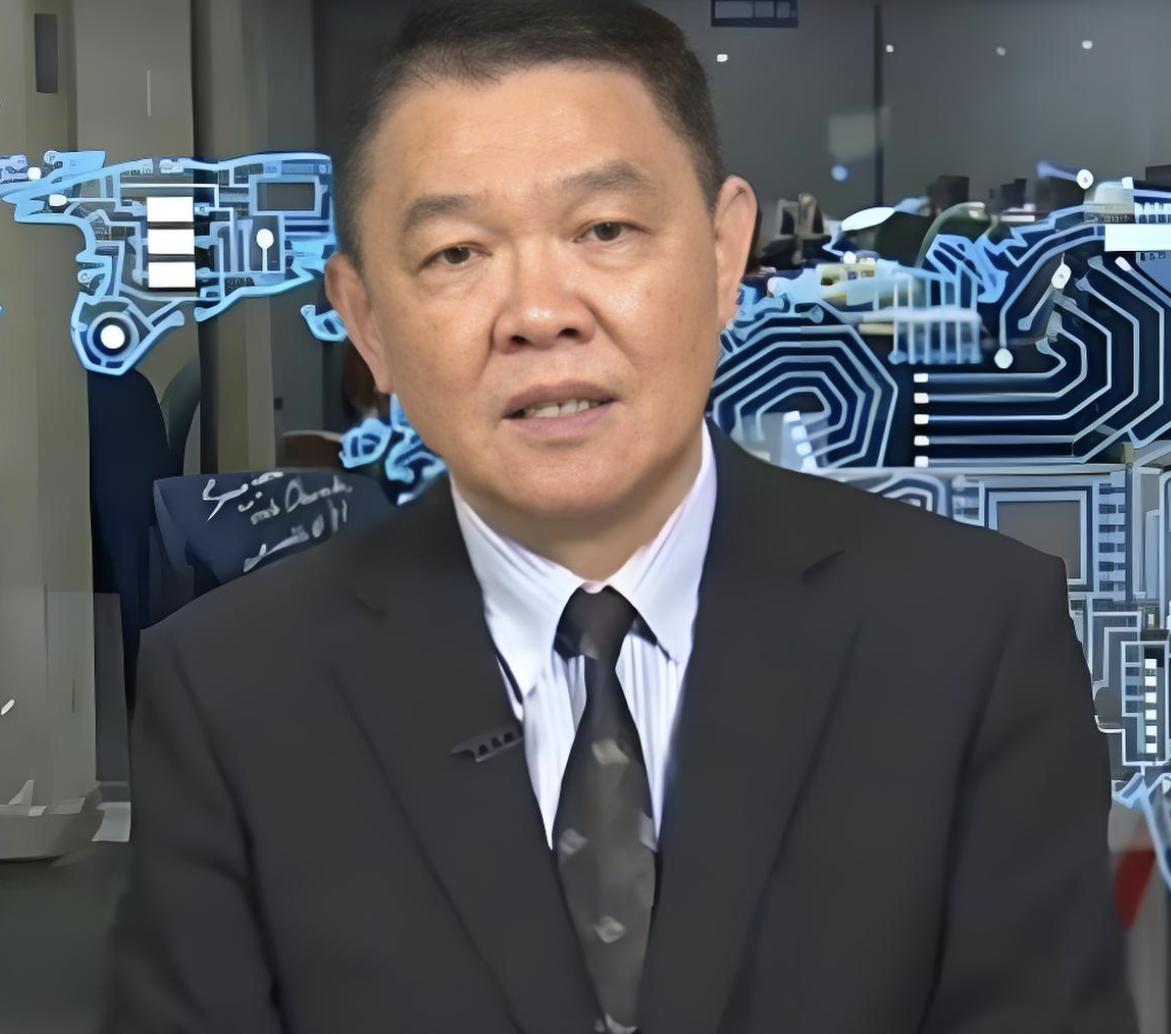

187 天硬刚!杨强带着新雷达,让中国海军告别 "被动挨扰"! 1999 年的中国海军,在雷达这块儿其实挺憋屈的。 就说黄海那次对峙,美军的电子战机一抵近,咱们舰队的雷达屏幕立马就 “雪花漫天飞”,连对方战机的具体位置都摸不准,只能靠着战术机动被动躲避,一点还手的底气都没有。 就在这节骨眼上,国防科学家杨强拿着一叠画满公式的图纸,在行业会议上抛出了 “新体制雷达” 的方案。 可话刚落地,就被在场的老专家泼了冷水:“美国花了 20 年都没搞成的东西,你凭什么能行?” 有人更直接,指着黄海舰队的困境反问:“现在咱们的船连电子战机都扛不住,你不去解决眼前的麻烦,反而折腾这种没谱的新方案,这不是浪费时间吗?” 面对满场的质疑,杨强没急着争辩,只是攥着手里的图纸,撂下一句硬邦邦的话:“给我 187 天,我能让雷达‘看’得更清楚,还能扛住干扰。” 这话听着有点 “狂”,但杨强心里早有谱 —— 他知道美国的研发卡壳在 “海面散射” 这个难题上,美军的雷达总把海面反射的信号当成杂波,跟近视眼认错人似的。 可中国沿海的海况和美国不一样,与其跟着人家的老路绕圈子,不如针对咱们自己的需求另辟蹊径。 接下来的 187 天,杨强和他的团队几乎把实验室当成了家。 每天早上一到岗,他们先对着前一天记录的海况数据琢磨 —— 毕竟海面散射的规律,就藏在这些看似琐碎的数据里。 到了晚上,实验室的灯常常亮到后半夜,有时候为了调试一个信号处理的参数,他们得守着设备熬一整夜。 最棘手的那段时间,团队卡在了 “多路径传播” 的难题上。 简单说,雷达发出的信号会同时走两条路:一条直接到目标,另一条先碰到海面再反射到目标,这两条信号回来的时间差特别小,雷达很容易把一个目标当成两个。 杨强带着人连续一周没怎么合眼,把国内外能找到的相关论文翻了个遍,最后干脆带着设备去海边实地测试,顶着海风记录了上百组数据,才终于摸透了信号传播的规律,搞出了一套专门的处理算法。 等到 187 天的期限一到,杨强团队拿出的新体制雷达,直接在测试场惊艳了所有人。 他们当场模拟美军电子战机的干扰信号,老雷达早就屏幕花了,可新雷达不仅没受影响,还精准锁定了 30 公里外的模拟目标。 更关键的是,这套雷达还突破了两项核心技术:一项是 “抗电子干扰模块”,能直接过滤掉敌方的干扰信号。 另一项是 “复杂环境信号处理算法”,不管海面多复杂,都能让雷达不 “眼花”。 后来辽宁舰进行远海改装,也把这套新体制雷达列进了必装清单。要知道航母在远海航行,没有陆基雷达的支援,全靠自己的探测系统撑着。 现在回头看 1999 年那场争议,就能明白杨强当年的坚持有多重要。 可谁也没料到,天妒英才这话会落在他身上。 2025 年 2 月 17 号那天,杨强像往常一样泡在实验室,当时团队正在调试一组新的雷达信号数据。 下午三点多的时候,有学生看到他突然扶着桌子晃了一下,直直地倒了下去。同事赶紧打 120,送医院抢救了四个多小时,最后医生还是摇了摇头 ——55 岁的杨强,永远停在了他最爱的实验室里。 他们不像明星那样有光环,却在看不见的地方,给国家筑起了一道安全屏障。 杨强走了,但他留下的不只是雷达技术。他带出来的学生,现在已经有人成了新体制雷达研究的骨干;他没完成的下一代技术,团队还在接着攻关。