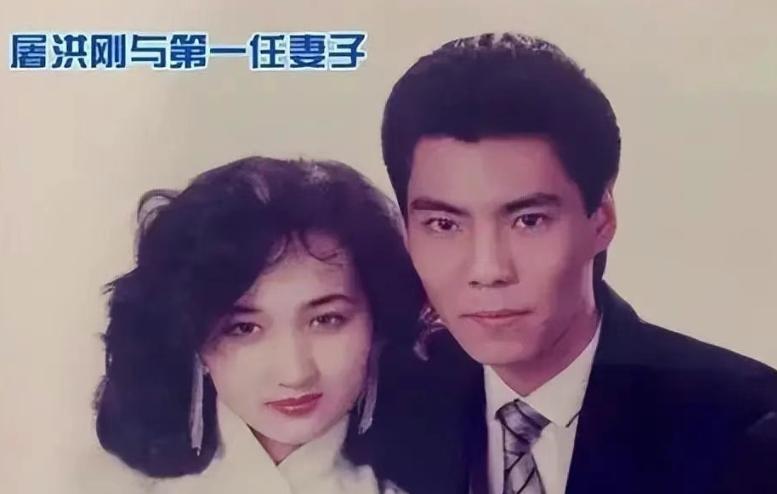

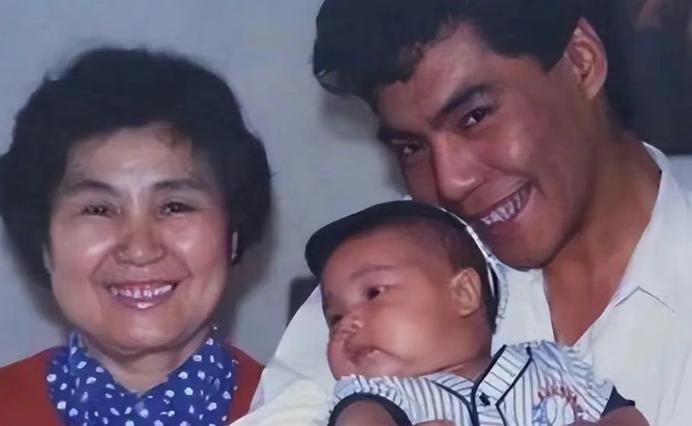

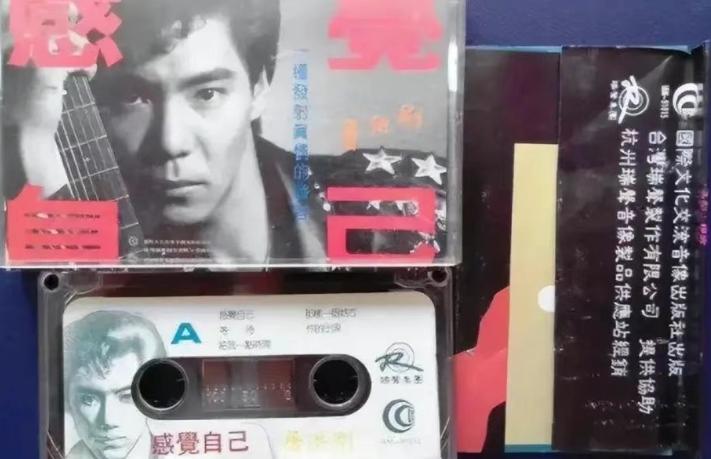

1989年,22岁的歌手屠洪刚在美国演出时,遇到了年仅19岁的中美混血美女黛西,屠洪刚被深深地吸引了。为了追到黛西,屠洪刚不惜找好友那英借钱买车。在屠洪刚的猛烈追求下黛西投入屠洪刚的怀抱,两人很快结婚。 1989年那个美国西海岸的夜晚,舞台上灯光炽热,观众席却静得出奇。 演出刚结束,一位金发碧眼、说着一口北京腔的姑娘穿过人群,递上一张卡片:“我朋友特别喜欢你,能签个名吗?” 屠洪刚一愣这姑娘,怎么说话像老家邻居?后来才知道,她叫黛西,是中美混血,妈妈是中国人,谁也没想到,这场“跨国签名”成了一段风雨爱情的起点。 屠洪刚当年刚出国演出,人生地不熟,语言也不通,偏偏对黛西一见钟情,却发现人家对他这个“华语歌手”并不感冒。 黛西那天要签名,其实是给个生病的朋友带回去的,跟“迷妹”压根不搭边,更扎心的是,他每天抱着吉他在学校门口唱歌,还被人当成“行为艺术家”或者“奇怪的中国人”。 直到有天,一个酒吧老板拍拍他肩膀说:“小兄弟,追这种姑娘,得花点钱,现在美国女孩就吃这一套,夏利车红色的,开起来兜风,准成。” 这年头,一辆夏利可不是闹着玩的,在国内,那等于一个普通工人十年工资,屠洪刚手头紧,夜里给那英打电话:“英子,借五万,追个姑娘。” 那英那头差点炸了:“你当我是提款机?”最终也没狠下心拒绝,勉强凑了三万块,那辆红色夏利成了娱乐圈历史上的一段佳话。 多年后,那英还拿这事调侃:“谁跟我谈恋爱借钱,我就说,你是不是想当屠洪刚第二?” 屠洪刚确实努力了,不只是车,他带黛西去吃中餐,教她唱《涛声依旧》,用破英文给她写诗。 黛西慢慢被这股“土中带痴”的热情打动,没多久,在朋友家后院,两人办了个简单的婚礼,没有婚纱,没有亲戚,就一张结婚证和一份冲动。 婚姻这东西,热恋撑得了一时,撑不了一世,两人结婚不到两个月,问题就冒出来了,黛西怀孕后,屠洪刚的母亲飞来美国照顾她。 老人家一心为儿孙好,但中西文化差异没法忽略,比如,坐月子不能洗头、不能吃凉的,黛西一听就炸:“我是孕妇,不是病人!”婆媳之间,摩擦不断,屠洪刚夹在中间,两头不是人。 更烦心的还在后头,90年代初,国内娱乐圈正热火朝天,春晚、专辑、演唱会,机会一个接一个砸过来。 屠洪刚回国发展,留下黛西一个人在美国带孩子,语言不通、文化隔阂、没人帮忙,黛西的生活像被困在玻璃罩里,有空气,却闷得发慌。 屠洪刚那边风生水起,1990年《万紫千红》春晚一炮而红,1991年《红太阳》销量破纪录,他成了内地流行歌坛的中坚力量。 但家里那头,问题越积越多,孩子上学,黛西想走美式教育路线,轻松自由;屠洪刚却坚持送回北京学京剧,认为“根不能断”,两人吵得不可开交,连孩子都听烦了。 感情像秋天的叶子,开始飘零,三年后,这段跨国婚姻草草收场,黛西带着孩子留在美国,屠洪刚回到北京,继续他的舞台人生。 离婚那年,屠洪刚才三十出头,事业正猛,感情却一地鸡毛,没过多久,他和影后方舒传出绯闻,开始另一段“姐弟恋”。 外界看热闹,圈内人却知道,这段感情也不稳定,最后还是因为性格不合,不了了之。 他在台上唱《精忠报国》,唱得声嘶力竭,可在私下里,却越来越少提起那段婚姻,或许在他心里,那辆红色夏利早已开远了,但副驾驶上的那抹金发,始终没能从记忆中抹去。 上世纪90年代的艺人,活得像在走钢丝,一边是娱乐圈的名利诱惑,一边是家庭的柴米油盐。 屠洪刚不是第一个,也不是最后一个在爱情和事业间两头失守的人,他的故事像极了那个年代的缩影:真诚有余,担当不足。 而今的娱乐圈早已换了天地,流量明星们靠热搜争抢镜头,昔日的歌坛老将却逐渐归于沉寂,屠洪刚偶尔在综艺节目露面,唱几首老歌,讲几个段子,但总归安静了许多。 他曾在一次访谈中说:“其实我最感谢的,是那个让我借钱买车的姑娘。”一句话,道尽沧桑。 再听《我只在乎你》,旋律还是那样熟悉,可人已不再身边,那辆红色夏利早就不知停在哪个角落,但副驾驶上那个北京腔的姑娘,可能是屠洪刚青春里最灿烂的一场烟火,她来过,笑过,爱过,也走了。 人生不是电影,没有导演喊“再来一条”,那年他借钱追爱,如今只剩一首老歌,和一段故事,藏在歌坛边角。 可这段故事,也许就是那个年代最真实的一部分,关于冲动、关于青春、关于一个男人最初对爱的理解。 他唱“精忠报国”,唱得热血沸腾;但也曾为一个姑娘,拼尽全力去追一辆夏利车,这就是人性最真实的两面,也是时代最诚实的投影。