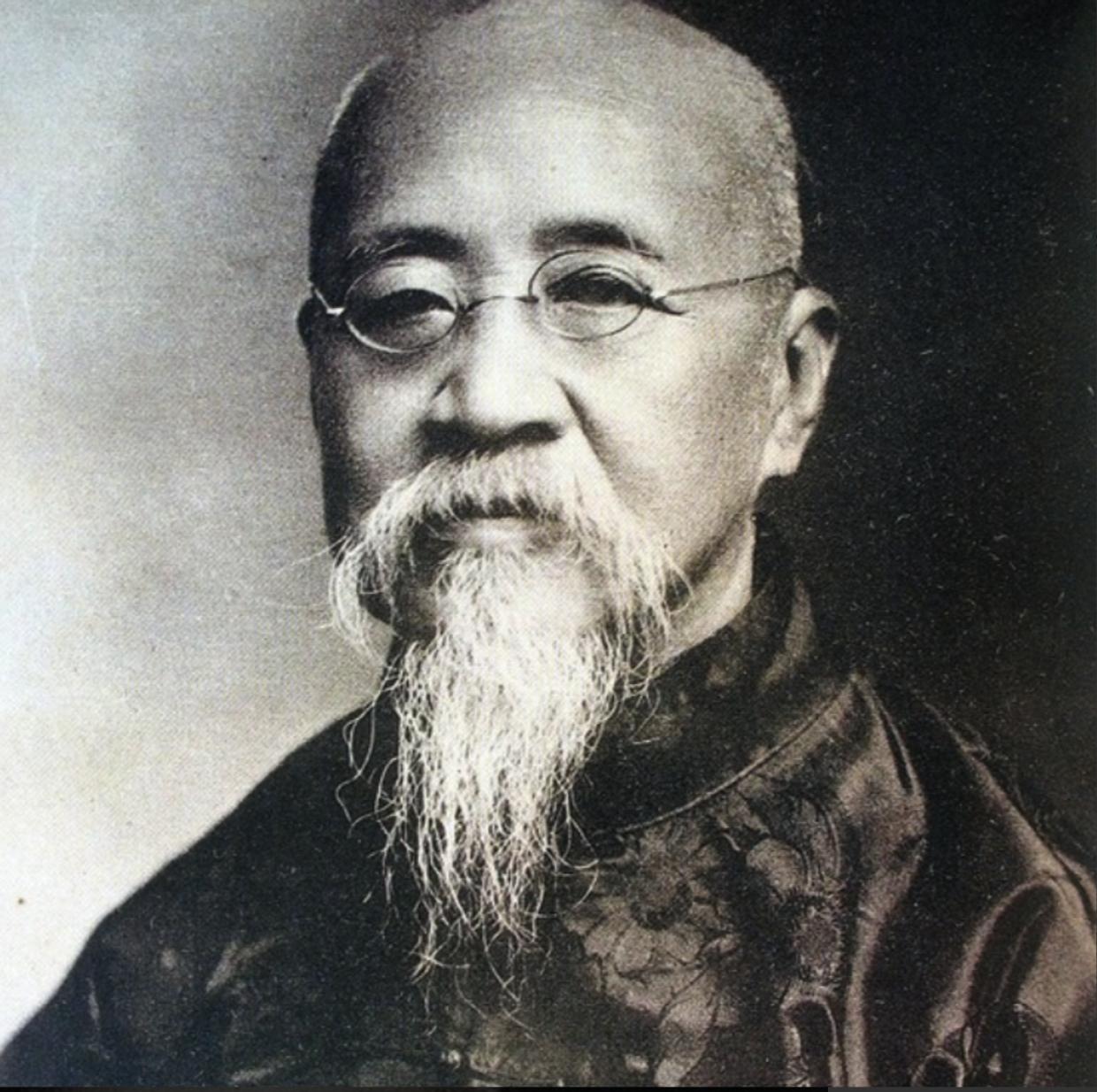

1921年,北洋政府欠军饷3个月,发不出教员工资,就将故宫内8000麻袋大内档案,以4050银元的价格,当 “废纸” 转卖。眼看要成纸浆,一老者揣银票地契,嘶声喊:“三倍价!我全要了!”他能救下这批档案吗? 北洋政府要卖的这些档案,并非废纸,而是清代内阁大库的秘藏。 里面有康熙批阅的朱谕,有乾隆平准噶尔的军报,有道光年间的漕运黄册,还有顺治初年多尔衮摄政时的典礼密档。 时任教育部佥事鲁迅,曾亲眼看见工役们倒置麻袋。宋版书残页和破布烂草混在一处,鲁迅忍不住冷笑。他说:“中国公共的东西,实在不容易保存。若当局是外行,便将东西糟完;若是内行,便将东西偷完。” 档案被运到造纸厂,伙计们挥舞竹耙,要把档案碎片搅入化浆池。就在这时,一位穿青衫的老者踉跄闯入。他掏出怀中银票、地契,还有妻子的翡翠镯子,嘶声喊:“三倍价!我全要了!” 这位老者是罗振玉。三十年前,他曾在紫禁城银库前跪求张之洞,想保住这批档案。如今,他又要拿家产做赌注,再救档案一次。 张之洞当年说过 “让史料说话”。这句话此刻在罗振玉耳边回响。他记得 1909 年那个暴雨夜,载沣执意要焚毁档案。他跪在张府青石板上,额头渗血,问张之洞:“大人,这些可是康熙平三藩的军报、雍正朱批的奏折啊!” 张之洞最终决定暂缓焚毁档案,但只给罗振玉批了三百辆骡车的运费。没有木箱,罗振玉就用麻袋装档案;雇不起挑夫,他就带家仆亲自搬。 八千麻袋档案堆到国子监敬一亭时,御史台的弹劾奏折接连送来。奏折里说 “学部私藏大米”,没人相信那堆麻袋里装的是珍贵档案。 罗振玉看着手中银票在风中簌簌响,又望向麻袋上的霉痕。他突然想起 1912 年那场大火。当时冯玉祥的士兵举着火把闯入敬一亭,要不是他连夜把档案转移到午门朝房,这些史料早成了灰烬。 更让人无奈的是,1921 年北洋政府以 “筹备军饷” 为由,把档案按废纸论斤卖。每斤三分银元,这批档案总共卖了四千零五十元。 造纸厂老板程运增吐着瓜子壳,冷笑说:“傅总长批的条子,你能出三倍?” 罗振玉颤抖着,把祖传青铜鼎的当票拍在桌上:“一万两千一百五十银元,一分不少!” 罗振玉心里清楚,这些档案绝不能落入日本人手中。就在半月前,他还在琉璃厂字画店撞见日本商人 —— 对方正在高价收购万历抗倭密令。他知道,日本人对中国历史档案早有觊觎。 当天夜里装车,罗振玉发现麻袋少了近百袋。他立刻追查,查出是两个伙计趁夜色偷运档案到天津港,正和日本商人交易。 罗振玉连夜追到塘沽码头。月光下,泛黄的奏折上 “江南漕运”“西北边患” 的字样清晰可见。 这一夜,他不仅买回了丢失的档案,更守住了历史的根脉。后来他在《大库史料目录》序言里写:“断大清根脉易,续华夏文脉难。” 但这场抢救远没到终点。1924 年,罗振玉的学社运转困难,他不得不把部分档案卖给李盛铎,换得三万银元维持运营。1928 年,李盛铎又以一万八千元的价格,把档案转售给中央研究院。 傅斯年接手档案后,在其中发现了明崇祯年间的科抄残页。他当场落泪,说:“此乃国之重宝,当建铜墙铁壁守护。” 傅斯年立刻调来史语所的学者,让他们整理档案。学者们每天在灰尘里工作八小时,把档案碎片按纸质、裂纹、字迹拼合。单是整理《明清史料甲编》,就花了三年时间。 这批档案的归宿满是沧桑。一部分随国民党败退到台北故宫,另一部分留在大陆,存于中国第一历史档案馆。 1958 年,专家们打开存放在午门楼上的麻袋。打开瞬间,还能闻到百年前的墨香。麻袋里有吴三桂请兵的题稿,有郑成功抗清的敕谕,还有乾隆皇帝亲笔批注的《四库全书》提要。 每一份档案,都记录着一段真实的历史。它们曾历经磨难:被当作废纸售卖,险些化为纸浆,甚至差点落入外国人手中。但幸得罗振玉、傅斯年等人守护,这些档案才得以留存。 如今,这些档案成了研究明清历史的重要资料。学者们通过它们,能更真实地了解康熙平三藩的细节,乾隆平准噶尔的过程,还有明清时期的漕运、边患等情况。它们不再是被随意丢弃的 “废纸”,而是承载华夏文脉的国宝。 从 1921 年险些被毁,到如今被妥善保管,八千麻袋大内档案的故事,是一场跨越百年的抢救。 这段历史提醒我们:每一份历史资料都值得珍视,因为它们是民族记忆的重要组成部分。