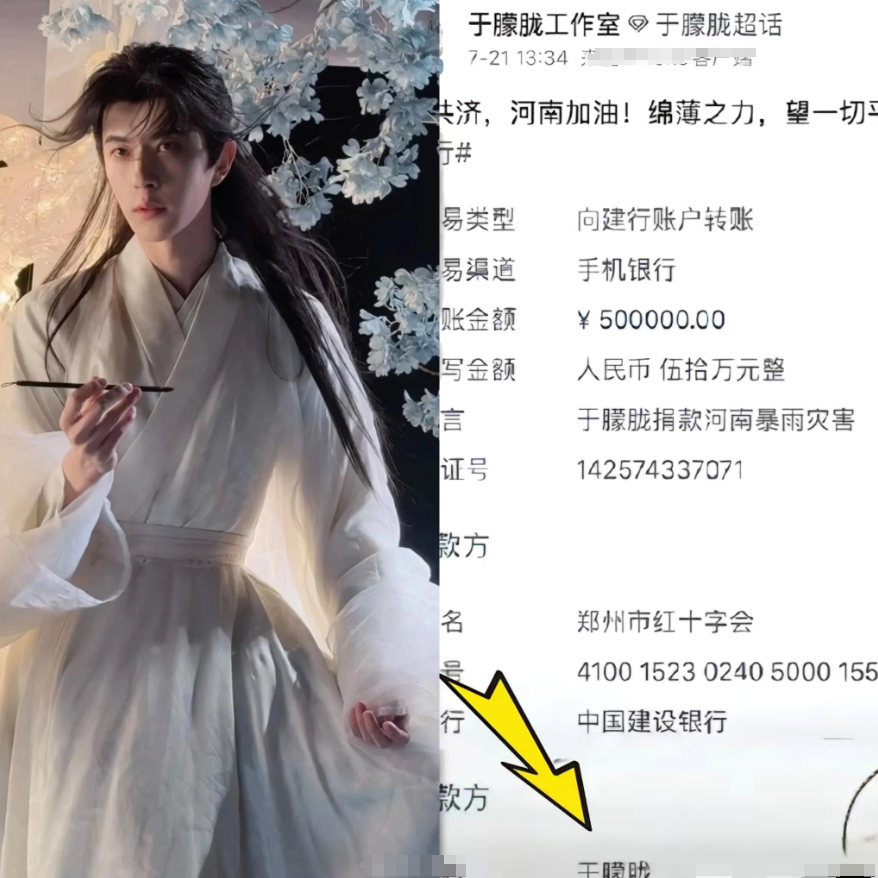

华国锋退休后,和妻子韩芝俊住在北京西城的一座四合院中,这座四合院里有很多间房子,他们两口子住正房,儿女们住侧房子,其余的空房间,由工作人员居住。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在北京西城区的一条安静胡同里,有一座古老的四合院,门外低调不起眼,却曾住着一位曾经的国家领导人,卸任之后,华国锋没有远走高飞,也没有选择隐姓埋名,而是在这里度过了生命中最后的二十七年,与其说他是隐居,不如说他是在用一种特殊方式,重新安排自己的人生节奏。 这座宅子离中南海不过咫尺,却像是隔着山川湖海,他住的地方并不奢华,院子不大,但整洁有序,屋子分布紧凑,家人、工作人员各自有分,彼此安然共处,每天清晨,他会在院里慢慢踱步,之后回屋开始一天的生活,日子看起来平淡,却极有规律,读书、写字、散步、看新闻,周而复始,从不懈怠,一些习惯,几十年如一日地坚持着,哪怕年岁已高,身体不便,也从未中断。 华国锋患有糖尿病,饮食上异常小心,食材选用讲究,主食分量精确,每一顿饭都像是一次克制的考验,早餐常常配着牛奶、馒头片和蛋羹,简单到极致,却从不敷衍,他从不抱怨,也从未放松对自己身体的管理,对于一位曾经身居高位的人来说,这种自律不是表演,而是一种深入骨髓的生活方式,他对物质的态度始终朴素,生活中不铺张、不浪费,连电灯开关都要亲自检查,哪怕只是一间无人房间的灯光,也会被及时熄灭。 他对节制的执着,也体现在他对园艺的热情上,院里有一架葡萄藤,是他亲手搭建的,上世纪八十年代,他曾亲自到郊区学习种植技术,回来后就动手开始种植,葡萄品种多达五六十种,每年换不同品系尝试,他对这些藤蔓的情感,不只是种植者对植物的热爱,更像是研究者对实验田的投入,每到夏末秋初,葡萄挂满藤架,他会精心挑选,分送给亲朋和身边人,由于病情,他很少吃,但每一串葡萄的成熟,他都记得清楚。 除了葡萄,菜园也充满生机,丝瓜、辣椒、南瓜、苦瓜轮流登场,季节更替中,院子里的蔬菜也不断更新,这些蔬菜产量惊人,每年光丝瓜就能收几百斤,晒干后装满橱柜,生活在这里的人们几乎可以自给自足,靠着这片小小的土地,过得踏实而宁静,家中没有佣人指挥一切,家务大多由家人亲力亲为,尤其是他的妻子,几十年如一日地照料着丈夫的饮食起居。 华国锋的精神寄托,藏在书房那张长案上,他对书法有着极高的热情,尤其偏爱颜体,每天练字,成为他生活中不可或缺的一部分,书房整洁,纸墨笔砚摆放有序,一切都显示出他对传统文化的尊重和热爱,他曾将一些书法作品送给亲友,但当发现有人将这些字用于商业用途后,他立即停止了为外人题字,他认为,写字是修养、是心境,不该成为买卖的工具。 虽然很少离开院子,但他对外部世界并不隔绝,每天阅读《人民日报》和《参考消息》是他雷打不动的习惯,他关心国家的发展,也关注世界的变化,书架上摆满了各类书籍,从政治理论到历史资料,他不评论过去,也不干预当下,只是在安静中保持自己的思考,他拒绝谈论自己的政治经历,不是因为遗忘,而是因为他早已选择不再为自己辩解,他的沉默,是一种态度,也是一种决绝。 院子的门虽然常闭着,却不缺访客,老部下、老乡、旧友,时不时会带着家乡的特产前来探望,小米、腌菜、干果,四方来物汇聚在这个小院,也带来外界的信息和温度,他总是热情接待,听到国家发展、社会进步的消息时,会流露出欣慰的神情,但每当有人提到往昔的岁月,他总是轻轻地避开,仿佛那些风云往事,已如尘埃落定。 他一生有两个日子例外,每年都会外出亲自前往毛主席纪念堂,那是他的信仰所在,他从未间断这份纪念,无论风雨怎样,都会整装前往,完成一次庄重的鞠躬,对他来说,这不是形式,而是一种情感的延续,一种信仰的表达,他从不高调宣扬,却用行动诠释了内心的坚持。 2008年,北京迎来奥运会,他本打算亲自观看开幕式,为此还曾短暂出院回家,但病情很快恶化,未能如愿,工作人员送来彩排门票,他只是淡淡摇头,说自己年纪大了,那一年八月,他在医院安然离世,享年八十七岁,三年后,他的骨灰被安葬在山西交城的卦山,那是他念念不忘的故乡,他曾说,那里的山安静,树多,适合长眠。 信息来源:《华国锋晚年生活:藏起脏衣服 偷偷交给老伴洗》