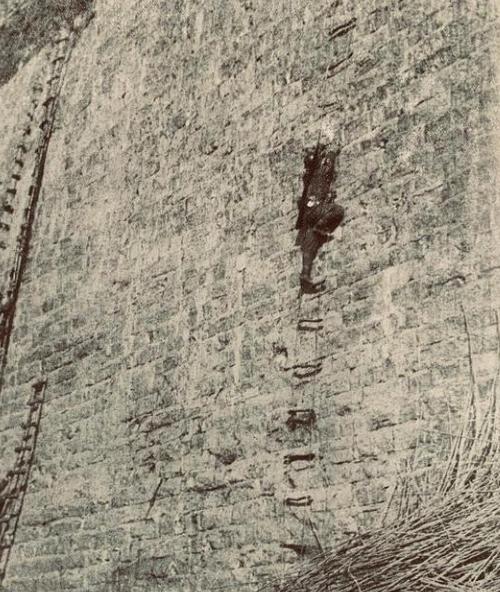

为什么总说二战打光了苏联一代人,而没有人说打光中国一代人?不仅是苏联,德国也是打光了一代人,因为德国打苏联,那是2亿对两亿人口的战争,当时世界人口总共也才二三十亿人,德国的巴巴罗萨计划是奔着灭国去的,要彻底消灭苏联。 1941年6月22日,当德军坦克碾过苏联边境线时,这场被称为"绞肉机"的东线战争已注定改写人类历史。 德国投入的550万大军中,超过300万是18-25岁的青年,他们带着"三个月消灭苏联"的狂想冲向莫斯科。这场2亿人口对决的战争,最终让苏联损失了2700万军民,相当于把整个法国从地图上抹去两次。 在莫斯科保卫战最惨烈的时刻,第316步兵师政委克洛奇科夫带领28名战士阻击德军装甲部队。 这个毕业于莫斯科大学法律系的年轻人,在最后时刻高呼"俄罗斯虽大,但已无路可退——后撤就是莫斯科",带领战士们用燃烧瓶和反坦克手雷挡住了德军18辆坦克。 当增援部队找到他们时,28具尸体仍保持着战斗姿势,其中19人不满20岁。这样的场景在斯大林格勒、库尔斯克等战场不断重演,苏联用每公里战线堆砌着青年人的生命。 德国同样付出了惨痛代价。1942年斯大林格勒战役期间,党卫军"维京"师收到一批特殊补给——2000具用白桦木打造的棺材。 这些棺材专为阵亡的北欧志愿者准备,他们中多数是响应纳粹号召的挪威、丹麦青年。当德军第6集团军23万官兵在冰天雪地中走向死亡时,柏林街头正在拆除路灯以节省金属制造武器,而苏联青年则把莫斯科地铁的站台改造成坦克工厂。 对比东线战场,中国战场的特殊性常被忽视。1937年淞沪会战期间,国民革命军第88师524团副团长谢晋元率420余名官兵(实际仅355人)坚守四行仓库。 这些来自湖北通城的青年,用血肉之躯顶住了日军37天进攻,最终仅12人幸存。当英国记者看到仓库墙上密密麻麻的弹孔时,这些直径不过几厘米的孔洞,实则是无数中国青年生命的注脚。 在云南松山战役遗址,至今保留着1000多具中国远征军遗骸。1944年反攻滇西时,为夺取这个日军筑有28处堡垒的阵地,第8军用了95天时间,以7600人伤亡的代价全歼日军1260人。 这些战士多来自四川、贵州的农家,他们用最原始的爆破战术,在亚热带丛林中与装备精良的日军展开殊死搏斗。当美军顾问看到中国士兵用身体滚雷开路时,终于理解为何这场战争被称为"血肉磨坊"。 苏联与德国的战争损耗之所以格外触目惊心,与其工业化战争模式密不可分。1943年库尔斯克会战期间,双方在200公里战线上集中了8000辆坦克,相当于当时全球坦克保有量的三分之二。 值得关注的是,中国在战争中展现出的战略韧性远超外界想象。1940年百团大战期间,八路军在5个月内发动1800余次战斗,摧毁日军据点2900多个。 这种灵活机动的战术,既保存了有生力量,又有效牵制了日军。当苏联在莫斯科城下集结最后预备队时,中国军民已在敌后建立起19块根据地,总面积达100万平方公里,人口超过1亿。 这场涉及80%世界人口的战争,最终在三个战场书写了截然不同的历史篇章。如今站在松山战役遗址的观景台,看着层层叠叠的战壕遗迹,不禁让人思考:当现代战争的形态持续演变,那种需要整代人付出生命的对抗,是否已成为历史的绝响? 欢迎在评论区分享您的见解。