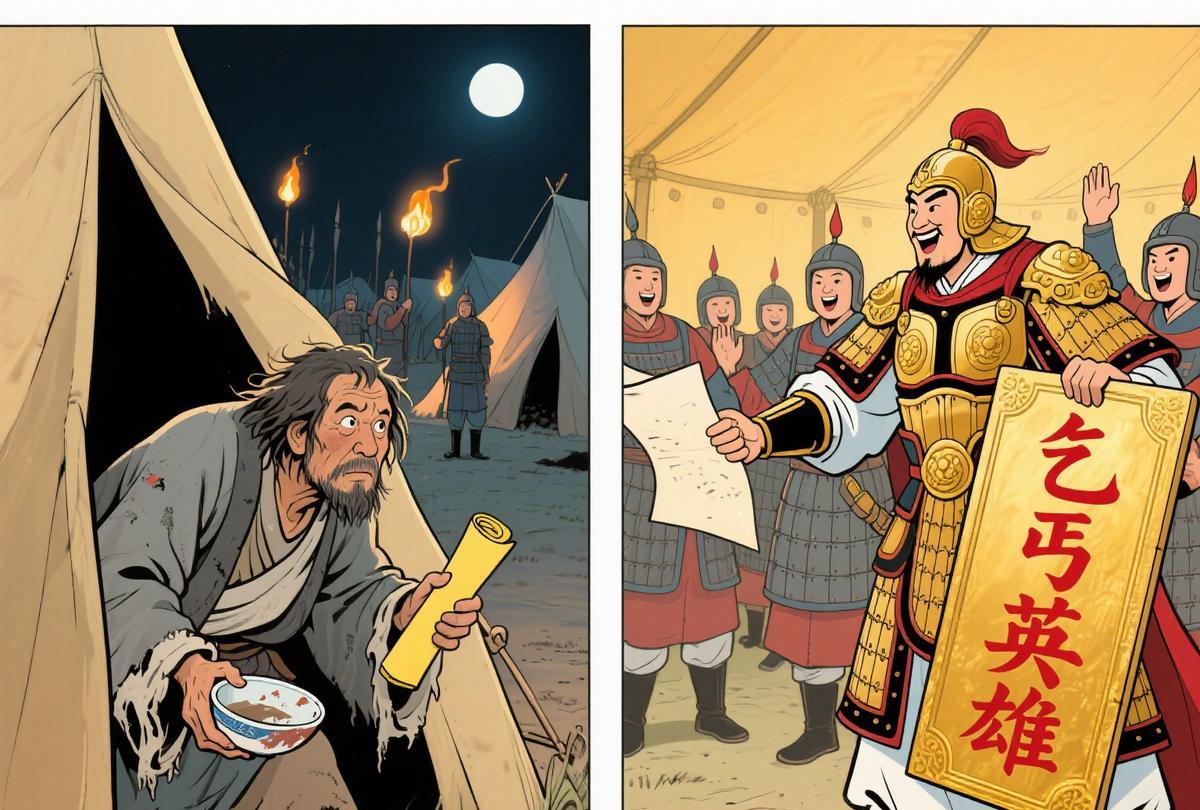

1959年的一天,开国将军尤太忠回家看望母亲,竟然撞见骨瘦如柴的老母亲,正要出去要饭,瞬间愧疚万分,泣不成声。 尤太忠这人,出生在1918年的河南光山县砖桥乡一个穷苦农民家里,那时候家里穷得叮当响,父亲早早去世,母亲眼睛又看不见,他小时候就得给人放牛维持日子。1931年年初,13岁的他加入了当地游击队,后来编入红四方面军,从战士干起,当过司号员,跟着部队打了不少仗。1933年他转成共青团员,次年入党,参加过鄂豫皖苏区的反围剿,长征的时候也跟着走过草地雪山,一路吃苦受累。 抗日战争打响后,他所在的部队成了八路军129师386旅772团,他从指导员干到连长、副营长、营长,参加过神头岭伏击战,那场仗打得日军措手不及,缴获了不少东西。后来又打百团大战,1941年升副团长,1942年当上团长,1944年参加青浮战役,豫北也去过,部队在那些年里不断扩大,积累了不少经验。抗日结束,1945年他调到晋冀鲁豫军区第六纵队十七旅当副旅长,上党战役里负责阻击国民党军,部队挖战壕设阵地,连续守了好几天。 解放战争时期,他升到第六纵队十六旅旅长,定陶战役在大杨湖设伏,抓了不少俘虏。1947年挺进大别山,穿越国民党控制区,翻山越岭扩大根据地。淮海战役围黄维兵团,部队在冷风里修工事,开炮打坦克。渡江后进西南,追国民党残部,解放成都。朝鲜战争爆发,1951年他带师入朝,上甘岭战役里指挥部队守阵地,士兵轮换射击,挡住美军进攻好多次。回国后,他当27军副军长、军长,抓部队训练,亲自检查装备。 他这个人记忆力特别好,命令看一遍就记牢,说是因为关系士兵性命,得认真对待。部队里大家都知道他体谅士兵,有一次下大雨,他跟士兵一起站岗淋雨,刘伯承派人去找,果然看到他站在雨里。亲友有难,他也帮忙,雪中送炭那种。1955年授少将衔,得过八一、独立自由、解放勋章。1958年去高等军事学院学习,1960年回27军继续干。总的来说,他一生打仗多,立功不少,从底层干到高层,靠的是实打实的本事。 1959年冬天,尤太忠在南京军事学院学习,接到家乡来信,说母亲病重,需要赶紧回去。他请了假,带了200块钱和一些东西,坐车赶回河南光山县砖桥乡老家。到家一看,母亲瘦得不成样子,躺在床上起不来,家里其他人也面黄肌瘦,日子过得艰难。原来那年河南粮食减产严重,信阳地区闹饥荒,很多农民吃不上饭,饿死的人不少。母亲病重跟缺粮有关系,家里没吃的,她准备出门要饭维持。 尤太忠看到这情况,眼泪掉下来,觉得对不起家里人。他先安顿母亲,然后去村里问情况,了解到粮食产量报假数,当地官员瞒报灾情,怕担责任,没向上级求援。村民们只能靠野菜凑合,有些人已经饿得卧床不起。他把带的钱和粮全部分给村民和亲戚,帮助大家渡过难关。这事发生在信阳事件期间,那时候河南全省粮食问题大,信阳最严重,死人最多。尤太忠亲眼看到家乡惨状,气得不行,但也只能先帮眼前的人。 他走访了几户人家,确认灾情属实,粮食短缺不是个别现象,全村都这样。母亲的情况让他更难受,多年来在外打仗,没时间照顾家里,现在看到老人这样,愧疚得说不出话。他分钱粮的时候,优先给最穷的家庭,确保大家都有点吃的。这趟回家,本来是为探病,结果发现问题比想象中大得多,饥荒波及整个地区,官员们没及时上报,导致援助没下来。 当地官员听说尤太忠回来了,赶紧设宴请他,以为能借他的名头升官。宴席上摆满鱼肉菜肴,官员们一个个胖得油光满面,吃喝不愁。尤太忠一看这阵势,知道他们没把灾情当回事,气得一句话不说,起身就走。那些官员隐瞒饥荒实情,自己过得滋润,却让老百姓饿肚子,后来他们陆续被处理。 回家后,尤太忠联系许世友,两人联名向上级报告灾情,申请调粮救灾。上级批准,从军粮里拨出物资,运到河南,分发到各地,救了不少人命。这事及时缓解了信阳饥荒,保住了许多家庭。尤太忠完成探亲,返回部队,继续工作。1969年他当选九大中央候补委员,1970年去河北革委会,1971年到内蒙古,当党委第一书记、革委会主任,还兼军区政委和司令。