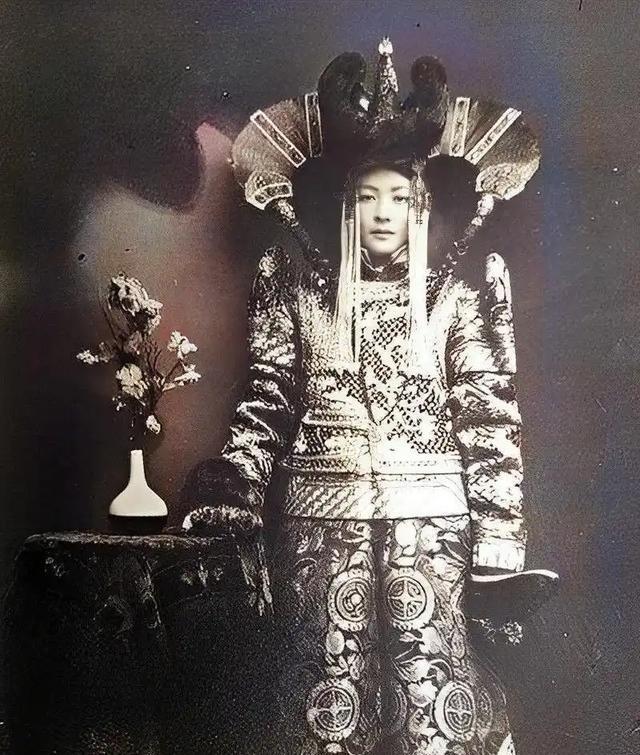

1938年5月,斯大林下令处决了外蒙古的末代皇后格嫩皮勒。在面临死亡的时刻,格嫩皮勒展现出与众不同的冷静与坚毅。她毫不动摇地开始为自己化妆,穿上一袭华丽的民族盛装,仿佛在展示她尊严和坚定的态度。一位摄影师记录下了她最后一次的雍容华贵。 格嫩皮勒出生在外蒙古肯特省一个普通牧民家庭,对于她来说,童年是自由自在的,她与大草原上的风和马匹为伴,过着传统的游牧生活。 生活虽简单,但充实而温暖,家中的父母严格而慈爱,她没有受过太多书本教育,却从小耳濡目染蒙古传统文化,对这些根植于血液的习俗和理念十分了解。 她的性格淳朴且坚韧,深知草原生活的艰辛与自然的无情,这样的背景塑造了她坚毅的性格,使她在面对任何重大变故时,都能够迅速调整自己的状态,不轻易表现出脆弱。 可这一切的宁静都在1923年迎来了彻底的改变,宫廷的使者带来了消息,博克多格根需要一位新的皇后,而她因美丽与气质脱颖而出被选中。 这不仅仅是一个身份的转变,更是她从一个普通的草原女孩,瞬间跃升为外蒙古的皇后,站在宫廷的高墙内,她感受到了与草原生活截然不同的压迫与华丽。 从一个日出而作、日落而息的牧民女孩,突然变成了讲究礼仪、充满规矩的皇宫一员,她被要求保持冷静和优雅,始终以皇后的身份示人。 虽然她的内心充满了不安,但她还是迅速适应了这一切,可宫廷的生活并不如她所想的那般充满幸福与满足。 博克多格根虽然是蒙古历史上的最后一位皇帝,但他身患重病,年事已高,令整个王朝的前景变得岌岌可危。 尽管她身为皇后,享有无上的尊荣,但她始终感到自己与这座宫殿、与这个民族的历史有着无法跨越的距离。 1924年5月,博克多格根去世,蒙古的君主制随之终结,她失去了作为皇后的身份,回到了平凡的家庭生活,对于一个曾经的皇后而言,这种身份的剧变无疑是无法承受的打击。 她从高高在上的皇宫回到普通的家乡,再次回到了游牧生活中,回到那个原本熟悉的环境,她依然帮家人做农活、照看牲畜,但她知道这一切都与她曾经的生活无法再有任何相似之处。 这种突如其来的转变深深影响了她的心境,她在宫廷生活中的那种优雅和尊贵,不再有任何意义,她的生命进入了另一个阶段,一切变得琐碎而平凡。 她不得不重新适应这个社会的边缘角色,但她并没有因此放弃尊严,她依旧用最朴素的方式去过着生活,尽管心中常常充满了无奈和失落。 进入1930年代,外蒙古政治局势发生了剧变,苏联的影响力日益加深,斯大林推行大清洗,很多与苏联政权不合的人都遭到追捕和清除。 格嫩皮勒由于曾经的皇后身份成为了苏联眼中的“旧贵族”之一,她的名字出现在了那些被列为“反革命分子”的名单中。 被指控与外部势力,尤其是日本勾结,企图进行政变,尽管她并未做出任何证据表明她有这些行为,但她的身份本身却成为了她的罪名。 1937年,她被捕,开始了她漫长的监禁生活,对于她来说,监狱的四壁不仅是物理上的束缚,更是心灵的深渊。 在那里的日子,生活条件极为艰苦,食物匮乏,空气沉闷,许多曾经的权贵在这里凋零,而她作为曾经的皇后,已经没有了那种特权与尊荣。 她的身份被彻底抹除,她被迫与这些陌生的囚犯为伍,在漫长的囚禁中,失去了曾经的高贵和自由,随着大清洗的加剧,斯大林下令将包括格嫩皮勒在内的许多人处决。 格嫩皮勒的罪名无非是曾经的贵族身份和“潜在的反革命”标签,在那个特殊的历史时期,这种罪名意味着她必定会成为清洗的牺牲品。 1938年,命运终于将她逼到了绝境,她知道自己的死亡时刻已经临近,但在这一刻,她并没有表现出绝望或是恐惧,她请求给自己一面镜子,她想要在死前保持一丝尊严。 她用手指梳理着乱发,虽然没有化妆品,她依然试图通过咬破嘴唇,用血色给自己脸上添上几分色彩,她找来了一件带有云纹刺绣的蒙古长袍,那是她曾经作为皇后时最喜欢的衣物。 穿上这些华丽的衣物,她并非是在为死亡准备,而是在以一种最庄严的姿态,面对命运的审判,这一刻,她没有放弃自己的尊严与信仰,她用最后的方式在死亡的边缘捍卫着自己曾经的荣耀。 格嫩皮勒的最后一刻,定格在了那张摄影师拍下的照片里,镜头中的她,眼神平静而坚定,脸上没有恐惧,只有一种超越死亡的冷静。 那一刻,她不仅仅是外蒙古的最后一位皇后,更是那个时代无数无辜者的象征,她的容貌尽管带着一丝痛苦,却也充满了力量,她的形象永远烙印在了世人的记忆中。 当她的遗体被匆忙埋葬,周围的世界依旧在继续,而她的家族则成为了那个时代无数无辜家庭中的一部分。 粉丝宝宝们在阅读时,可以点一下“关注”,并留下大家的看法! (主要信源:外蒙独立后,为何开国皇帝成了末代皇帝,皇后为何被斯大林杀害. 华文资讯. [2024-06-26].)