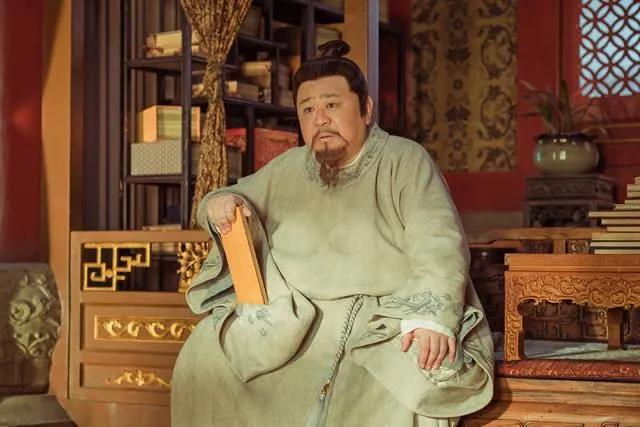

1766年,年仅25岁的永琪病逝。乾隆悲痛欲绝,按太子的规格举办了葬礼。可奇怪的是,一个月后,乾隆竟然下令处死为永琪治病的几位太医。“你们都得为他陪葬!”乾隆愤怒的喊道。 爱新觉罗·永琪,乾隆第五子,生于1741年,母亲愉贵妃出身不算显赫,但永琪从小就出类拔萃。别看他年纪轻轻,才华横溢,文武双全。读书上,他比谁都勤快,满蒙汉三语样样精通,还钻研天文地理,写过《八线法》这种高深的算法手稿,连后代都佩服得五体投地。书法绘画也不含糊,跟他弟弟永瑆齐名,作品至今还有人研究。武艺更不用说,骑射功夫了得,1763年圆明园大火,他还背着乾隆逃命,父子感情不是一般深厚。 1757年,他娶了大学士鄂尔泰的孙女,婚礼排场大得不得了。1765年,乾隆封他为和硕荣亲王,这“荣”字可不是随便取的,分明是皇帝对他寄予厚望。可惜好景不长,封王没多久,他就得了“附骨疽”,也就是骨髓炎,病情恶化得快,1766年3月就走了,年仅25岁。 永琪得的“附骨疽”,说白了就是骨髓炎,这种病多半是风寒湿气钻进骨头里引起的。开始可能是发冷发热,慢慢骨头疼得钻心,要是早点治,问题不大。可惜,太医们诊断时掉链子了,把这病当成“虚损”,也就是身体虚弱,没往骨头病的路子上想。史书里说,永琪病重时腿都烂了,疼得受不了,乾隆亲自去看过好几次,心急如焚,让太医院使出浑身解数救人,可药方开了一堆,病情反而更糟。 太医用的药里,有些药性太猛,比如附子这种大热药,治不好不说,还可能让溃烂加重。乾隆后来查了药方,气得不行,认为太医压根没搞清楚状况,耽误了儿子性命。要是早点报实情,说不定还有救。这么一想,皇帝的愤怒也不是完全没道理,毕竟谁摊上这事都得炸毛。 永琪死了,乾隆那叫一个心碎。25岁的儿子,聪明能干,又忠孝两全,眼看着前途无量,就这么没了,搁谁身上不难受?丧礼按太子规格办,足见他对永琪的重视。可一个月后,他突然翻脸,把治病的太医张如璠、宋国瑞等人全砍了,还放狠话“你们都得陪葬”。这事听着挺极端,但细想想,乾隆的心态不难理解。 首先,他觉得太医失职。永琪的病拖成这样,太医没及时报实情,治疗还乱来,等于间接害死他儿子。其次,永琪不是普通皇子,乾隆对他感情深不说,还可能是他心里的太子人选。史书没明说,但永琪的能力和地位,确实比其他皇子突出。他的死,不光是家事,对朝局都是大打击。乾隆一怒之下拿太医出气,既是发泄,也是杀鸡儆猴,警告底下人别再糊弄。 太医被砍,表面看是他们医术不行,可真要细究,也不完全是他们的锅。清朝太医院水平参差不齐,遇到疑难杂症经常束手无策。骨髓炎这病,当时医疗条件有限,诊断靠望闻问切,没X光啥的高科技,误诊也不稀奇。再说,永琪病得急,腿都烂了才让太医全力治,可能已经晚了。太医开猛药,或许是病急乱投医,想搏一把,没想到适得其反。 但乾隆不管这些,他眼里只有结果:儿子死了,太医没救回来,那就是你们没用。皇帝一言九鼎,太医就成了背锅侠。可怜张如璠他们,医术再高也架不住这时候的医疗局限,命没了还得背骂名。 永琪一走,乾隆整个人都不一样了。他给永琪建的陵墓规格高得离谱,跟早死的永璜、永璋葬一块,叫“太子陵”,风水好得不得了。愉贵妃伤心欲绝,守着儿子小时候的物件掉眼泪,乾隆赏了不少东西,可惜弥补不了啥。朝里也乱了套,永琪死了,储君位置空了好久,乾隆迟迟没定人选,最后才挑了永琰当嘉庆帝。 太医院更是人人自危,后来还有传言说院使猝死时揣着永琪的脉案,上头写“寒邪入髓”,要是早点给乾隆看,说不定结局不一样。乾隆晚年老惦记永琪,连他用过的箭囊都藏着,时不时拿出来叹气。这事对皇帝打击太大,成了清史里抹不去的一笔。 永琪的死,太医的责任跑不掉,但也不全是他们的错。病来得急,医疗水平又跟不上,太医误诊延误是事实,可乾隆把火全撒他们身上,未免有点不公平。皇帝的愤怒,更多是丧子之痛加上对太医无能的失望。这事背后,没啥阴谋,就是一场悲剧叠加误会。太医成了牺牲品,永琪的命没保住,乾隆的心也碎了。 不过,细想还有点悬念:要是太医一开始就诊断对,永琪能活下来吗?乾隆会不会真拿他当太子?这历史的“如果”,谁也说不清。

![乾隆真是职业皇帝名不虚传[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/5141156089266685545.jpg?id=0)

雪中陌刀行

就乾隆这寿元,永琪即便没有英年早逝,到当皇帝的时候也是一个五六十岁的小老头儿!

查快递 回复 09-06 09:46

我还查了一下乾隆,比这个永琪大30岁。乾隆活了88那这个永琪那时候就是58,58岁,哪怕他成了皇帝,也未见得有后面的嘉庆好。58头脑分花,干昏君的事的多得很,就像李隆基他们前期那么强,后期年老了就昏庸了,包括康熙的那个太子,但凡康熙早死的那个太子太子早登基了,

h10007 回复 查快递 09-15 11:09

正是年富力强好时候,守城为主。

AAA

附骨疽就是骨结核,现在都不见得能包你好

qq171000201

乱写啊!!!圆明园是咸丰帝时期烧的……关乾隆啥事

用户11xxx90 回复 09-10 22:20

失火不是放火

皮皮 回复 09-08 11:07

人家说的是着火又不是特意烧的

用户16xxx45

永琪估计没有子嗣,如果有,乾隆完全可以培养孙子将来继位,就像自己当年被康熙看重一样

大杯奶茶双份糖 回复 10-19 19:23

有个儿子的,绵亿

渡月槗 回复 10-05 13:03

你把人家朱元璋的孙 扯这 你就有点过分了[笑着哭]

无敌胖哥

我说永琪去哪了,原来那么早就嘎了,可怜小燕子和知画守活寡了[捂脸哭][捂脸哭][捂脸哭]

糊涂239

废话一堆,还不如中学生作文

林王 回复 09-06 07:15

这是克隆网上的写作方式,

8021031 回复 林王 10-01 18:30

ai

ken

康熙才69,哪怕没被废胤礽都等不了猴不住,雍正二年就去了。何况更能活的乾隆[得瑟]乾隆去世的时候,还活着的儿子好像就4个

用户16xxx01

糖尿病!

用户10xxx78 回复 09-06 07:56

骨结核

刘联锋

所以不要崇拜任何时候的皇帝,不受制约的权力就是恶魔👿,真正的法治社会 人民才会有希望。

碎光

螨虫又复发了

适可而止

恶魔!

ren

乾隆牛B,还查看药方,比太医还懂行,他怎么不自己治

荒诞新世纪

古代名医都淡泊名利,不为权贵服务,都隐居在深山老林,早点去深山老林里找找有缘分说不定能找到个神医,这小病也就半贴药的事

林笑笑 回复 09-23 09:31

治好了大概率神医的没命,治不好更得诛九族,你以为为啥有本事的人都在民间而不是天家啊!因为伴君如伴虎啊!没有那个脑子就别守在君王侧,不然死都不知道咋死的。

用户10xxx81 回复 10-25 17:01

你怕是小说看多了,再说这也不算小病

逆我者 天下共诛之

胡说。五阿哥陪着小燕子隐居了

月光

太医威武[滑稽笑]

大杯奶茶双份糖

不是跟小燕子去大理了吗?

千亿元

古代会厉害的太医都被斩杀了

Yahveh2016

中医出来走两步

半碗浊水

这么看中医确实不太行

阿拖拉司机

永琪就是《红楼梦》作者曹雪芹[拍手]

用户17xxx51

不是和小燕子玩去了吗?

用户10xxx29

失策了,应该去民间找老中医,包治百病。

用户10xxx17 回复 09-10 12:26

去莆田