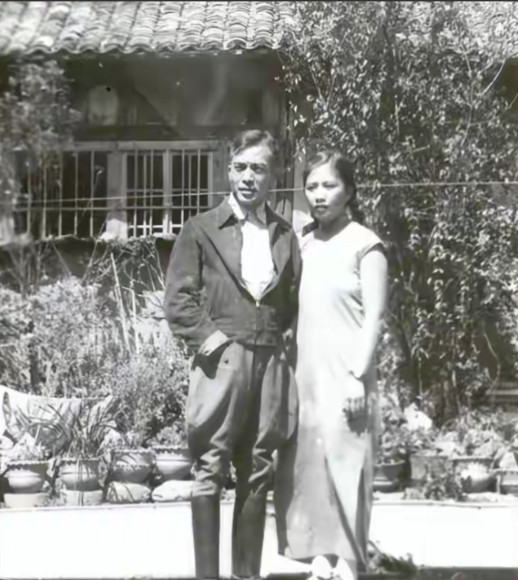

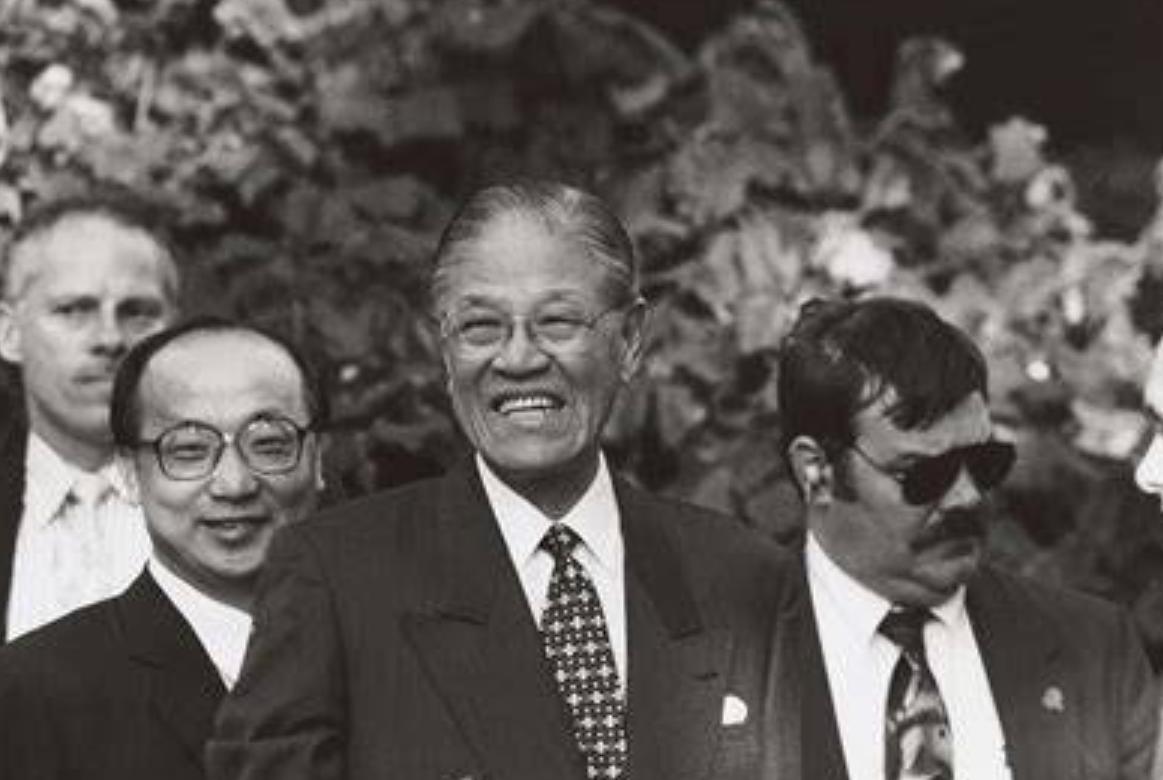

1949年,蒋介石逃往台湾前,并没有通知孙科。这样做,实际上就是拒绝孙科去台湾,毕竟他们恩怨几十年,老蒋对孙科也就这态度。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1949年,蒋介石下令国民党残余部队向沿海撤退,大量官兵聚集于台湾海峡一带匆忙登船转移,场面混乱。 高级官员可乘坐飞机或专用船只赴台,但并非所有人都选择跟随蒋介石。 孙中山独子孙科便是其中之一,他最终未前往台湾,而是走上另一条人生道路。 孙科少年时期在檀香山度过,与父亲孙中山聚少离多,多靠书信往来。 孙中山常寄送书籍包裹,孙科通过书籍类型可推断父亲所在位置,例如中文线装书代表其在东亚,西方书籍则意味其远赴欧美。 长期浸润于书香环境,使孙科养成勤读习惯,“养浩然气,读有用书”成为其终身恪守的格言。 孙科早年受父亲影响投身政治,16岁加入中国同盟会。 他与孙中山虽同为政治家,但风格迥异:孙中山侧重宏观战略,孙科则更注重实务操作。 担任南京国民政府首任铁路部长时,孙科提出“管理统一,会计独立”原则,有效整合各方资源,推动铁路建设。 在广州市长任内,他开创性地征收“土地增价税”,抑制土地投机,促进社会公平。 孙中山逝世后,蒋介石逐渐掌握国民党实权。 孙科因特殊身份与早期革命贡献,在党内具有影响力,但与蒋介石存在理念冲突。 1948年底,国民党军事失利,党内矛盾激化。 孙科作为行政院长,主张与共产党和谈,并提出“光荣的和平”方案,希望蒋介石下野,由行政院主导谈判。 蒋介石拒绝该提议,仅以“再等一等”回应,导致谈判时机延误。 面对战场溃败和经济崩溃,孙科联合党内主和派施压蒋介石下野。 蒋介石最终妥协,赋予孙科部分谈判权力,但仍暗中阻挠。 孙科寻求美国大使司徒雷登支持,虽获得人事与决策权,却遭蒋介石多方掣肘,内阁组建拖延两月,严重影响和谈进程。 此时桂系军阀李宗仁亦趁机逼宫,与孙科形成短暂同盟,迫使蒋介石下野。 但是蒋介石仍通过军权暗中操控局势,并将权力移交李宗仁。 孙科虽具行政经验,但无军事实力,在蒋介石与李宗仁的夹击下陷入被动。 为破局,孙科运用经济手段,将行政院迁至广州,架空南京政府,吸引部分高层支持。 李宗仁反击未果,孙科一度占据上风。 蒋介石见势转而拉拢孙科共同制衡李宗仁。 但随着国共和谈深入,孙科方案未获共产党认可,李宗仁主张更受重视,孙科党内声望下跌。 蒋介石再次转向支持李宗仁,孙科在政治斗争中彻底失势。 他公开批评蒋介石发动内战导致失败,引发蒋强烈不满,最终孙科被迫辞职。 国民党溃败后,蒋介石计划退守台湾,并号召官员随行“反攻大陆”。 但孙科因多年与蒋不和,且仍怀政治理想,拒绝赴台。 他先辞职务居香港,后因多人寻求“救济”而迁居法国,两年后赴美投靠孙女孙穗英。 孙科为官清廉,无积蓄,海外生活拮据,靠卖房所得维持生计。 他每日读书,并与家人种菜自给。 中国共产党曾通过周恩来多次邀请其返回大陆,但孙科未作回应。 他原有意返台,但国民党态度冷淡,使其长期郁郁不得志。 1965年,台湾当局突然转变态度,邀请孙科返台。 同年10月29日,孙科抵台,获蒋经国热烈迎接。 孙科出任“考试院”院长,致力于教育事务。 1973年9月13日,孙科在台北逝世,终年82岁。 值得注意的是,1949年蒋介石撤离大陆时,并未通知孙科同行。 这一举动实质反映了两人数十年积怨,以及蒋介石对孙科的排斥态度。 对此您怎么看呢? 主要信源:(民主与法治网——孙科离美返台前后)