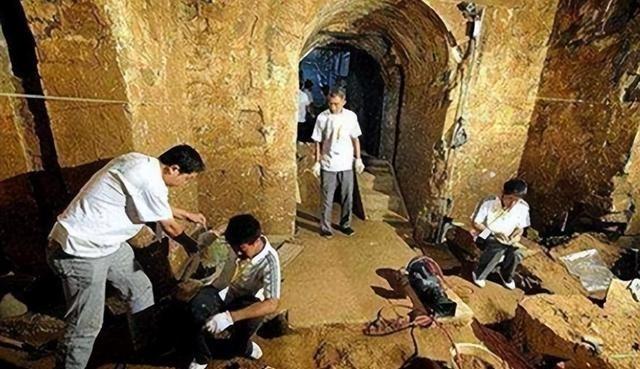

许多人以为殉葬就是把活人推进地宫,在封闭后哭喊等死。事实上,为了生存,殉葬的人可能会撕咬贡品、砸烂陪葬的青铜器,甚至用发簪在墓墙上凿洞。 在黑暗的地下世界,人们真的会束手待毙吗?许多人想象殉葬仅是活人被推入地宫,封闭后在哭喊中消亡。但事实远非如此,为了延续生命,他们可能撕咬随葬食物、破坏青铜器具,甚至用饰物在墙上挖掘。 河南安阳那座三千多年前的古墓开启时,考古队员前行几步,脚下触及异物,低头见一根扭曲腿骨,仿佛记录着临终前的最后挣扎。这段历史,究竟隐藏着怎样的求生本能? 中国古代殉葬制度最早可追溯到新石器时代晚期,如大汶口文化遗址中已有零星人殉痕迹,但大规模实践始于商代。 殷商时期,贵族墓葬中常见活人陪葬,目的是延续逝者生前秩序,确保灵魂在阴间得到侍奉。 安阳殷墟考古显示,商王陵区有上千座祭祀坑,每坑往往埋葬数人至数十人,这些陪葬者多为奴隶、战俘或侍从,包括男性劳力、女性侍者和孩童。 骨骼鉴定表明,许多遗体无外伤,死亡系饥饿、缺氧所致。 商代社会等级森严,奴隶制基础强化了这种习俗,墓葬设计为深坑结构,封顶后空气流通受限,陪葬品包括陶器、青铜礼器和粮食,旨在模拟地下生活。 类似现象在龙山文化和齐家文化中也有体现,反映早期人类对来世的信仰与权力延续的追求。 这种制度并非孤立,而是与当时神权王权结合的产物,考古资料证实商王武丁时代殉葬最为频繁,陵区周边坑中人骨排列杂乱,显示进入前曾有处理痕迹。 商代殉葬实践在安阳殷墟遗址中体现得淋漓尽致。发掘的墓葬群中,人骨往往呈现非自然姿势,如腿骨弯曲变形,表明陪葬者在封闭后曾尝试移动或爬行。 考古记录指出,墓室地面散落碎骨,儿童牙齿嵌入陶片,片上留有啃咬印记,陶器表面裂纹密集。 青铜鼎身有凹痕,女性指骨卡入鼎缝,指端磨损,周围金属屑显示敲击行为。 墙壁浅槽细长,分布从地面至一人高,系用金属饰物刮擦形成。谷物罐倾倒,粒上附牙印,证明吞食求生。 漆器拆成木条,一端锐化,用作撬门工具,墓门板面有撬痕,木屑堆积。 年轻男性骨骼握玉器,器表缺口对应墙坑,显示砸击力度。通风孔高约十米,下挂丝绸布条,长近九米,末端磨损,系衣物撕条连接攀爬所致。 整个墓室空间有限,氧气仅够数人存活几天,骨骼从初始位置转为散乱,反映求生序列。进一步分析,手指骨节脱位,膝盖摩擦痕迹,泥土残留指甲下,表明挖掘墙基。 发簪弯曲,墙上小孔塞土屑。梯状木片堆指向通风孔,捆绑丝线松散,下方骨骼脊椎弯曲,暗示跌落。果实核啃食,皮碎散落。 刮痕深浅渐变,显示力气衰竭过程。这些痕迹揭示陪葬者并非被动,而是本能驱动下破坏器物、挖掘逃生,尽管最终失败。 春秋时期,殉葬习俗延续,但规模渐变。 江西靖安李洲坳东周墓出土47具棺木,同处一室,多为年轻女性遗体,年龄十五至二十余岁。棺内壁布满抓痕,深度不一,显示封闭后反复刮挠。 陪葬稻谷罐翻倒,谷粒散落,部分有啃咬痕迹。玉器碎裂,碎片嵌入墙面,用作砸击工具。漆器拆解成木片,片端加工成撬具,墓门缝隙有撬挖印记。 骨骼鉴定无外伤,死亡原因系毒杀或窒息,头骨表面生绿色晶体,系铜器腐蚀产物。 墓中纺织工具较多,推测墓主为纺织官员,陪葬者为其下属。这些女性遗体排列有序,但棺中痕迹表明曾试图撬开或挖掘出口。 秦代殉葬制度达高峰,秦始皇陵涉及数十万劳工。史料记载,陵墓完工后,秦二世下令封地宫,数万工匠被困其中,无逃脱机会。 考古发掘的刑徒墓显示,劳工多为服刑者,墓中骨骼杂乱,人骨上留咬痕,证明后期人吃人现象。 汉代后,殉葬渐趋缓和,统治者觉察其不人道,逐步以俑替代。秦献公公元前384年下令废止人殉,秦始皇用兵马俑陪葬,开创先河。 但少数民族王朝如辽金元仍有复燃。明初朱元璋恢复活人殉葬,洪武帝死后38嫔妃陪葬,多未生育,用水银或鸦片处死。 成祖朱棣死后16人,仁宗5人,宣宗8人。这种逆行源于明承元统,蒙古习俗影响,文明程度较低。妃子殉葬规则选未生育年轻者,过程残忍,史载她们被饷食后上吊或毒杀。 明英宗朱祁镇废止此制,天顺八年下诏停止,缘于幼时见父亲宣宗死后妃子殉葬,郭贵妃临死问新皇知其身份,无人应答,留下阴影。 英宗晚年宠钱皇后,后者腿残,他不忍其殉葬,故诏令后世勿复。宪宗遵诏,无妃殉英宗。此后明朝结束殉葬。+更多 清初满洲旧俗复燃,太祖努尔哈赤、太宗皇太极、世祖福临死时有嫔妃奴仆殉葬。康熙时,御史朱斐上奏“好生恶死,人之常情”,康熙赞同,下令禁止八旗殉葬。此后制度彻底废止。 纵观三千年,殉葬从商周兴起,到明清终结,受害者无数,骨骼痕迹记录求生努力,推动人文觉醒。今日审视这些遗迹,提醒权力滥用之害。