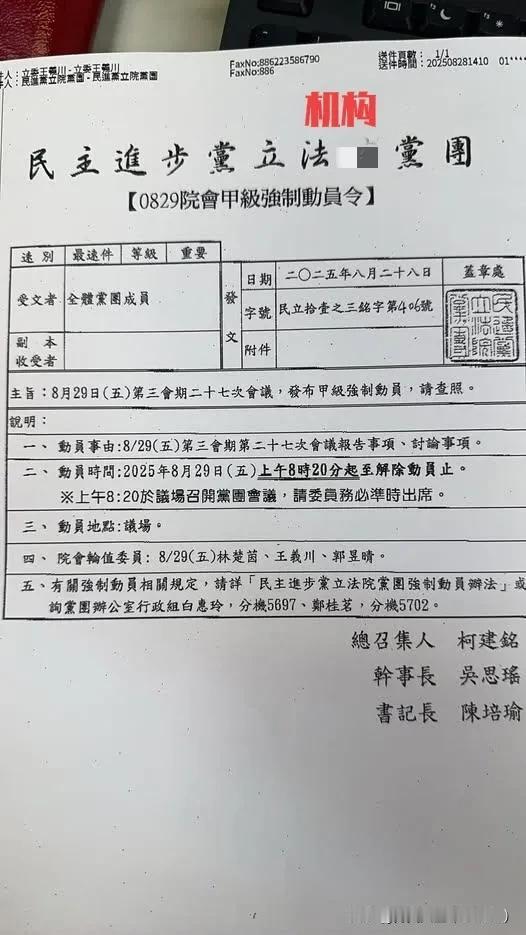

王世坚出来表态了!在“大罢免”惨败之后,民进党党内纷纷把矛头指向“头号战犯”柯建铭,要求柯建铭辞职。对此,王世坚表示,个人是感谢柯“总召”的辛苦跟努力,但更希望柯“总召”能审时度势、知所进退,希望他在面对社会、民进党对他的期待时,回覆不要再是谢谢指教,而应该是谢谢收看。 2024年台湾地区领导人选举结束后,民进党虽掌控行政权,但立法院席次未能过半,国民党与民众党联合占据多数,形成执政挑战。 2025年初,民进党党团总召柯建铭提出大规模罢免计划,针对国民党区域立委、立法院正副院长韩国瑜与江启臣,以及部分国民党县市长,旨在通过罢免改变国会格局。 柯建铭多次公开强调,此举是为回应民意,实现国会过半目标。 党团内部设立联署机制,动员基层收集签名,第一波罢免锁定24名国民党立委和新竹市长高虹安,投票定于7月26日。 第二波则在8月23日,涵盖更多国民党公职。宣传活动遍布全台,但投票率低迷,所有案子同意票未达门槛,宣告全败。 这次行动消耗党派资源,却未达预期效果,引发外界对民进党策略的质疑。党内分歧早在启动时显现,少数成员如王世坚表达反对,指出不应制造社会对立。 罢免失败消息传开,民进党内部气氛紧张,多名立委公开批评柯建铭决策独断,将其视为主要负责人,要求承担后果。 新潮流系立委郭国文在社交平台发文,指责柯建铭在相关议题上假传圣旨,导致党派与民意渐行渐远。 立委林淑芬也发文,强调党团运作缺乏民主讨论,决策过程忽略异议。 柯建铭面对压力,在社交平台回应,引用曹植七步诗表达党内不应互相攻击,坚持罢免是为党派利益尽力,无需过度检讨。 他的回应试图维持团结,但党内不满声音持续放大。 王世坚作为党内少数从一开始反对罢免的人,在记者面前表态。他认可柯建铭过去贡献,但强调当前形势需审时度势,主动让位。 在回应党内外期待时,王世坚建议柯建铭的答复应是结束语,而非继续回避。 这番言论迅速传播,放大党内压力。其他立委如吴思瑶回应,称不应互相攻击,但话语中维护柯建铭的意图明显。 检讨浪潮延续,党内连署启动,新任秘书长江勇邀集派系,讨论改选党团干部。 王世坚签名支持,称这是对柯建铭最后的温和方式。郭国文与林淑芬继续列出党团缺失,指出投票率低源于选民对政治对立的疲惫。 柯建铭虽辩护外部因素影响,但党内共识渐成,他需为失败负责。 英系与新潮流派系摩擦加剧,会议中争执增多。柯建铭的坚持位置引发更多质疑,党内高层私下商议,避免矛头转向党主席赖清德。 媒体分析指出,柯建铭作为罢免主要推手,确需负起责任,但党内少数清醒声音如王世坚,早前就提醒适可而止,却未被采纳。这次事件反映出民进党在野大格局下的策略失误,需调整以维持凝聚力。 罢免失败后,民进党面临外部嘲讽,国民党人物指责其制造撕裂。 柯建铭回击,称对手形同无赖,但党内压力未减。检讨会连续召开,成员分享选民反馈,显示民众厌倦对立。柯建铭出席会议,坚持无误,但声音渐弱。 王世坚重申感谢但呼吁退让,强调男子汉应敢作敢当。党内点名接棒人选,如蔡其昌被视为总召合适人选,苏巧慧可能任干事长。 私下会议增多,党派调整策略,避免类似失误。整个过程揭示政治决策的现实,权力更迭需平衡派系利益。这次大罢免虽败犹荣的说法难以成立,实际暴露党团运作问题,需通过改组注入新血。 后续发展中,党内逼宫持续,柯建铭去留成为焦点。若他不下台,矛头可能转向赖清德。失败的责任归属清晰,柯建铭作为始作俑者需背负。 党派最终以柯建铭辞去总召告终,改选干部稳定局面。这次事件提醒政治人物,策略需贴近民意,避免内部消耗。民进党需反思如何在朝小野大中求生存,推动政策而非对立。 王世坚的“谢谢收看”表态,点出民进党内部变革的紧迫。你认为柯建铭应否退场?这会如何影响党派走向?欢迎留言讨论你的见解,或许能引发更多思考。