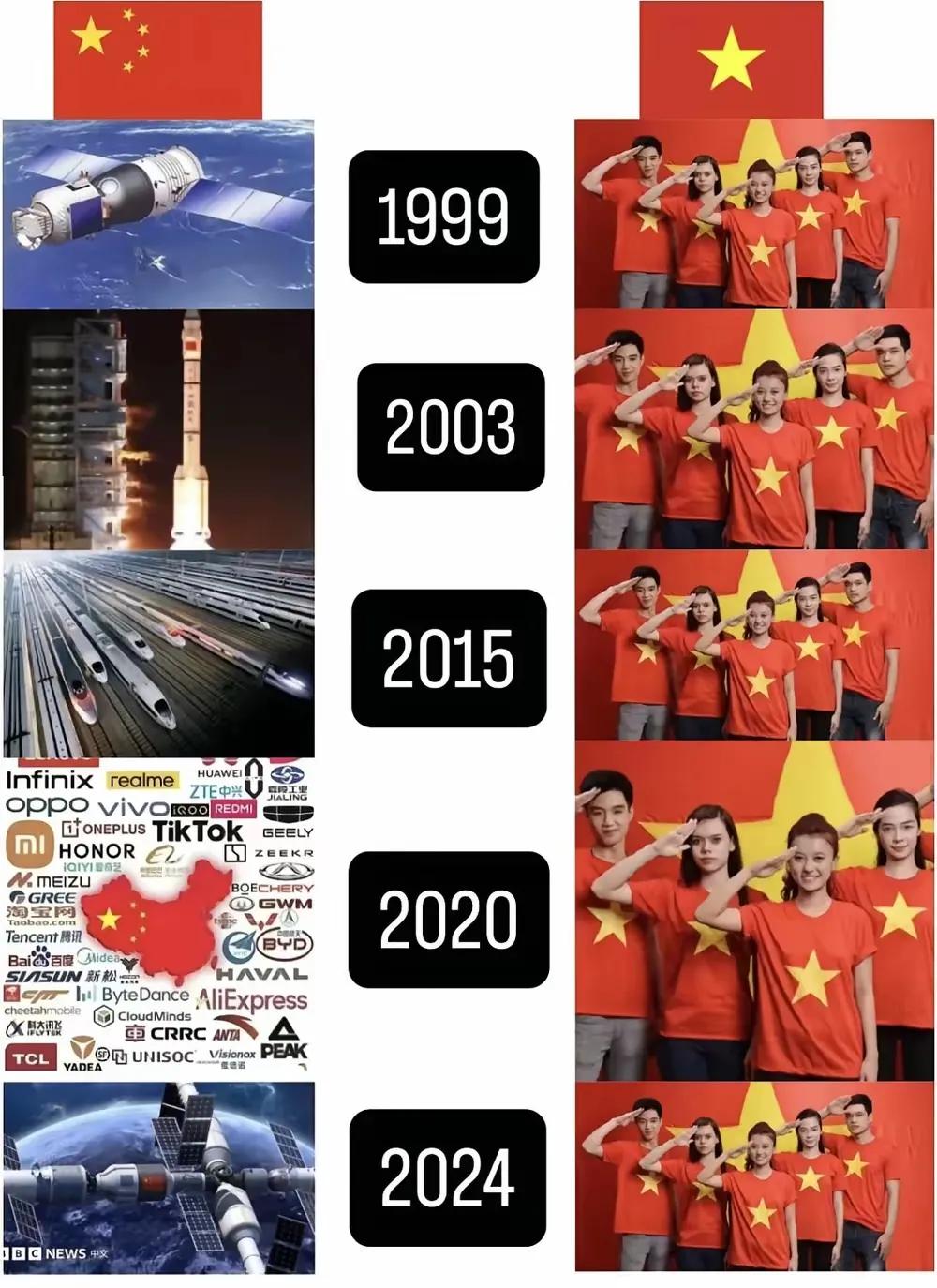

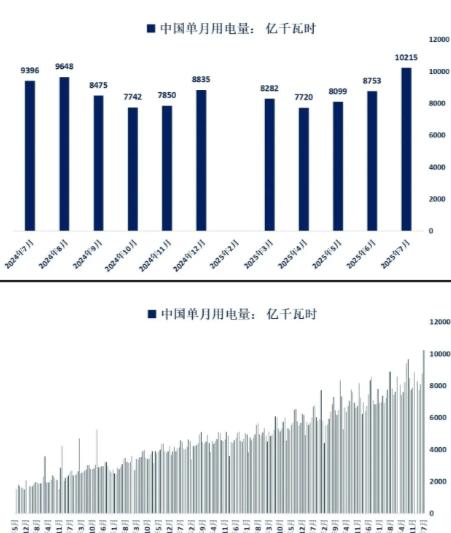

很多人都没注意到,中国制造发生了一个显著变化,外媒却已经察觉到了! 在过去,人们提到“中国制造”,总是下意识地想到“代工”“便宜”“模仿”。但如果还停留在这种印象上,那可真的要落伍了。 法国主流媒体罕见地发出感慨:中国不再只是外国品牌的出货地。如今,中国品牌本身已经变得“更潮、更国际”,甚至反过来收购起了曾经遥不可及的外国大牌。 这种变化不是一夜之间发生的,而是十年磨一剑的结果。2015年,中国正式启动“中国制造2025”战略,目标很清晰:不再只做世界工厂,要做制造强国。 短短十年,摩根大通在8月6日发布的研究报告就给出结论:目标基本完成。 放在全球制造业版图上看,中国制造业增加值占了全球的30%以上,单是这一个数字,就已经超过美国、德国、日本、韩国、英国这五个制造强国的总和。 这背后的逻辑非常简单:中国不只是“量大”,而是“质变”。 最能说明问题的,是中国在新能源汽车领域的表现。2022年,中国新能源车销量达到688.7万辆,同比增长93.4%,2023年前四个月又卖出222.2万辆。 如今的比亚迪,早就不是那个只在国内打拼的品牌,2025年7月,比亚迪在海外卖出80178辆,同比暴涨159.5%,已经在巴西、西班牙、意大利等国成为新能源销量冠军。 要知道,在新加坡,比亚迪已经把“老大哥”丰田挤下了宝座。这可不是靠低价,而是靠技术、靠体验、靠供应链的全面升级。 截止目前,比亚迪的新能源足迹已经遍布全球112个国家和地区,海外工厂建了88家,还有几十家正在规划中。 这种“走出去”的现象,不止在汽车领域发生。茶饮品牌也在“出海”,而且跑得比谁都快。 蜜雪冰城的海外门店已经突破5000家,光是印尼就有2667家,越南也开了1304家。喜茶也不甘示弱,已经在8个国家和中国港澳地区开设了超过115家门店。 服饰品牌也在全球圈粉。安踏在海外已经有243家门店,先从东南亚站稳脚跟,然后逐步向欧美市场推进。 而在资本层面,中国企业的动作更大,收购洋品牌已经成了常规操作。 雅戈尔吃下了法国童装品牌Bonpoint,江南布衣拿下英国先锋家具品牌Established & Sons,比音勒芬搞定了“Cerruti 1881”和“Kent & Curwen”的全球商标。 波司登则在羽绒服赛道上投下重注,战略控股加拿大品牌Moose Knuckles。2024年年底,雅戈尔还联合银泰管理层,以74亿元人民币把银泰百货从阿里和另一家股东手中彻底收回来。 这些不是简单的资本游戏,而是中国品牌转型的真实写照。过去是别人来中国开分店,现在是中国品牌大步走进别人的地盘,抢市场、抢资源、抢人才。 更深层次的变化,其实早已在制造业内部发生。比如绿色转型。过去十年,中国规模以上工业单位增加值能耗下降了超过36%。 这不是靠关停并转,而是靠一整套绿色工厂、绿色园区、绿色产品的体系建设。3616家绿色工厂、267家绿色工业园区已经建成,近3万种绿色产品被推广应用。 数字化转型同样是重头戏。在江西南昌的一家汽车工厂,自动化率已经达到98%,500多台机器人同时作业,一天能下线几十种车型。 成都一家材料公司通过智能工厂改造,不仅生产效率提升了62.5%,单位成本下降了23%,产品的不良率也降低了60%。过去一台机器要一个人,现在1人可以看10台。 这些转型,不只是账面上的数字好看,意味着企业在极大地压缩成本、提高效率,把更多资源投入到研发和品牌建设上。 外媒早就注意到了这种趋势。《精奢商业观察》网站8月24日的一篇文章说得很直接:从咖啡到汽车,中国品牌正在全球抢占先机。 本土企业的价格优势、文化契合度和数字化策略,正在一点点蚕食国际品牌的市场份额。 面对这一局势,国际企业也不再坐以待毙,开始推出“中国专属产品线”,试图通过本地化策略来守住市场。但很多时候,他们发现,已经来不及了。 因为现在的中国品牌,不只是价格低,还懂得讲故事,懂得和消费者互动,懂得用社交媒体打文化牌。这种“软实力”,才是最难被复制的。 再看汽车出口。2024年前七个月,中国出口汽车368万辆,同比增长13%,不但超过了德国,更是正式超越日本,成为全球第一大汽车出口国。 在墨西哥、阿联酋、俄罗斯、巴西这些新兴市场,中国车的市场份额已经稳定在30%左右。 如果说过去中国制造是“隐身”的,那今天它就是高调登场的“主角”。从制造强国的战略规划,到新能源和数字化的产业支撑,再到品牌全球化和资本出海,每一步都踩得很稳。