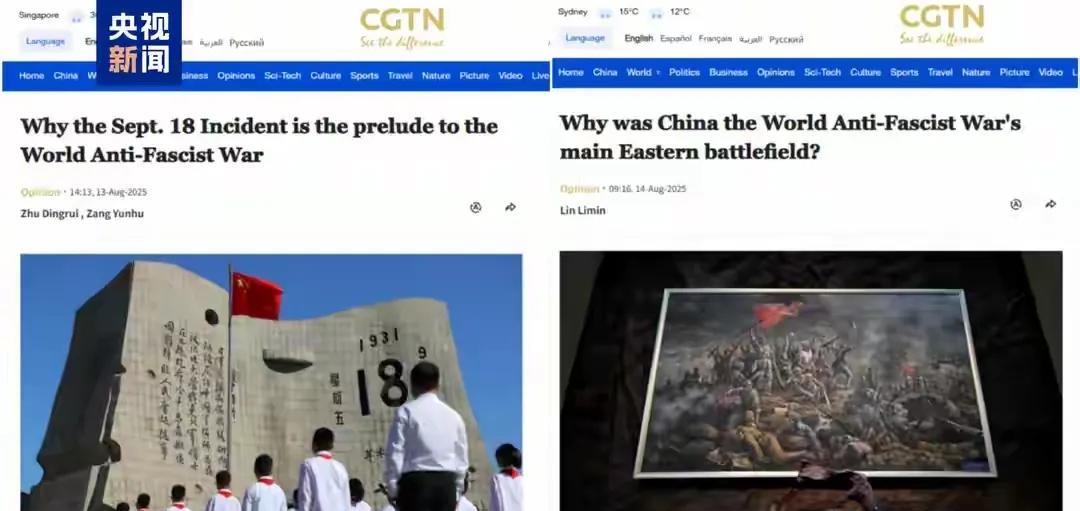

明牌了不演了,日本呼吁各国不得出席中国阅兵。 刚刚过去的2023年,日本政府做出了一项异常激进的外交动作。 通过正式照会,向全球85个驻外使馆发出呼吁,要求各国“谨慎参与中国的军事相关活动”,实质上是希望其他国家不要出席中国抗战胜利纪念阅兵。 这一行为不仅在外交层面引发广泛关注,更在国际舆论场中掀起波澜。这是日本战后对华政策的一次重大转向,从“谨慎制约”走向“公开对抗”,岸田政府不再遮遮掩掩,明确亮出了底牌。 要在历史问题上与中国硬碰硬。日本不再回避,而是选择主动出击,这背后不仅是中国阅兵式的象征意义,更是日本内外政治压力交织之下的战略抉择。 2023年9月,中国举行抗战胜利纪念活动,42个国家军方代表出席,显示出国际社会对中国在世界反法西斯战争中角色的认同。而日本的反应却显得格外刺耳。 外交照会中并未点名阅兵,但“军事相关活动”的措辞几乎毫无掩饰,意图昭然若揭。这种做法,已经严重突破了《维也纳外交关系公约》第41条关于“不干涉接受国内政”的基本原则。 外交照会本是用于沟通,而非干预他国主权事务。日本此举,无异于在国际关系中投下一颗政治催化弹,把原本具有人道主义与和平象征意义的纪念活动,裹挟进了地缘政治的博弈之中。 如果说2015年安倍政府对中国阅兵的态度还属“低调不参与、但不劝阻他国”,那么如今岸田政府的“主动劝阻”,则是一次前所未有的对抗升级。 它不只是对中国的外交挑战,更是日本自身对战后历史角色的再定义。而这背后,绕不开一个核心问题:日本对二战历史的态度,至今没有完成真正意义上的清算。 与德国通过《过渡正义法案》正面面对纳粹历史不同,日本仍然依附在《旧金山和约》的模糊框架之下。昭和天皇的战争责任至今未有正式披露,日本宫内厅仍然保留相关档案不公开。 学术界争议不断,社会氛围中更是充斥着“美化侵略”的言论。日本对中国阅兵的强烈抵触,其实是对历史定论化的深层恐惧。中国每一次公开纪念抗战胜利,都是对那段历史的再次确认。 而这种确认,恰恰是日本政坛中某些势力最忌惮的——因为一旦国际社会形成广泛共识,日本在历史问题上的游移空间就将被压缩到极限。日本的游说对象也极具针对性。 G7成员国首当其冲,尤其是德国和意大利;同时,东南亚国家、太平洋岛国也是其重点劝说方向。但从实际结果来看,日本这场外交攻势成效有限。 除了澳大利亚表达“谨慎”,大多数国家并未公开响应。越南、菲律宾等曾遭日军侵略的国家保持沉默,显然不愿在中日历史问题之间选边站。 更具讽刺意味的是,就连美国——日本最亲密的盟友,其退伍军人组织连续第五年派代表参加中国的纪念活动。 这恰恰说明,历史记忆的共鸣并不完全受制于当前的地缘政治算计,而是根植于真实发生过的人道浩劫与道德判断。 日本试图通过构建“价值观联盟”来围堵中国,配合美日印澳四方安全对话(QUAD)机制打造一个“民主国家抗中阵线”。但在历史认知这一议题上,所谓“价值观”本身就存在严重裂痕。 日本用意识形态包装其历史叙述的企图,暴露出其对华焦虑与地区领导力不足的双重困境。对于中国而言,这场舆论战并非突如其来,而是早已做好准备。 中国驻日使馆早在2023年9月就召开专题发布会,公开展示日军暴行的历史证据。不仅在道义上立场坚定,同时也通过《联合国宪章》第2条“主权平等”原则展开法律层面的正当反制。 东南亚国家的反应也值得玩味。印尼、马来西亚等最终选择派文官出席纪念活动,回避军事代表。这种折中做法,恰恰体现出日本对区域国家施加压力的边际效应逐渐递减。 相反,过度施压反而促使这些国家探索“第三路径”,在中日之间保持战略模糊,避免被迫选边。更深层的趋势正在浮现:全球二战记忆体系出现明显断裂。 欧美国家更聚焦欧洲战场,美国强调太平洋战争,而对中国主导的东方战场纪念活动接受度不一。这种分化,使得历史纪念逐渐成为国际阵营划分的新标尺。 日本此番操作,试图把中国塑造成“挑战国际秩序者”,但其行为本身却在挑战外交惯例和历史正义。说白了,这是在用不光彩的方式阻止他人纪念光荣的胜利。 安倍时期“政经分离”的策略已彻底破产,中日进入的是一个“历史问题外交化”的全新阶段。历史不是可以随意删改的剧本,更不是可以用外交照会来重写的篇章。 日本这一次,不只是“明牌了”,更是“撕破脸了”。但问题是,它是否准备好承担这场历史与现实交织博弈的全部后果?

用户10xxx25

小本子现在在蓝星上有这么强的号召力吗?