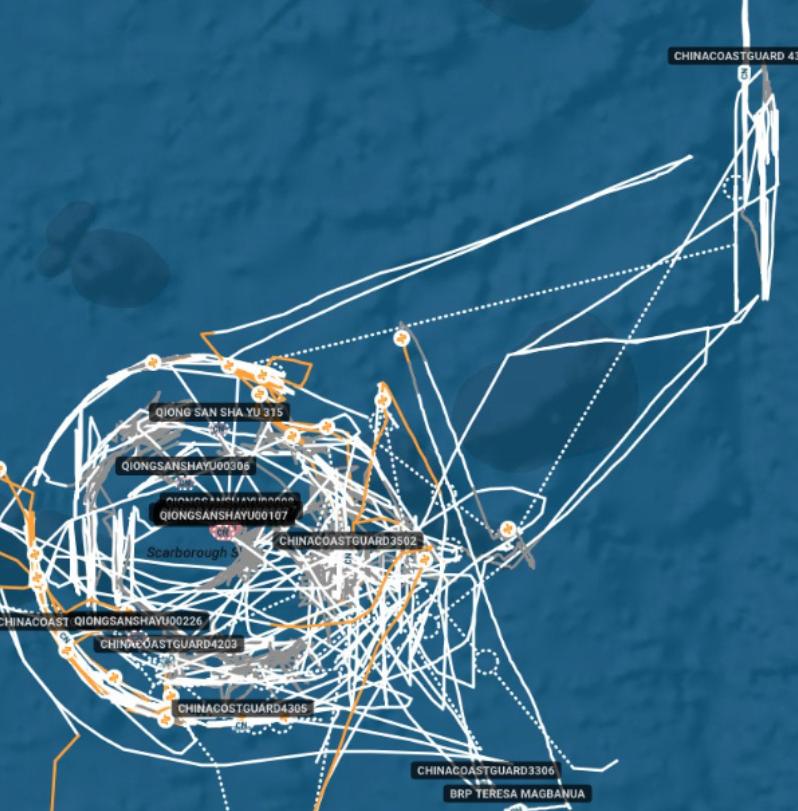

菲律宾既然想死,不妨满足他们,有利于教育他们认清形势,更让他们认清这个世界到底谁说了算。8月23日,菲律宾武装部队总参谋长谈仁爱礁紧张局势时向媒体放狠话:若有一名菲律宾人死亡,那就是红线。 8月23日,菲律宾武装部队总参谋长布劳纳向媒体放出一句狠话:“若有一名菲律宾人死亡,那就是红线。”这番言辞激烈的表态迅速引爆舆论,让本已剑拔弩张的仁爱礁局势骤然升温。 表面上看,这是一次强硬宣示,实则暴露出菲律宾在南海问题上战略误判的危险倾向。 一个早已在地缘博弈中处于边缘的小国,正在用一条虚设的“红线”对一个大国进行心理碰撞,妄图以险招换筹码,结局只会是搬起石头砸自己的脚。 自2023年以来,菲律宾在仁爱礁周边实施了11次补给行动,其中7次遭到中方拦阻。这些行动表面上披着“人道主义补给”的外衣,实则是在故意制造摩擦、挑战中国主权。 8月23日的“红线论”是菲律宾战略态度的一次质变——从过去的“民事争议”包装,转向更具挑衅意味的“准军事对抗”。换句话说,菲律宾不再掩饰其在南海争端中“以冲突换关注”的策略。 但问题是,“喊狠话”容易,“兜底牌”太难。菲律宾的军事能力是否配得上它口中的“红线”?现实远比口号冷酷。 截至2023年,菲律宾海军的主力舰艇平均服役年限超过40年,最大战舰是一艘从美国接收的二手巡逻舰。 南海实际控制的9个岛礁中,7个位点由不超过12人的海军陆战队驻守,防御能力形同虚设。2023年菲律宾国防预算不过28亿美元,几乎等同于中国南海舰队一年的训练开销。 所谓“红线”,更像是心虚者的心理威慑,而非实战能力的底气。这一幕,不禁让人想起2020年的加勒万河谷冲突。当时印度也曾在边境地区高调设定“红线”,结果却是伤亡惨重、被动收场。 菲律宾与印度的差别在于,印度尚有一定军事实力与工业基础,而菲律宾则纯靠外援生存。设定“红线”,对强者是底线,对弱者是赌命。 菲律宾若真在仁爱礁误判局势、触碰雷区,恐怕连翻身的机会都没有。更讽刺的是,布劳纳的“红线论”背后,是国内政治的重重危机与困境。 毒品战争留下的社会裂痕至今未愈,南方摩洛伊斯兰解放阵线的分离主义活动仍在活跃,2023年外债高达1100亿美元、通胀率达6.2%,菲律宾经济举步维艰。 在这种背景下,南海强硬立场不过是马科斯政府转移国内矛盾的廉价政治工具。只不过,这种“出口转内销”的手法,一旦失控,后果将由全国人民埋单。 当然,这场游戏并非菲律宾单独演出。美国、日本、澳大利亚时不时的站台助威,更像是导演组在幕后递剧本。 2023年,美国对菲军援为1亿美元,主要用于采购二手装备,所谓支持更多是象征意义而非实质保障。 美菲《共同防御条约》对仁爱礁是否适用本就存在法律争议,真正动手时,美国是否会为一艘破船与中国摊牌?恐怕连马科斯自己都不敢打包票。 域外势力给的是有限保险,而非无限担保,菲律宾若真信了“保险全赔”的神话,只会在关键时刻发现,所谓盟友不过是口头鼓劲、袖手旁观。 面对挑衅,中国已不再单靠外交警告。万吨级海警船持续值守仁爱礁,执法力量前置部署,正在构建“准军事封控”态势。 同时,法律与经济反制工具也在酝酿之中,不排除将仁爱礁设为特别管制区,甚至暂停香蕉、菠萝等农产品进口。2022年,中菲双边贸易额已达860亿美元,对比之下,谁更依赖谁,不言自明。 中国的应对策略,一贯是“执法为主、军事为辅”,以渐进式压迫逼迫对方就范,而非一招定胜负的鲁莽冲突。 从国际法角度看,仁爱礁在《联合国海洋法公约》第121条下的地位争议尚未解决,2016年的南海仲裁案也因程序与法理问题广受质疑,全球已有47国明确支持中国立场。 仁爱礁问题,早已不是简单的海上摩擦,而是法理、舆论、力量的多维博弈。菲律宾若执意走向极端,最终只会成为他国博弈的筹码,而不是赢家。 潜在的冲突图景已不难预见:低烈度的“灰色地带”摩擦将愈演愈烈,如水炮驱离、船只碰撞;中等强度的登检、封锁一触即发;而真正的大规模军事冲突,反而可能性最小。 更现实的是,可控摩擦将成为常态,直至菲律宾在成本与收益之间做出理性选择。这一切,早已有前车之鉴。 2012年黄岩岛事件中,中国通过执法主导、舆论引导与持续存在,最终改变局势格局。仁爱礁今日之局,正是黄岩岛当年模式的再现升级。不同的是,中国更强大、更成熟、更有信心。 菲律宾若执意向前走下去,终将发现,自己并不是棋手,而是棋子。国际棋盘上,小国可以借势,但不能妄图主导规则。战略冒进者,不会赢得尊重,只会自毁前程。 世界是谁说了算,不是靠喊口号决定的,是实力与智慧长期博弈的结果。菲律宾想玩火,就得准备好被烧伤的代价。