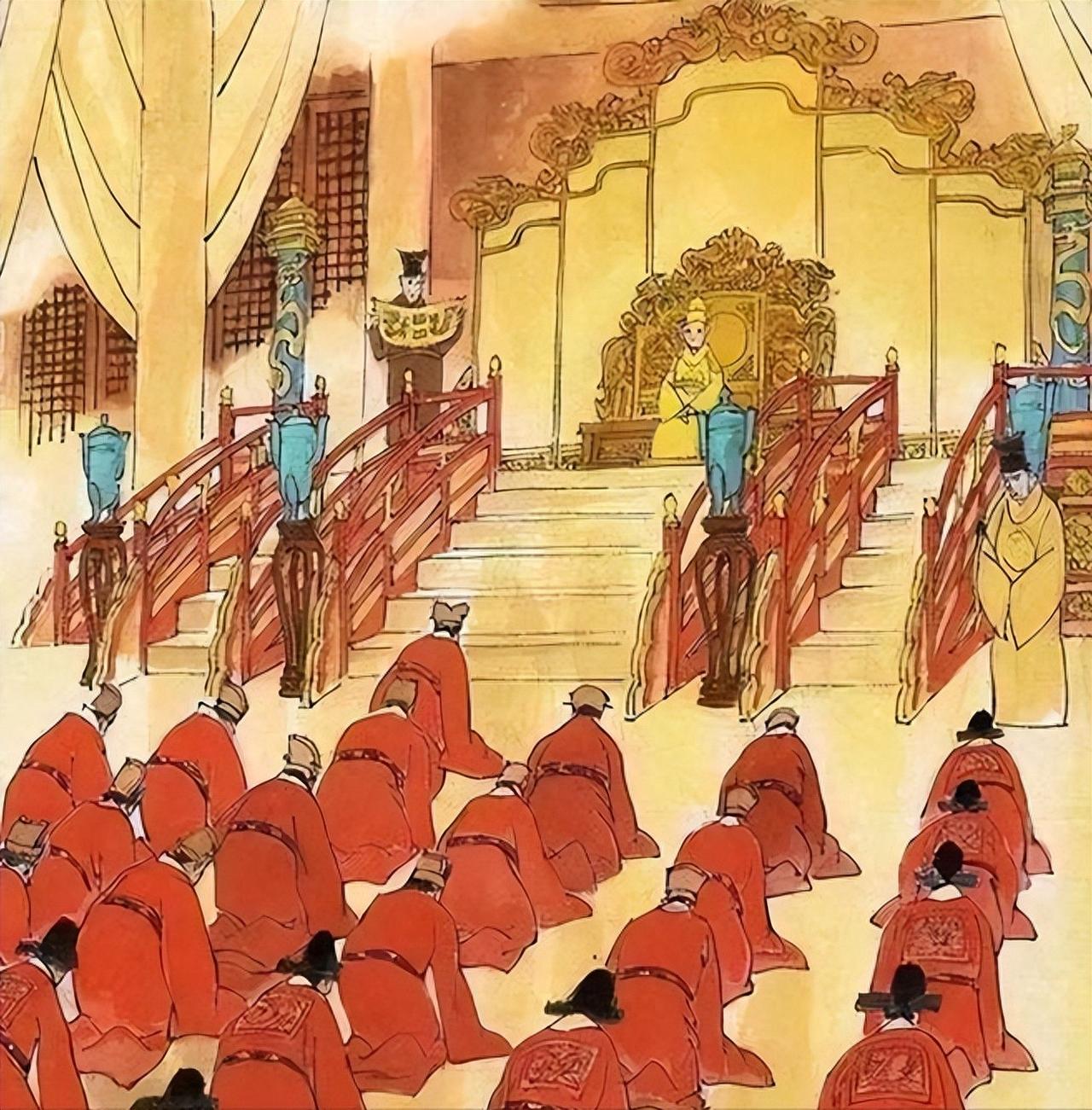

古代上朝时间那么早,上朝的文武百官住在哪?上完朝又去哪工作? 凌晨三更,鸡鸣未起,京城的街巷已传来脚步声。文武百官穿着朝服,手捧笏板,冒着寒风往皇宫方向疾行。城门刚开,长街火把摇曳,马蹄声和木屐声交织。短短一刻钟内,成百上千的身影涌向午门。时辰一过,谁若迟到,轻则记过,重则丢官。问题随之而来:他们每天如此早起,到底住在哪?朝毕之后又该去何处工作? 京城的格局为这一切提供了答案。紫禁城是权力的中心,外朝是议政的场所,内廷则是皇室生活和机要处理的地方。文官武将必须紧邻权力中心才能快速响应。于是,京城的街巷分布成了一幅等级图。高阶官员住在紫禁城四周,距离午门不过一炷香的路程。四合院成片,院内砖雕石刻皆彰显身份。中低阶官员则分布在城内外胡同,路程远些,但仍须保证能赶上早朝。越是靠近宫城,宅院越大,主人地位越高,这是一种空间上的政治秩序。 地方官员的居住与京官不同。知府、知州们住在衙门中,宅院和办公厅堂连在一起。大门外是公堂,威严肃立,地方百姓在这里击鼓鸣冤。公堂之后是内宅,官员家眷就在里头生活。这样的布局一方面方便办公,另一方面也凸显权力无处不在。白日里审案批文,夜里举灯走入后院,既是父亲又是执政者。公与私在一堵墙内并存,衙门生活的紧张感远胜京城。 清晨的朝会是一种仪式。百官分立于丹陛之下,奏折在殿前呈递,君臣之间以礼仪传达权力关系。等到散朝,官员并非各自归家,而是进入各部衙门。吏、户、礼、兵、刑、工六部,各有堂署,堆满案牍。尚书坐于正厅,侍郎与郎中在两侧处理文牍。兵部案前堆满军报,吏部则审核官员升迁。散朝并不意味着轻松,而是另一场繁忙的开始。 武将的日子同样紧凑。散朝之后,他们并不坐于案前,而是赶赴兵部或练兵场。京营三大营、武库、边防调令都在他们肩上。清晨立于朝堂,转身便要面对演武场上的刀枪。朝会之上的庄重与校场之下的嘶喊构成强烈反差,显示武职的特殊职责。 明清两代,军机处的出现进一步改变了流程。皇帝希望政务机要化,于是在乾清宫旁设立军机房。清晨散朝,高阶官员往往直接进军机处办公,批阅奏折,传递圣旨。纸张与笔墨取代了广场上的仪式,政治更趋于密闭与高效。于是,宫城内部形成了层层过渡:朝堂是表象,军机房才是权力真正的核心。 与中央相比,地方的官员更像是全天候的守门人。知府衙门中,公堂永远对外敞开,案桌堆满文书。下属县令、师爷不断进出,百姓敲锣打鼓前来告状,随时打破夜晚的宁静。地方官的工作没有明确的散朝时刻,公堂和寝室之间只有一墙之隔,职责与生活永远无法割裂。 官员的居住安排不仅关乎生活,更体现秩序。紫禁城四周,尚书和高阶大员环绕而居,确保第一时间进宫;更远的胡同里,中阶官员一旦遇上风雪,必须提前出发。衙署生活则展示另一番景象,地方官既是父母官,又是家中主心骨,每一步行走都穿梭于权力与日常之间。 这一切还带来一个问题:为什么要这么早上朝?答案藏在古人的时间感里。白昼有限,冬日更短,政务却极多。天亮之前上朝,意味着能为处理奏折、传达命令争取更多时间。与此同时,早朝象征权威,提醒官员无论寒暑都须恪守职责。上朝之路不仅是脚步的奔波,更是忠诚的象征。 于是,古代百官的一天分为两个部分:拂晓时分的仪式,散朝后的实际工作。京官回到六部衙门继续批文,武将奔赴校场练兵,军机大臣进入宫廷机要房,地方官在公堂审案接访。每一步都严格受制于制度,生活与工作难以分割。 古代的制度让人感受到一种强烈的节奏感。天未亮便要起身,寒风中疾行,朝堂上肃立。散朝后,长日漫漫,案牍堆积如山。回到宅院时,夜幕已深,第二日又要重复。这样的节奏,既压榨体力,也锤炼忠诚。宫城与宅院、衙门与寝室,共同构成了文武百官的生存图景。 从皇宫到胡同,从衙署到兵营,古代官员的工作与生活像是编织在一张大网之中。没有清晰的界限,只有职责的不断延伸。晨钟暮鼓,宫城大门开合之间,决定了无数人的步伐与命运。上朝不是一场简单的聚会,而是一种制度化的节律,约束着整个帝国的运转。