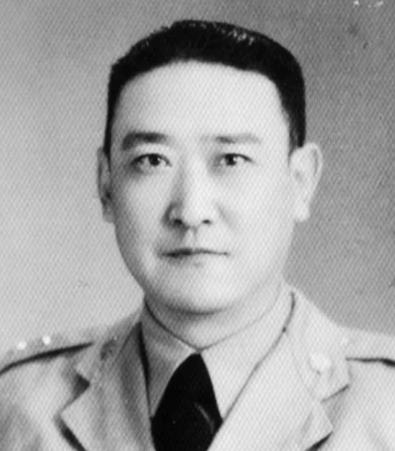

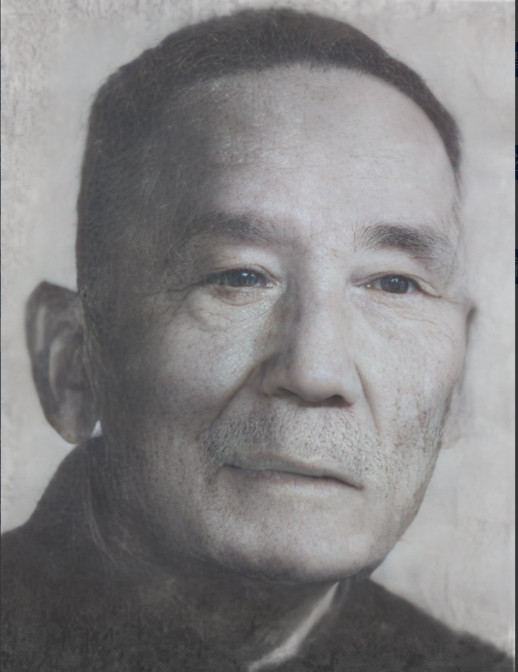

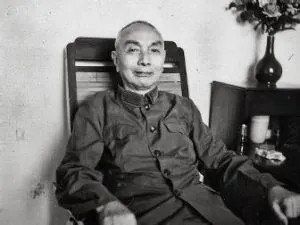

马呈祥拒绝参加新疆和平起义,在出国途中又接到了张治中的挽留电报,马呈祥看完叹了口气,他深知自己在河西打过共产党,自认为积怨太深,所以始终不愿相信我党是发自内心挽留他。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 马呈祥出生在甘肃临夏,那个地方山路崎岖,民族杂居,而他从一开始就注定不会是个普通人,他是马步芳的外甥,早年在西宁上学,后来进入青海的军官教导团,从此走上了军旅道路,战争年代,亲戚关系就是捷径,马步芳手握重兵,把骑兵部队一点点扩充,把信得过的人安插到关键位置,马呈祥正是在这样的背景下,一步步爬升,从排长到团长,再到后来统领马家军嫡系的骑五军。 这支军队可不简单,战马千匹,士兵多是青海本地人,机动性强、作战迅猛,在抗战结束后,国民党整编部队,骑五军变成了整编骑一师,马呈祥依旧是主帅,1945年,这支部队被调往新疆驻防,穿越戈壁、翻山越岭,最终扎营在迪化,这一驻,就是数年。 然而,真正把马呈祥推上风口浪尖的,并不是驻防新疆的命令,而是二十世纪中国大局的骤变,1949年,随着解放军的步伐越过玉门,西北局势急转直下,兰州一役,马步芳主力崩溃,西宁失守,整个西北的国民党政权岌岌可危,此时的新疆,不再是后方,而是最后的堡垒。 陶峙岳身为新疆警备总司令,深知局势早已不可逆,他开始谋求和平转变,希望用一场不流血的方式,为十万官兵和无数百姓换来一条生路,他想要的不只是一次政权更替,而是避免新疆成为战火焦土,然而,马呈祥的态度却异常坚决,他的眼里看不到谈判的可能,因为他心中早已结下一道难解的死结。 1936年到1937年,马呈祥在河西走廊参与了镇压红军西路军的战斗,那一段时间,他带兵冲锋陷阵,亲手下令处决了多名红军将领,鲜血和仇恨像钉子一样,把他钉在了历史的某个角落,他自己也明白,这种事情,不是换个旗号就能抹干净的,正因如此,他对陶峙岳提出的和平方案充满怀疑,甚至不屑,他不相信共产党会放过自己,也不愿接受“投降”的标签。 兰州失守后,陶峙岳加快了和平谈判的节奏,他试图劝说马呈祥、叶成、罗恕人三人放下兵权,以换取安全出境的机会,这场谈判没有喧嚣,只有反复的拉锯和无声的惊心动魄,三人中,马呈祥最为谨慎,他不轻易表态,也不轻率反对,但他心里明白,形势已经不容他再拖,军饷断了,补给紧张,后路尽失,再坚持下去,不是浴血奋战,而是困兽犹斗。 最终他做出了决定,不是起义,也不是抵抗,而是悄然撤离,他将部队交由韩有文管理,自己带着家属和随从,换了黄金、装上骆驼,准备南下出境,那是一支沉默的队伍,没有呐喊,没有军号,只有车轮碾过沙地的声音,走出迪化城那一刻,马呈祥没有回头,只是深深叹了口气。 途中,他接到了张治中从北平发来的电报,那是一封挽留信,言辞恳切,表达了共产党对起义人员的宽容态度,马呈祥看完后,没有回信,也没有停步,他把电报收起,继续出发,他不是不明白电报的含义,而是知道,自己早已不在那个能回头的位置,他在河西的所作所为,早已把桥烧断,他不愿去赌,更不想在不确定的局势中,再次陷入被动。 马呈祥带着队伍穿越南疆,经过戈壁和山口,一路辗转来到巴基斯坦,又到了印度加尔各答,后来又漂泊到埃及,最终在台湾定居,他没有再掌握军权,只在回教协会任职,偶尔参与些事务,几十年过去,他很少提及新疆,也不再谈论过去的战争,对于那个曾经握有重兵、策马西域的将领来说,这样的生活或许寂寞,但却是他自己选择的结果。 与他不同的是,陶峙岳留在了新疆,成为和平起义的核心人物,他带领原国民党部队整编为人民解放军,参与新疆建设,之后又担任新疆生产建设兵团司令,带兵屯垦戍边,把沙漠变成绿洲,多年后,陶峙岳被授予上将军衔,九十岁时正式入党,成为共和国历史中极具代表性的一员,而马呈祥,却在一个陌生的国度里悄然老去,最终病逝异乡,未能再踏上故土。 这两条截然不同的命运线,在1949年的新疆交汇,又迅速分离,一个选择留下,顺应时代,另一个选择离开,远走他乡,他们曾在同一张地图上争执方向,也曾在同一座城中沉默对视,但最终,历史记住了那个在风雪中决定不再战争的人,也记住了那个因过往而无法回头的将军。 马呈祥的选择,不是简单的对错,他有他的理由,有他的顾忌,也有他的执念,他不愿相信自己的过去可以被原谅,也不愿让部下再被历史的车轮碾压,他宁愿失去一切,也不愿冒险一搏。 信息来源:昆仑网《学史"筑基"小故事:陶峙岳、包尔汉与新疆和平解放》