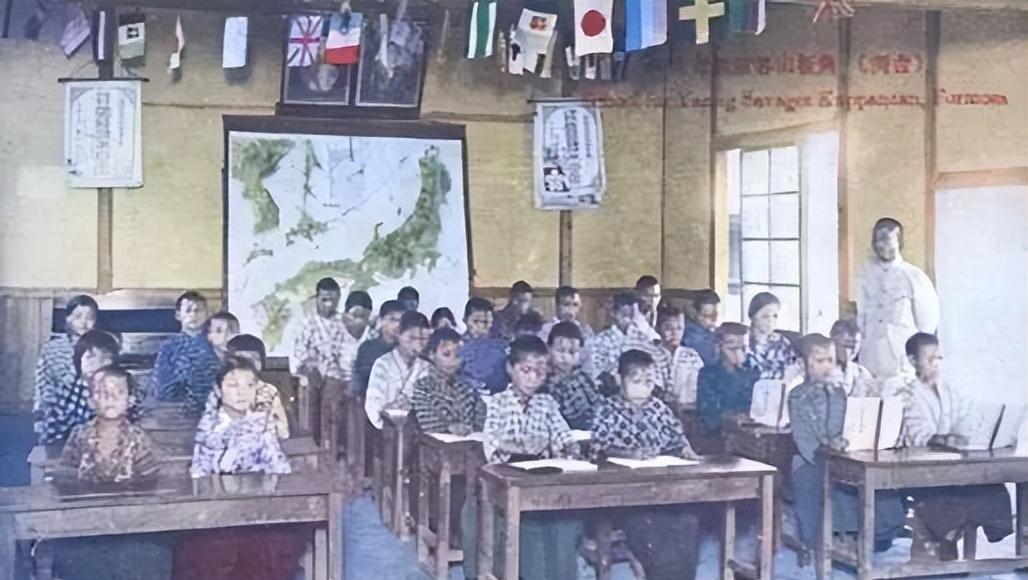

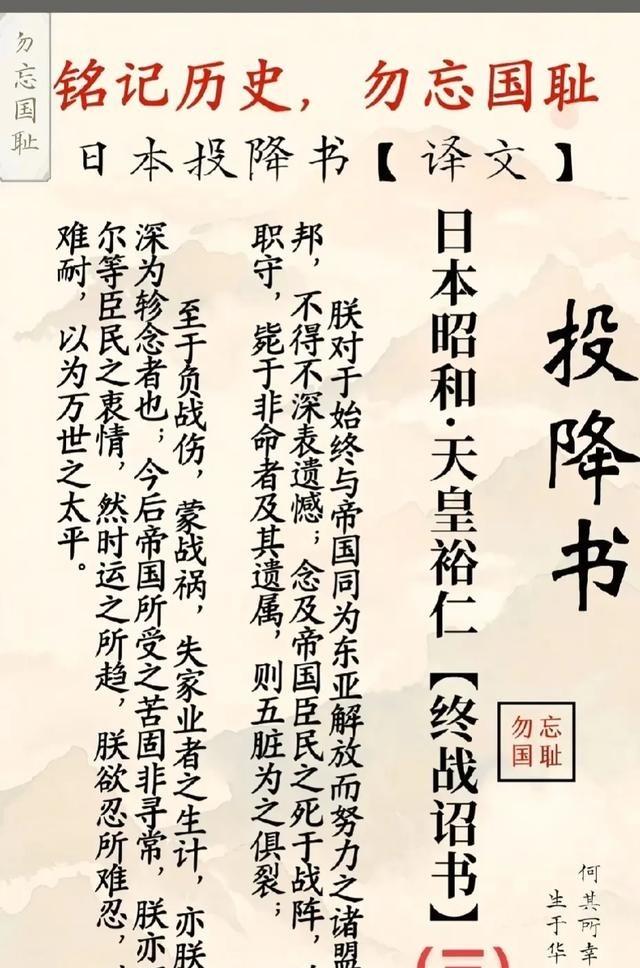

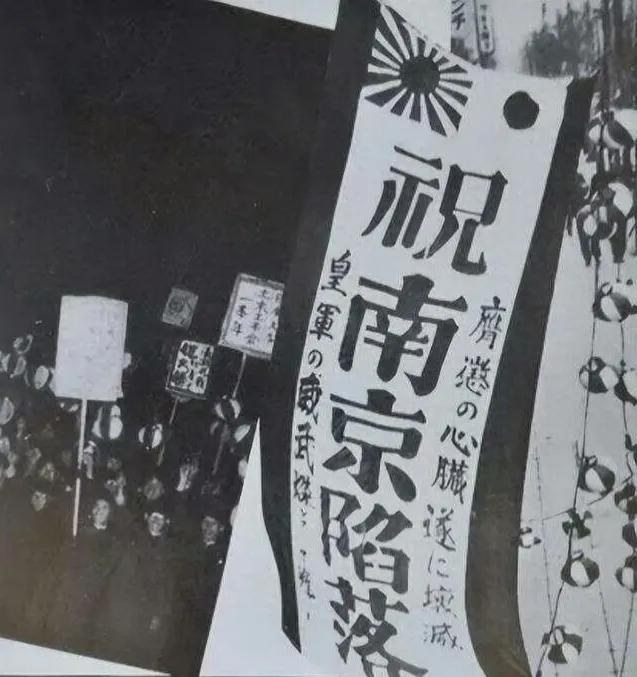

美国院士给日本领导人提建议:想获得中国谅解,就去南京下跪 美国国家科学院院士贾雷德・戴蒙德提出的“日本领导人应赴南京下跪以换取中国谅解”的建议,本质上触及了东亚地区最敏感的历史神经。这个看似极端的提议背后,折射出的是日本与中国乃至整个亚洲之间长达八十余年的历史认知鸿沟,以及国际社会对日本能否真正走出战争阴影的深切担忧。 自二战结束以来,日本在历史问题上的态度始终呈现出令人困惑的矛盾性。一方面,日本政府在1995年“村山谈话”中曾承认对亚洲国家的侵略和殖民统治,并表达反省。 但另一方面,其实际行动却不断背道而驰:从教科书审定中系统性删除或淡化侵略史实,到靖国神社内供奉甲级战犯的牌位屡遭参拜,再到政要公开否认南京大屠杀的存在,日本的历史修正主义倾向愈演愈烈。 这种言行不一的做法,使得中国民众对日本的信任度始终难以提升。根据2025年日本文部科学省审定的新版初中历史教材,超过80%的课本将南京大屠杀称为“南京事件”,并对死亡人数提出质疑,甚至声称“受害人数尚无定论”。这种对历史事实的公然扭曲,直接导致中日关系长期陷入“政冷经热”的困境。 戴蒙德的建议看似激进,实则源于对历史规律的深刻洞察。在他看来,德国能在战后迅速融入欧洲大家庭,正是因为其彻底清算纳粹罪行的勇气。 1970年,西德总理勃兰特在华沙犹太隔离区纪念碑前的一跪,不仅为德国赢得了国际社会的宽恕,更成为人类文明史上勇于承担历史责任的典范。 这种“下跪外交”的本质,是通过极具象征意义的肢体语言,向受害方传递彻底悔改的诚意。相比之下,日本政府数十年来的“口头道歉”缺乏实质内容,既未在法律层面确立对侵略历史的官方定性,也未在教育体系中建立起真实的历史叙事,导致年轻一代对战争罪责的认知严重缺失。 2025年《朝日新闻》的民调显示,58%的日本受访者认为政府“已经充分道歉和赔偿”,仅有29%的人认为“不充分”,这种认知偏差正是长期历史教育缺失的直接后果。 日本在历史问题上的顽固态度,与其国内政治生态的右倾化密不可分。自20世纪90年代以来,随着保守政党长期执政,日本社会对军国主义历史的反思逐渐被边缘化。 右翼势力通过控制教科书编写、主导媒体舆论等手段,系统性地构建起“受害者叙事”,将日本描绘成二战的最大受害者,而非加害者。这种扭曲的历史观在年轻一代中尤为明显:日本小学历史教材中,关于广岛、长崎核爆的内容占据数十页篇幅,而对南京大屠杀、731部队等罪行的描述却几乎空白。 更值得警惕的是,日本自卫队高层近年来频繁参拜靖国神社,2025年曝光的海上自卫队165名干部集体参拜事件,以及前将官出任靖国神社宫司的举动,标志着军国主义思想已渗透到日本军事体系的核心。这种政治生态的演变,使得任何试图正视历史的声音都被视为“自虐史观”,从而形成难以突破的认知闭环。 从国际关系视角看,日本的历史问题早已超越双边范畴,成为影响亚太安全格局的关键变量。美国在战后对日本的“选择性清算”政策,客观上助长了日本历史修正主义的滋生。 为了构建冷战对抗的前沿堡垒,美国不仅豁免了天皇的战争责任,还默许日本保留大量旧官僚体系,导致军国主义思想根基未被彻底铲除。这种历史包袱使得日本在充当美国“印太战略”棋子的同时,始终无法摆脱历史负罪感的纠缠。 2025年美国国防部长赫格塞思在硫磺岛纪念活动上宣称“美日士兵的勇敢精神永垂不朽”,将当年的敌对双方粉饰成“共同英雄”,这种对历史的公然篡改,不仅暴露了美国为地缘利益牺牲历史正义的短视,也进一步刺激了中国等受害国的敏感神经。 对于中国而言,历史问题始终是中日关系不可逾越的底线。中国政府多次强调,日本必须以实际行动证明其反省诚意,而非仅仅停留在口头表态。 这种实际行动至少应包括三个层面:一是彻底修改现行历史教科书,将侵略史实完整准确地纳入教育体系;二是立法禁止公职人员参拜靖国神社,并将战犯牌位移出该场所;三是建立国家赔偿机制,对战争受害者进行法律层面的补偿。 然而,日本近年来的动向却令人失望:2025年通过的《国家安全保障战略》将中国列为“最大战略挑战”,并计划发展“对敌基地攻击能力”,这种一边扩军备战、一边回避历史责任的做法,使得中日关系的改善空间进一步压缩。 国际社会对日本的期待同样清晰而坚定。亚洲国家普遍认为,日本若想真正融入地区合作,必须首先跨越历史这道坎。韩国、菲律宾等曾遭受日本侵略的国家,近年来多次在联合国等场合联合谴责日本的历史修正主义行为。 2025年联合国人权理事会通过的决议中,特别敦促日本“采取切实措施纠正历史教育中的偏差”。即便是美国,其国内舆论也开始对日本的历史态度提出质疑。

背影匆匆

军国主义不除 靖国神厕不拆 谁来跪下都没用