埴轮书话[超话] 坊墙制城市规划的历史背景

(以下引自 妹尾达彦《隋唐长安与东亚比较都城史》)

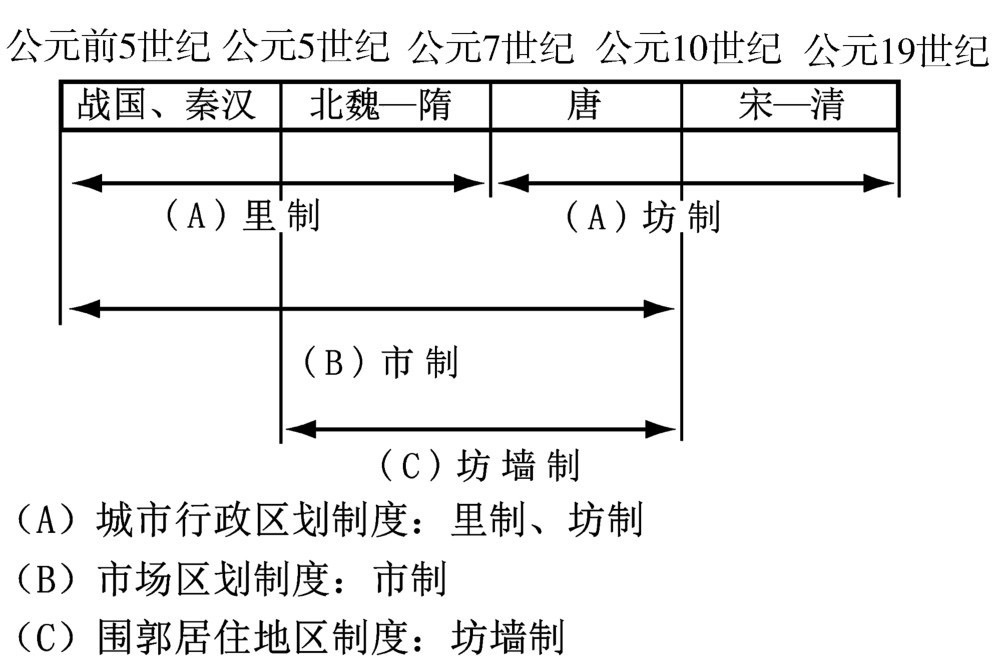

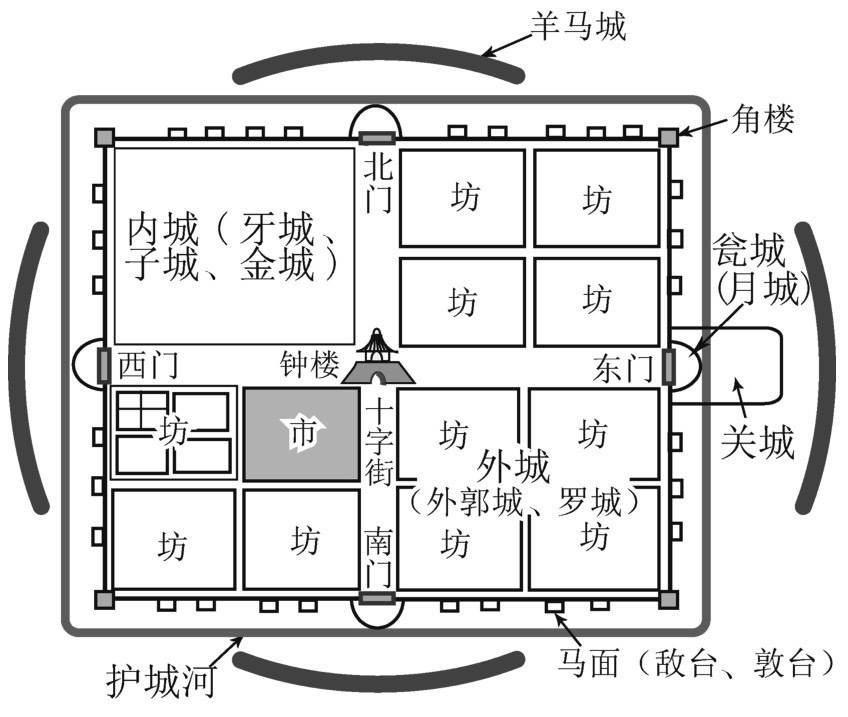

里制与坊制一般为方格状街区分割形态。我们可以根据D. Stanislawski与矢守一彦的整理,来重新总结古今中外广泛存在的方格状街区分割的特征:即方格状街区分割可以采用最简单的测量器具与技术进行布局;便于土地的分配与拥有,及租税的征收;利于军事上、政治上的统治;可在不用变更城市规划基本模式的同时逐步向外扩展;具有使方形建筑集缩在最小空间中的长处。

除上述诸点外,在有限的高密度空间中能有效地创造出居民的居住布局,也是方格状街区分割的重要特点。方格状街区分割可均等地排列一个个独立的居民区方块,因此它孕育了空间上的分地区居住。方格状街区分割的城市,能在有限的城市空间中隔出一条道路,使具有不同生活习俗的居民区得以共存,19世纪初按此城市规划建造出的现代纽约便是一个典型。在不同人种、出生地、阶层、身份、职业的居民集聚城市的规划中多采用方格状街区分割,这是被当时的人认可的。也就是说,方格状街区分割不是自然产生的街区,其特点在于是人为建造的,是规划城市(尤其是军事殖民城市)特有的规划方式。矢守一彦称:“方格状街区分割既便于丈量,又能符合中央集权统治的要求,它是在一种意志下,起初作为‘organic whole’成立的。它不可能是由各个建筑物恣意部局,而是有意综合产生的 。”

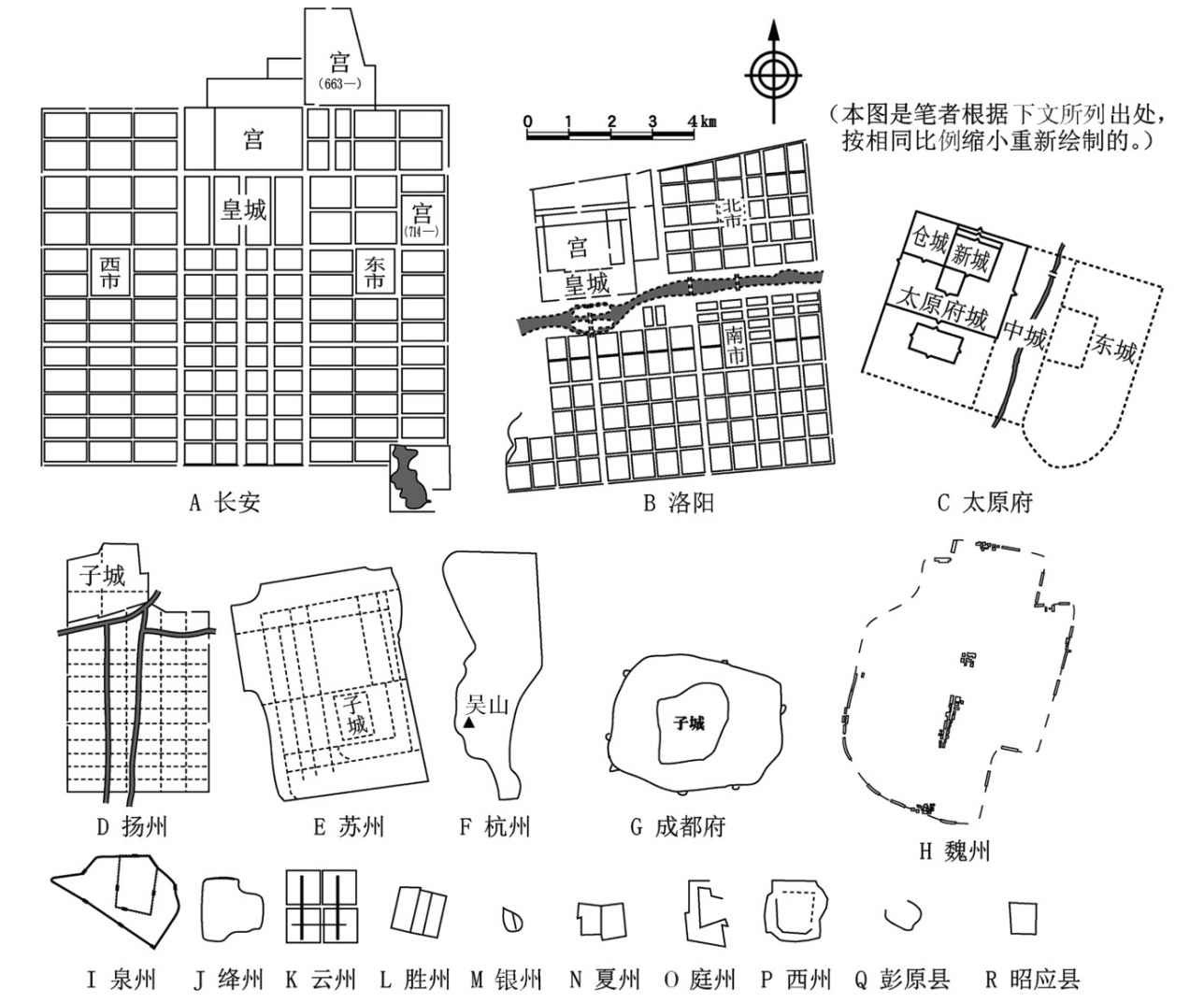

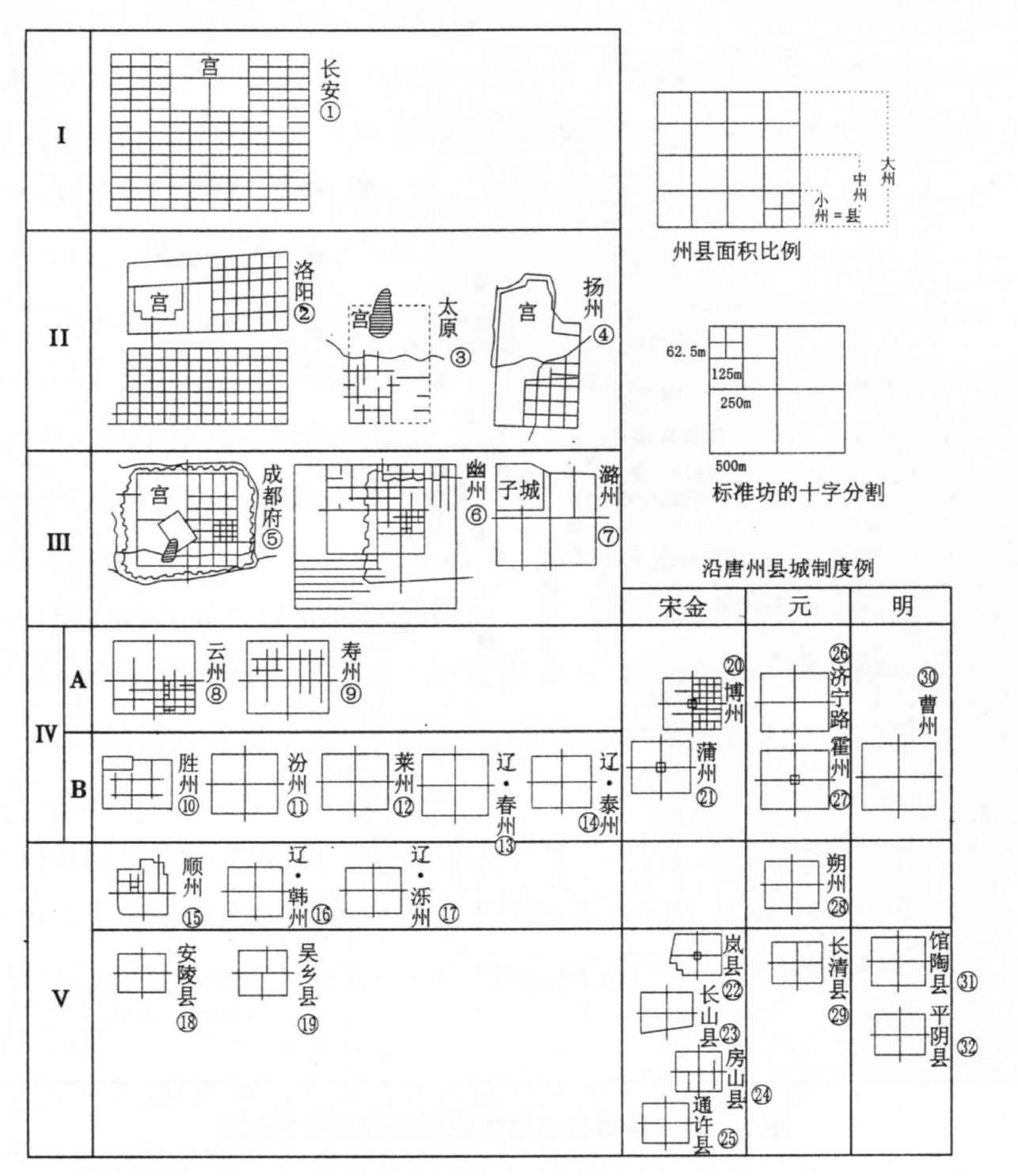

回顾方格状街区分割的历史,因古希腊、罗马帝国的领土扩张而导致大量殖民城市建设,推广了希腊、罗马的方格状街区分割(Greek grid, Roman grid, Latin grid),在中世东德边境殖民城市与南北美大陆殖民城市,都建造了很多方格状街区分割城市。从此事实中可归纳出:迁移居民(以军人为主的较多)在新的统治地新建城市时,形成了方格状街区分割城市 。以近代日本为例,属于北海道开拓基地的札幌是最为著名的。参看以上诸例,可以说从建造北魏平城外郭城,到隋唐长安、洛阳城国都,采用方格状街区分割的主要原因都在于由移居者(从蒙古高原移居到华北平原的鲜卑族拓跋部及其后裔)在新的统治地建造新的规划性城市 。

应注意的是,一般方格状街区分割与城市周边的方格状耕地密切相关,较多形成了贯穿城市内部与外部的方形土地区划。方格状街区分割与方格状耕地分割都是利用新开拓的人工土地而建的,两者有共同之处。因此,中国的均田制与日本古代的条里制都是方格状耕地分割,并与方格状街区分割的坊墙制相同,这可以一并理解为是对新开拓的土地的利用 。北朝、隋唐时期,作为计划性利用土地的理论依据,再三利用《周礼》,这与按规划建国都并拥有广阔的开垦地与荒地的华北当时的开垦状况不是没有关系的。

但是对于建筑于北魏国都的坊墙制经隋唐普及至州县城的过程,包括是否向州县城普及了坊墙制这一点,依然丝毫不清晰。由于方格状街区分割是规划性城市特有的规划方式,无法想象将以前地方城市的内部改造为方格状街区分割。大概唐代州县城的坊墙制除了一部分规划性城市外,其他都是不规则的街容,很难认为在华南会普及区划为“坊”的坊墙。

可以说,方格状街区分割的坊制只有在大规模规划性城市国都中,才能最明显地体现出来。但是方格状街区分割的城市,基本上是新开拓地的建筑方案。与罗马帝国建造殖民城市相同,古代方格街区分割的里制也是顺应秦汉帝国统治空间的扩张需要而实施于边疆地区的。

如上所见,方格状街区分割本身普遍存在于古今中外。但方格空间的意义与象征性,因文化或历史而有所不同。在中国存在的根据是宇宙论将方形空间神圣化的传统,即《周礼》中的理想城市规划、阴阳五行说、天圆地方的概念及天文思想等。特别是在被神圣化的隋大兴城(唐长安城)的建筑空间里,城内的建筑到处象征性地附加了这种古典理念。自“永嘉之乱”(311)后,历经二百七十年,体现出了重新统一中国的政权之正统化。