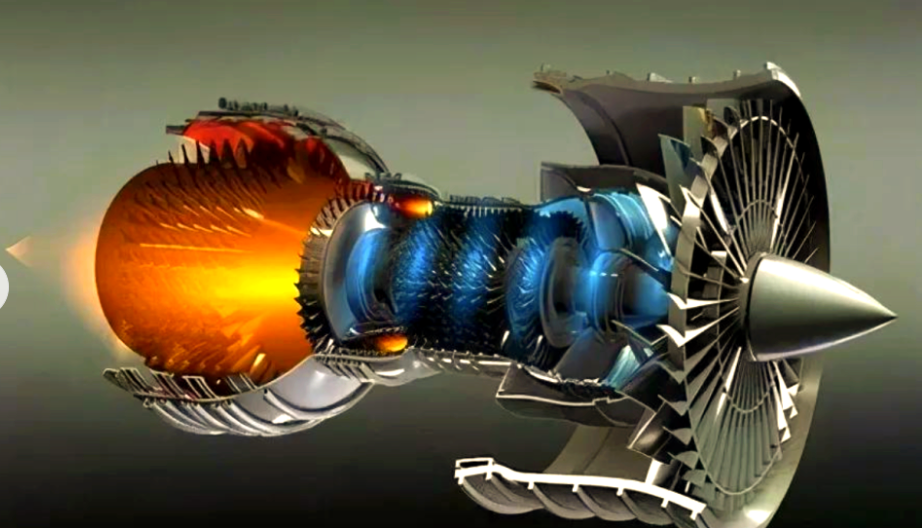

假如图 - 160 对华敞开供应,轰 - 20 的 “等待” 还有必要吗?中国用三十年自研路说 “不”。 自上世纪90年代起,俄罗斯对中国求购图-160战略轰炸机的态度始终如钢铁般坚硬。从1995年中乌谈判被美俄联手搅黄,到2025年俄罗斯重启生产线却坚持“绝不外传”核心技术。 三十多年来,中国始终未能获得这款苏联时代的“空中核堡垒”。然而当俄罗斯还在为图-160的维护成本焦头烂额时,中国某试飞基地的轰-20已悄然完成首飞,用自主创新改写了战略轰炸机的竞争格局。 1995年,乌克兰继承的19架图-160成为国际军贸市场的焦点。中国代表团带着诚意赴乌谈判,提出“技术转让加整机交付”的合作模式,眼看就要达成协议,却遭遇美俄联合施压。 美国以15亿美元经济援助为诱饵,要求乌克兰销毁所有图-160;俄罗斯则以能源债务抵消为筹码,迫使乌克兰移交8架。最终,11架图-160被拆解为废铁,中国的“白天鹅”梦碎。 即便到了2025年,俄罗斯喀山飞机制造厂每年仅能量产1-2架图-160M2,却仍将其视为“国之重器”,拒绝向任何国家出售。俄空天军前司令波波夫曾直言:“发动机图纸比黄金更珍贵,绝不允许外流。” 这种警惕,甚至延伸到中俄联合研制CR929客机时,俄方仍拒绝共享大涵道比涡扇发动机技术。图-160的技术辉煌停留在上世纪80年代。 其2.05马赫的超音速能力,在现代防空体系面前已难以为继。乌克兰冲突中,俄军图-95轰炸机频繁遭无人机群袭扰,而图-160虽速度更快,却无法突破由雷达、导弹、无人机组成的多层防御网。 更致命的是,其维护成本堪称“吞金巨兽”:每飞行小时耗费3万美元,发动机大修需10家企业协作18个月,关键部件还需从多国调货。 印度曾计划租借图-160,最终因维护复杂度过高而放弃。 反观轰-20,采用飞翼布局和全频谱隐身技术,雷达反射面积仅0.001平方米,相当于一只麻雀的大小。其机身掺入稀土元素的纳米吸波涂层,可在零下40℃极端环境下保持隐身性能;S型进气道设计遮蔽发动机叶片,进一步降低雷达回波。 这种隐身能力远超美国B-2,甚至让关岛的TPY-4反隐身雷达“视而不见”。 轰-20的颠覆性不止于隐身。其搭载的量子雷达与AI战术链,可实时指挥20架以上攻击-11无人机,形成“有人机+无人机”协同作战体系。 例如轰-20可在8000公里外投放无人机群,这些“忠诚僚机”既能执行侦察、干扰任务,也能携带弹药实施自杀式攻击,极大分散敌方防御火力。 这种战术在2025年美军太平洋司令部的兵棋推演中,使轰-20突破关岛防空圈的成功率高达91%,而B-21仅为37%。 在打击能力上,轰-20的15吨载弹量看似低于图-160的40吨,但胜在精确制导。其机腹旋转式弹舱可携带6枚鹰击-21高超音速导弹,射程超过2000公里,能在航母战斗群防御圈外实施“斩首打击”。 若搭载长剑-20核巡航导弹,12枚齐射足以将关岛基地夷为平地。从经济角度看,购买图-160是一笔“赔本买卖”。单架图-160造价约10亿美元,维护成本更是无底洞。 俄罗斯为升级12架图-160M2,已投入超80亿美元,却因产能不足,2027年交付10架的目标恐难实现。 相比之下轰-20国产化率超过90%,采用脉动生产线后,单架成本可控制在8-10亿美元,仅为B-2的六分之一。 更重要的是,中国无需依赖俄方技术支持,可自主升级航电、发动机等核心系统,避免了“卡脖子”风险。 歼-20量产成本从早期的1.5亿美元降至1亿美元,运-20通过技术复用,单价仅为C-17的三分之二。 轰-20同样受益于中国制造业的全产业链优势,其涡扇-15发动机、有源相控阵雷达等关键部件,均实现了完全国产化。 轰-20的出现,标志着中国在战略轰炸机领域实现了从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的跨越。当美国B-21仍在测试阶段、俄罗斯PAK-DA陷入技术困境时,轰-20已进入量产倒计时。 轰-20首飞后,中国空军计划到2035年装备50架,形成覆盖亚太、威慑全球的战略打击能力。这种能力的提升,直接改变了地缘政治博弈的天平。 此前中国外交部在回应印度可能引进图-160的传闻时,虽未直接点名,却强调“维护地区和平稳定”的重要性。 这背后是轰-20赋予的战略自信:即便印度获得图-160,其2.05马赫的速度和40吨载弹量,在轰-20的隐身突防和智能协同面前,也难以形成实质威胁。 从1995年错失图-160,到2025年轰-20首飞,中国用三十年时间走完了战略轰炸机的自主研发之路。这段历程证明,核心技术买不来、求不来,唯有靠自主创新才能掌握主动权。 师杨伟所言:“别人有的,我们要有;别人没有的,我们也要有。”