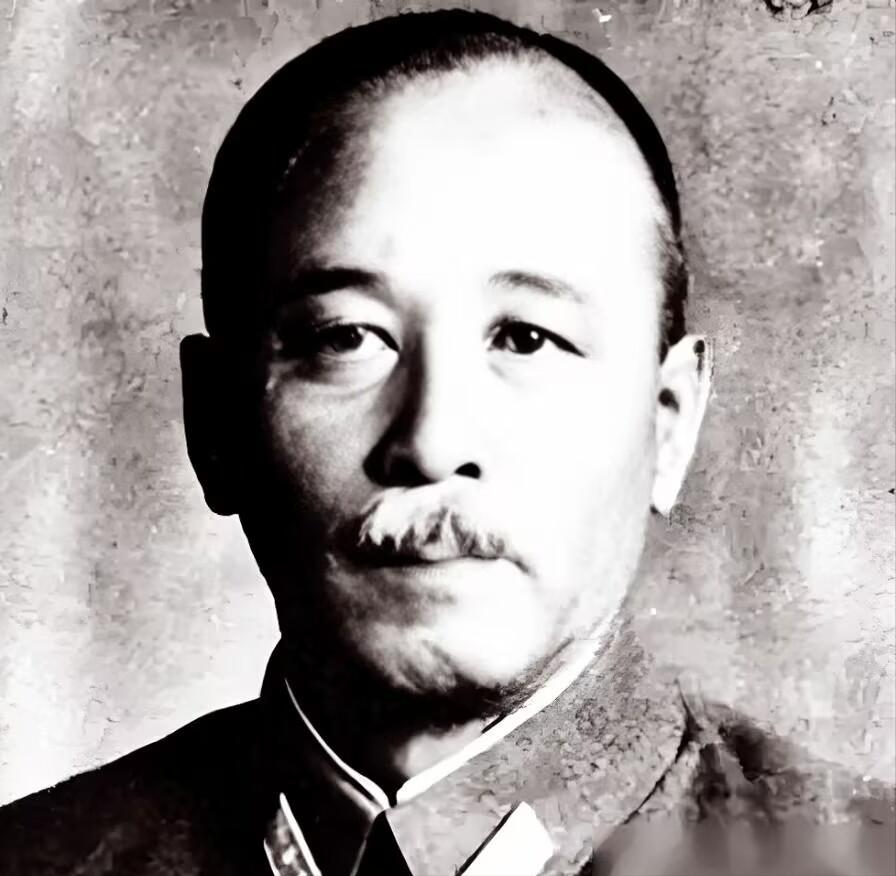

郭景云有多能打?800人硬刚日军一个联队,战损比刷新抗战纪录! 1940年,郭景云蹲在河堤的土坡后面,手里攥着一把磨得发亮的驳壳枪,听着对岸日军的炮弹呼啸着砸过来,震得脚下的土地直打颤。 他身边的302团战士们,加起来也就800来号人,不少人身上还带着绥西战役留下的伤,可对面黑压压压过来的,是日军第26师团的一个满编联队,光鬼子就有3000多,还带着炮队和装甲车。 谁都没想到,就是这场看起来必输无疑的阻击战,最后竟打出了抗战史上少有的狠仗,日军丢下300多具尸体撤了,而郭景云这边,算上轻重伤员,一共才伤亡40多人。 要说郭景云这人,在国民党的部队里算不上名气最大的,但论敢打硬仗,他认第二,估计没几个敢认第一。 早在1937年南口战役时,他还是个营长,那会儿部队装备差,步枪都凑不齐,面对日军的飞机大炮,他愣是带着全营在阵地上守了三天三夜。 有次日军突破防线,他抄起身边一个战士的大刀,光着膀子就冲了上去,一刀劈翻了带头的鬼子军官,身后的士兵见营长这么拼命,也跟着嗷嗷叫着冲上去,硬是把阵地夺了回来。 战后有人说他是“猛张飞”,劝他打仗别这么玩命,他听了嘿嘿一笑:“对付鬼子,你不玩命,命就成他们的了。”但郭景云能打,不光是靠一股子猛劲,脑子也转得快。 就说这次乌加河阻击战,他接到的命令是守住河桥,切断日军增援五原的路。可他到了河边一看,心里就有了主意,这乌加河看着不宽,但春天化冻后河水又浑又急,日军的装甲车根本过不去,只能靠那座木桥。 他没把人都堆在桥头上硬碰硬,而是把800人拆成了好几股。 主力藏在河堤后面的土窑和芦苇荡里,专等鬼子过桥,派了一个连去上游几里地的浅滩,假装要偷袭,吸引鬼子的注意力。还有几十个枪法准的,被他派到河对岸的柳树林里,藏在树杈上当“冷枪”。 战斗打响的头天早上,日军的先头部队刚踏上木桥,河堤后面的机枪就响了。郭景云特意让人把几挺重机枪架在土坡的反斜面上,子弹从鬼子的脚底下扫过去,打得他们人仰马翻。 桥上的鬼子想退,后面的又一个劲往前挤,乱成一团。这时候,河对岸柳树林里的冷枪也开始发威,专打鬼子的军官和机枪手,没一会儿,桥上就躺满了尸体,剩下的鬼子嗷嗷叫着往回跑。 可日军毕竟人多,缓过劲来就开始用大炮轰。炮弹像雨点似的砸在河堤上,泥土和芦苇被炸得满天飞。郭景云蹲在一个土窑里,耳朵震得嗡嗡响,却死死盯着对岸的炮阵地。 他发现鬼子的炮每次打完一轮,都要停几分钟换炮弹,就趁着这个空当,让人把迫击炮抬到河堤后面,照着炮阵地的方向打了几发。虽说准头不怎么样,却把鬼子的炮兵吓了一跳,炮击的节奏全乱了。 最惊险的是第二天傍晚,日军偷偷派了一个中队从上游浅滩摸过来,想绕到后面偷袭。 可他们刚踩进水里,就被郭景云派去的那个连发现了。那连人也机灵,不跟鬼子在水里拼,而是往岸上退,边退边打,把鬼子引到一片烂泥塘里。 等鬼子陷在泥里动弹不得,郭景云带着预备队从旁边的沙丘后面冲出来,一顿手榴弹下去,那支中队几乎全军覆没。这场仗打了三天三夜,郭景云就三天三夜没合眼。 有参谋劝他回后面歇会儿,他梗着脖子说:“弟兄们在前面流血,我睡得着吗?”实在困得不行了,就掏出怀里的旱烟袋,卷根烟叼在嘴里,靠在土墙上眯一会儿,炮声一响立马惊醒。 战士们见团长这样,也都卯着一股劲,有的把绑腿解下来缠在枪托上防滑,有的把剩下的子弹仔细地排好,就等着鬼子再来。 其实郭景云心里清楚,这场仗能打赢,不光是自己这边打得狠,还多亏了傅作义的整体布置。 早在开战前,傅作义就让人炸开了乌加河的堤坝,让河水漫出来形成一片沼泽,日军的装甲车和重炮根本开不过来,只能靠步兵冲锋。而郭景云要做的,就是在这片沼泽前面,给鬼子扎上一道刺。 他后来跟人说:“打仗就像下棋,光靠一个子儿厉害不行,得整盘棋都活起来。”不过要说最让人佩服的,还是他那股子“算计”劲儿。 当时部队弹药不多,他就规定,步枪要等鬼子走到50米以内再打,机枪每次扫射不能超过三秒钟,手榴弹要等听到鬼子的脚步声再扔。 就靠这点弹药,他们硬是把鬼子的八次冲锋全挡了回去。乌加河这一仗打完,郭景云的302团成了35军的“钢刀团”,他本人也升了少将师长。 但他没飘,照样跟士兵们一起吃粗粮,一起挖战壕。 有次视察阵地,看到一个伤兵没绷带,他二话不说把自己肩上的绷带解下来递过去,吓得警卫员赶紧拦:“师长,您的伤还没好呢!”他瞪了一眼:“我这点伤算啥,弟兄们流的血比我多!” 后来有人把这场仗的伤亡比例算出来,说创下了抗战纪录,不少人来采访他,问他当时怕不怕。郭景云总是摆摆手:“怕?咋不怕!但一想到身后就是五原,就是老百姓,怕也得往前冲。”