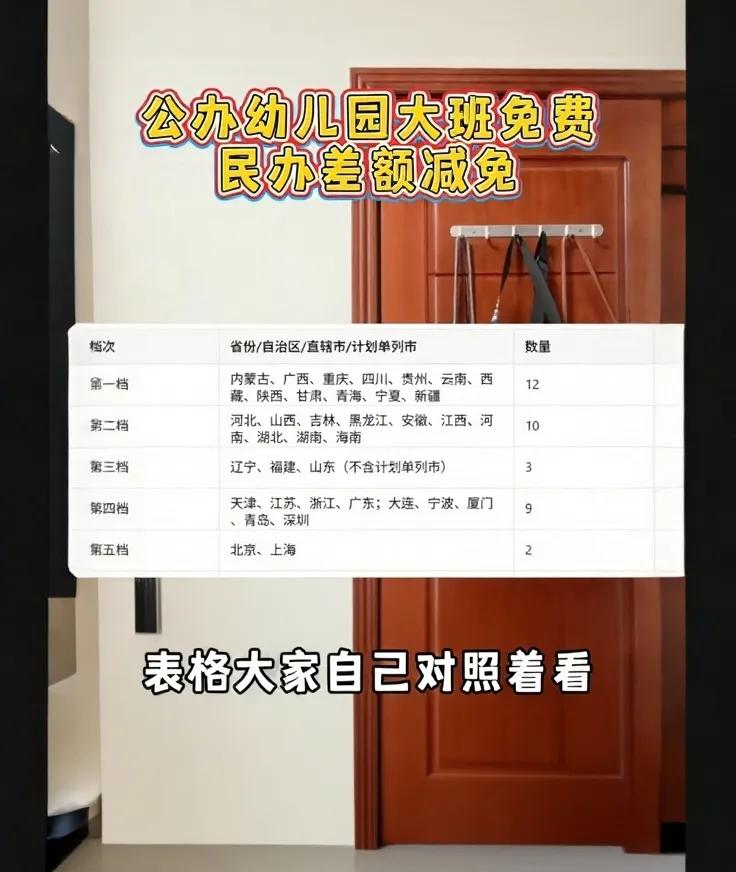

[中国赞]“刚把娃送进小学的家长,现在集体哭晕在厕所!”为啥?因为9月开始幼儿园大班免费啊!早一年上学,学费白交好几千! (信源:东南网——幼儿园免费了?网传的这份名单,是怎么回事?) “幼儿园大班即将免费”的消息在家庭微信群中引发热议。家长们立刻算起经济账,在广州示范园一年能省一万多,在安徽一级园也能省五千。钱还没到手,群里就已沸腾,有人叹息“生早了”,有人庆幸“赶上了”,甚至没孩子的朋友也来打趣,问下一步是不是生娃送房。 省下的,确实是真金白银。对许多双职工家庭来说,这项政策也像一剂喘息的良药。过去,孩子一到入园年龄,夫妻俩就要面临谁牺牲事业回家带娃的争吵,或是不得不把远方的老人接到身边支援。 如今,政策削掉了一层入园门槛,至少缓解了部分家庭的燃眉之急。这份免费大礼,更像一张通往“养得轻”的入场券。 但是这只是暂时缓解了压力,并没有彻底的解决问题。它解决的只是表面的,而深层的问题却还是摆在人们面前的一把大刀。 它传递的信号很明确:过去城市用高薪和户口抢人才,如今,橄榄枝开始直接伸向人才的孩子。这仿佛是一种温暖的承诺——留下来,不仅是你,你的下一代也会被温柔以待。 毕竟,商场、高铁和电影院都是为十几亿人建的,每少一个人,灯光就会暗淡一分。年轻人犹豫生娃,怕的不是孩子本身,而是怕自己“一生就掉队”。这枚政策信号弹,就像国家在隔空喊话:你只管生,后端的基建我来补。 可是,这顿看似美味的“免费午餐”,真的能解决所有问题吗?或者说,它触及到了养育焦虑的核心了吗? 现实很快给出了答案。政策虽好,蛋糕却不是人人都能分到。首先,这份福利主要面向公立幼儿园,私立园并不在此列。而要拿到公立园的入场券,门槛依然不低。在许多城市,本地户口或房产是硬通货,一些热门园所甚至还得靠摇号决定名额。 这意味着,为了那份“免费”,家长们可能要付出更多的隐性成本——提前搜集信息,为排队抢位而彻夜不眠。于是,户口本、房产证和疫苗本成了必备的三件套,时刻刷新报名系统也成了家长的必修课。 比资格焦虑更深层的,是养育过程中那份挥之不去的孤独感。政策能报销保教费,却报销不了凌晨两点冲奶粉的崩溃;它能减免学费,却抚平不了夫妻轮流找借口请假去开家长会的尴尬。 有位妈妈的留言一针见血:“给我家楼下开个普惠托儿所,远比一百公里外的免费幼儿园更管用。”大家怕的从来不是贵,而是筋疲力尽时,发现只有自己在硬扛。 钱可以计算,但精力与情感的透支却无法量化。当育儿变成一场“创业式”的单打独斗,再多的学费减免,也难以填补父母内心的黑洞。 由此可见,免费政策推开的仅仅是第一扇门。要真正让年轻人敢生、愿养,需要的绝不是“国家请客”的单一动作,而是一场由整个社会共同参与的系统性变革。 比如,能不能实现“托幼一体化”,让幼儿园与小学的课程平滑过渡,消除升学焦虑?能不能在每个社区配建普惠性托管中心,彻底解决“三点半难题”? 更重要的是,育儿的责任需要从“家庭私事”上升为“社会公事”。这意味着,父亲的育儿假需要堂堂正正地写进劳动法并确保执行,让爸爸们能理直气壮地参与育儿,而不是看公司人事的脸色。 这也意味着,企业里可以有小而温馨的亲子间,地铁里有能稳妥停放婴儿车的区域,社区里有共享的育儿设施。 当生养孩子不再是一个家庭的孤军奋战,而是能得到整条街的叔叔阿姨搭把手的温暖事业时,年轻人才会相信,这不是一场收割韭菜的陷阱,而是一次共攒未来的投资。 说到底,孩子从来不是谁家的私产,他们是这座城市明天的未来。政策已经把门推开了一条缝,但门外的路灯是否明亮,取决于企业、社区乃至每一个路人是否愿意伸出援手。这扇门已经微微敞开,我们作为一个完整的社会,真的准备好一起迈过去了吗?