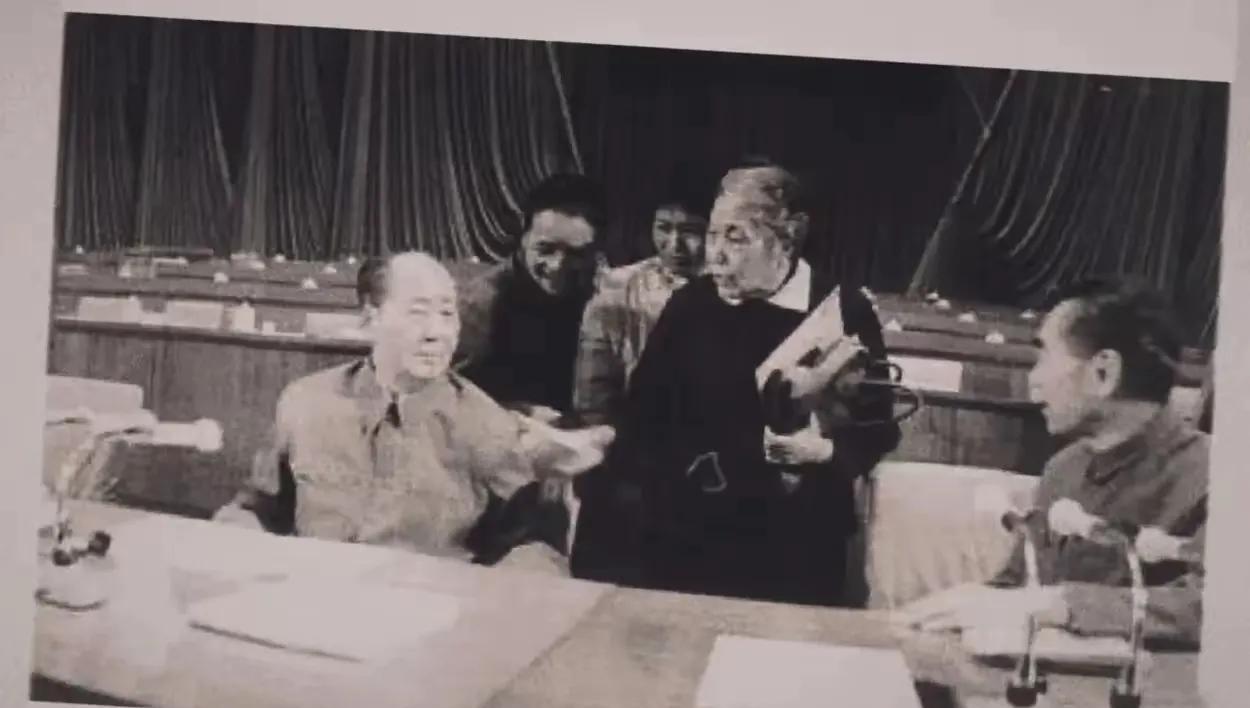

1972年,此人骨灰抵京时,周恩来冒雨迎接,含泪道:“正要重用他的时候,他却过早地走了。”毛泽东更是黯然神伤:“再也见不到他了!” 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1972年,北京的天空被阴雨笼罩,寒意未褪,在西郊机场,一架专机缓缓降落,停机坪上站着一位身影略显佝偻的老人,深灰呢大衣被冷雨浸湿,他的目光沉沉,神情凝重,这位老人正是周恩来总理。 他站在雨中,只为亲自迎接一位故人的归来,当覆盖着党旗的骨灰盒被从机舱中小心抬出,周恩来颤抖地接过盒子,久久未语,泪水与雨水一同滑落。 骨灰盒的主人是张国华,一位终生奉献给祖国边疆的开国中将,此时此刻,国家刚刚准备重新启用他,而命运却已将他从人间带走。 张国华生于江西永新县,出身贫寒农家,1921年,他投身革命队伍,从井冈山斗争到长征战火,他一路征战,从红小鬼成长为红军干部。 新中国成立前夕,他已是十八军军长,参与了解放西南的最后战役,1950年,中央决定进军西藏,张国华临危受命,成为西藏和平解放的重要执行者。 那年初春,张国华率部在四川集结时,部队原计划留驻川南,却临时接令西进西藏。面对生活环境的骤变,不少士兵情绪动荡,张国华深知任务艰巨,亲自组织动员,讲明西藏的重要意义与解放责任。 他深夜赶回营区,得知年幼的女儿突发高原肺炎送医,他压下内心悲痛,完成军事部署后才赶至医院,最终只能面对空床与泪流满面的妻子,女儿的离世成了他内心永远的痛,但他没有迟疑半步,依然带队踏上征途。 进藏途中环境恶劣,缺氧严寒与交通阻隔令许多人寸步难行,张国华带领部队一边行军,一边修筑道路,数千公里冰雪天路在极端条件下逐步开通。 昌都战役中,他采用包围和切断补给的策略,用最小代价取得决定性胜利,战后他并未居功,而是将部队调往河谷低地,带头开荒务农,解决驻藏部队的生计问题,他一再强调,民族地区的工作不能靠强制与命令,而应通过理解与信任赢得民心。 他主持建设的“八一农场”成为西藏地区第一个稳定自给的军属农场,他要求军队严格执行纪律,不打扰百姓生活,遇寺庙绕行、不捕藏民视为神灵的鱼类,他在拉萨学习藏语,频繁走访牧民,与当地群众逐渐建立起深厚感情。 1962年中印边境局势紧张,中央决定实施自卫反击,张国华再度被点将,他研究地形气候与敌情部署,制定出高原突击战术。 作战期间,他带病上阵,多次深入一线,最终指挥部队在瓦弄一线取得胜利,收复大面积领土,战后他荣誉加身,却始终坚持简朴作风,继续留在高原工作,他身体逐渐被重负拖垮,但从未主动请辞。 1971年调任成都军区司令后,他仍坚持亲赴西藏交接,处理边防与民生事宜,期间身体状况持续恶化。 1972年2月,他在会议中突发心梗,经抢救无效,不幸逝世,噩耗传至北京,周恩来立即做出安排,指示妥善处理后事,并亲自批准将其骨灰送往首都安葬。 毛主席闻讯沉默良久,他始终未能释怀张国华的早逝,张国华逝世后,西藏民众自发举行悼念仪式,许多老百姓为他点灯祈福。 数十年后,他主持修建的康藏公路成为雪域高原与内地连接的命脉,每年运输量早已过千万吨,他推动创办的西藏民族学院也培养了无数栋梁之才,他的一生,如同他最初的誓言那样,注定与国家命运紧紧相连,直到最后一刻。 在那个阴冷的三月,周恩来总理迎着雨水迎回故人,而在更高远的地方,张国华的名字早已融入雪山与戈壁,和那些曾为理想牺牲的英魂一同,继续守望这片他用生命守护过的土地。