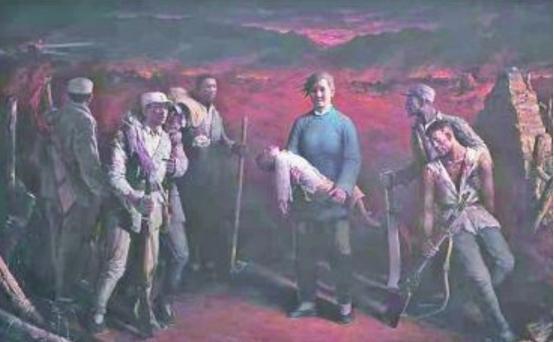

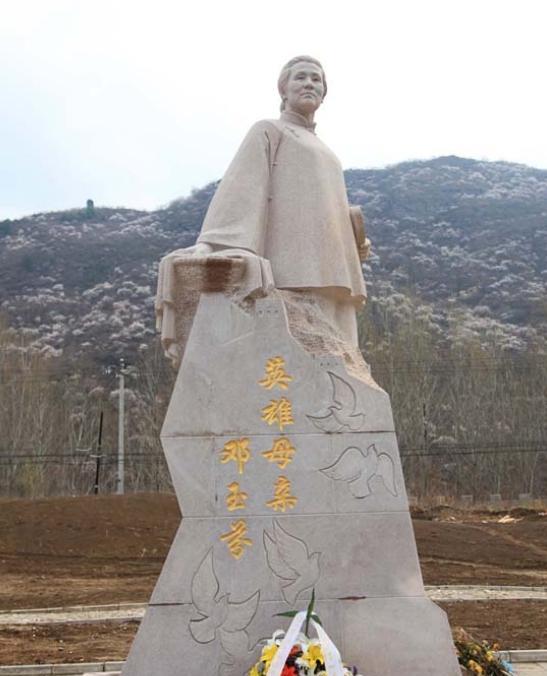

1944年,一个寡母的4个儿子都在战场上牺牲了。她把一团棉花塞进最后一个儿子嘴里,然后用力搂住胸膛,紧紧的捂住嘴巴,直到把儿子捂死后,她才放松下来。她没有后悔,反而高兴地说:“再让我选择一次,我还会这样做! 1944年腊月,密云县云蒙山深处,鸽子洞里挤着二十多个逃难的乡亲,寒风从石缝钻进来,像刀子一样刮在脸上。邓玉芬紧紧搂着发烧的小七,孩子烧得滚烫,哭声在洞里回荡,刺得人心慌。她咬紧牙,从破棉袄里扯出一团棉花,塞进孩子嘴里,双手死死捂住,直到哭声停了,孩子的脸渐渐发紫。她抬起头,眼神坚韧,对着身旁吓得发抖的大娘低声说:“我得保住大家。”洞外,日伪军的皮靴踩雪声越来越近……这究竟是怎样一个母亲,竟亲手结束了自己孩子的生命? 那年冬天,云蒙山的风冷得像能把骨头冻裂。邓玉芬,53岁,佝偻的背影在雪地里拖出一道长长的痕迹。她不是第一次面对这样的绝境,但这一次,她的怀里没了孩子的温度。1944年的密云,早已被日军划为“无人区”,村庄被烧,粮食被抢,乡亲们只能躲进山洞,靠野菜和雪水苟活。邓玉芬的家,曾经是张家坟村里最热闹的——丈夫任宗武,七个儿子,热腾腾的十一口人。可如今,家徒四壁,亲人一个个离去,只剩她和满山的孤坟。 邓玉芬的故事,始于一个普通农妇的倔强,却在战火中被锻造成一座不屈的丰碑。她为何一次次送儿子上战场?她又如何在失去一切后,依然扛着扁担走下去?这一切,还要从1933年的那个春天说起——伪满洲国的界碑插进村口,邓玉芬一家被迫逃到猪头岭的草棚里,开始了与命运的抗争。 1933年,长城抗战失败,日军铁蹄踏进密云,邓玉芬的家乡被划入伪满洲国。她和丈夫任宗武带着七个儿子,拖着仅有的几件家当,搬到猪头岭的荒山上开垦。草棚漏风,野菜糊糊是日常,日子苦得像嚼黄连。可邓玉芬从不低头,她常说:“人活着就有希望,姓任的死不绝!”她的倔强感染了全家,七个儿子个个硬气,学会了咬牙活下去。 1940年秋,八路军晋察冀军区第十团开进密云,带来了抗日的火种。邓玉芬第一次见到八路军,眼睛亮了。她拉着丈夫说:“这队伍是咱们穷人的队伍,抗日救国,咱得出力!”她当即决定送儿子参军。大儿子永全和二儿子永水率先加入白河游击队,腰上别着土制手榴弹,意气风发地上了前线。三儿子永义从地主家跑回来,嚷着也要打鬼子。邓玉芬没犹豫,补好他的破棉袄,塞一把炒黄豆,送他进了游击队。 家里的热闹少了三分,邓玉芬却更忙了。她白天开荒种地,晚上为八路军缝军鞋、送粮食。她的草棚成了战士们的落脚点,伤员的临时医院。她用粗糙的双手为战士们熬粥、换药,从没一句怨言。村里人都说:“邓妈妈的家,进了门就暖心。”可谁也不知道,这份温暖背后,她的心已被担忧撕扯得千疮百孔——儿子们在前线,枪林弹雨,生死未卜。 1941年底,日军推行“三光”政策,密云被划为“无人区”。村庄被烧,村民被逼进“人圈”,不从就杀。邓玉芬一家誓死不进“人圈”,她对丈夫说:“宁可死在山里,也不给鬼子当奴才!”1942年清明,噩耗接踵而至:永全在盘山保卫战中为战友挡炮弹,壮烈牺牲;永水因伤口感染,死在担架上;永义被汉奸出卖,折磨致死。 更残酷的还在后面。一次日军偷袭,丈夫任宗武和五儿子永禄在转移粮食时被枪杀,四儿子永祥被抓走,杳无音讯。一夜之间,邓玉芬失去了丈夫和两个儿子。她把阵亡通知压在炕席下,泪水流干,第二天照旧挑着扁担上山运粮。乡亲劝她留个后路,她狠狠一杵扁担:“老任家还有种,鬼子杀不绝!” 1944年腊月,日伪军对云蒙山发动疯狂扫荡。邓玉芬带着发烧的小七和乡亲们躲进鸽子洞。孩子烧得迷糊,哭声在洞里回荡,洞外日军的脚步声越来越近。乡亲们屏住呼吸,恐惧像冰水灌满心头。邓玉芬低头看看怀里的孩子,咬破手指,血珠子冻在指尖。她从棉袄里扯出一团棉花,塞进小七嘴里,用力捂住,直到孩子不动了。她没哭,只是低声说:“我得保住大家。” 云蒙山的寒风,像是邓玉芬心里的投影——冷冽却无法将她吹倒。每次送走儿子,她都会站在山坡上,望着远处的潮白河,默默祈祷他们能平安归来。她的草棚,灶台上只有野菜糊糊,墙角堆着给八路军缝的鞋底,油灯昏黄的光映着她布满皱纹的脸。她不是不怕,而是怕也没用。她常对乡亲说:“鬼子再狠,也狠不过咱们的命硬。” 1946年,内战爆发,邓玉芬又送六儿子永恩去县支队。她叮嘱:“别惦记家,好好打仗,立功回来见娘。”可永恩再没回来,牺牲在南湾子的战场上。七个儿子,六个葬身抗战,一个病死怀中,邓玉芬成了孤身一人。 1970年除夕,邓玉芬攥着永恩留下的红五星,静静离世,享年79岁。她临终前说:“别把我埋深山,埋在大路边,我要看着十团的孩子们回来。”如今,张家坟村的七棵柏树郁郁葱葱,枝桠交错,像在诉说那位英雄母亲的故事。