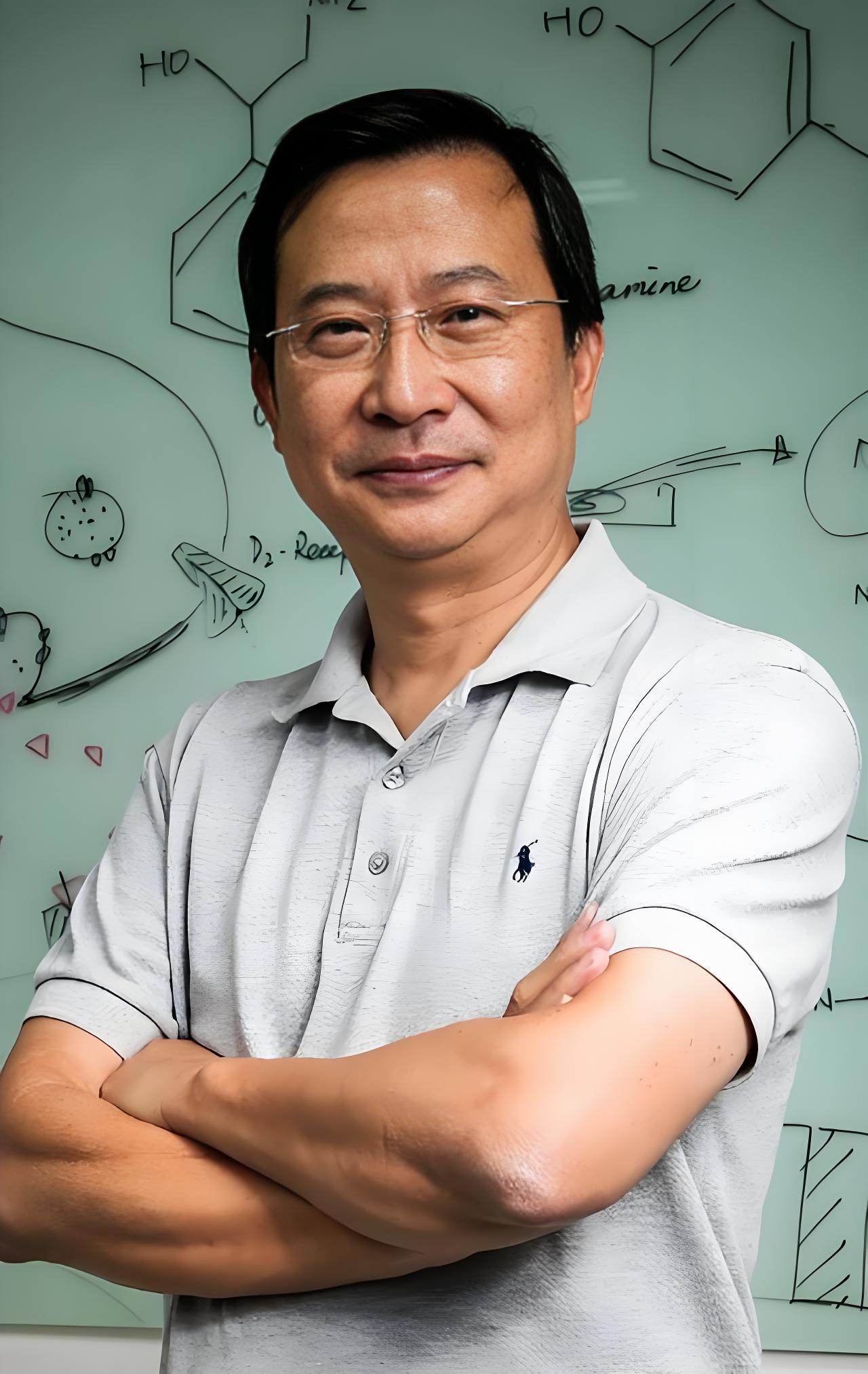

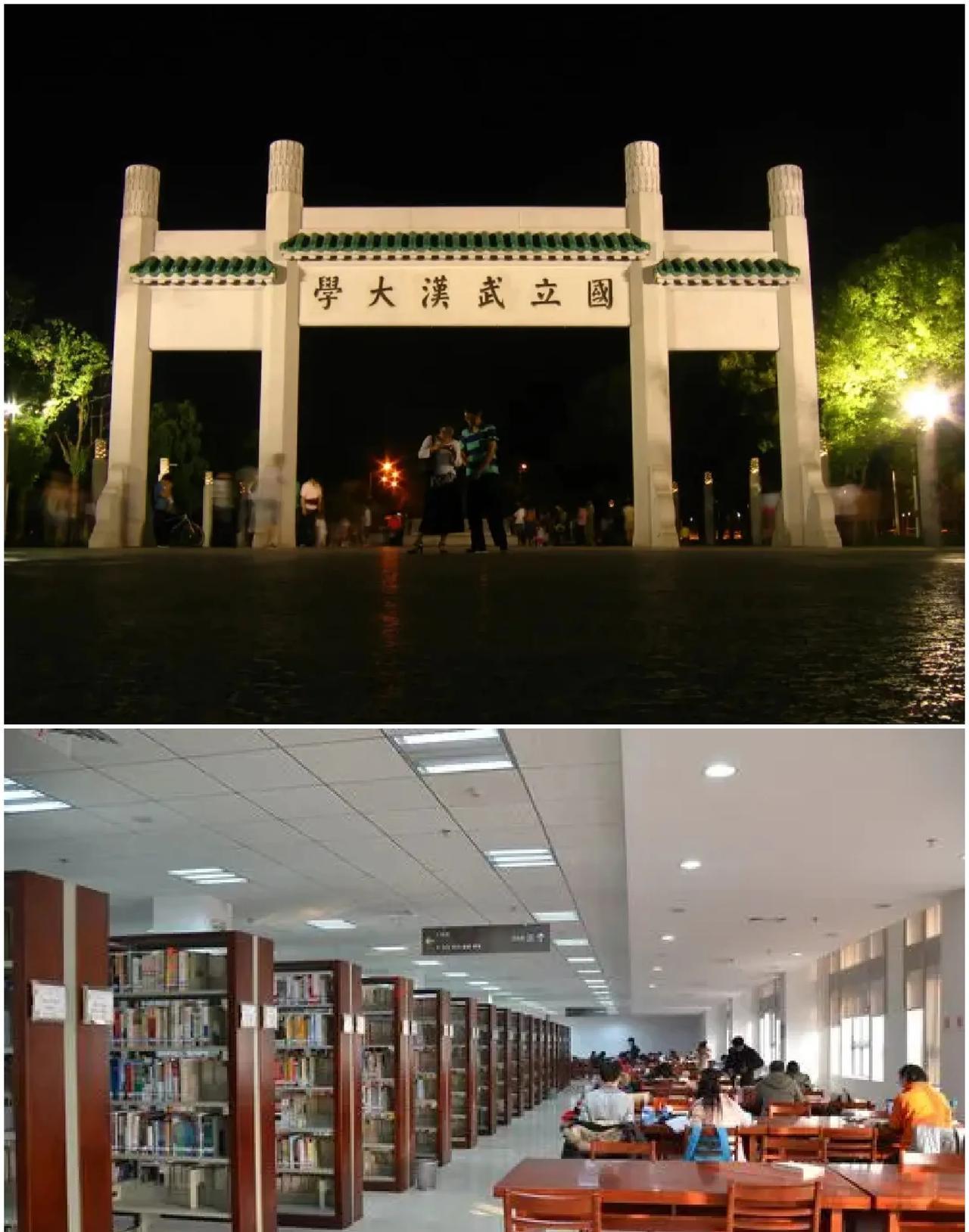

我宣布,永远退出中国院士竞选!2011年,北大教授饶毅,拒绝高薪待遇,放弃美国绿卡,毅然决然归国的科学家,回国后,满心欢喜参加中科院院士的竞选,在第一轮就被淘汰...... 2007年深秋,芝加哥奥黑尔机场。 一位华人学者将美国绿卡推向海关窗口,箱中仅存西北大学终身聘书。 当工作人员再三确认时,他点头的瞬间,切断了大洋彼岸的优渥人生。 饶毅的归国,恰逢中国高校“985工程”二期启动的节点,海外顶尖学者全职回归尚属罕见。 这位放弃千万年薪的科学家,转身踏入北京大学生命科学学院的大门。 四年后,中科院院士增选现场掀起波澜。 饶毅与同期回国的施一公同场参选,结果却令人错愕——饶毅首轮出局,施一公顺利晋级。 当日下午,一则三行声明引爆网络:“永久退出院士竞选 饶毅”。 无标点,无解释。 彼时微博日活用户首破一亿,“饶毅”词条在热搜榜上灼烧六小时,服务器数次崩溃。 落选背后,是学术圈心照不宣的潜规则。 他曾目睹德高望重的学者向资源掌控者弯腰,顶尖学术成果有时敌不过盘根错节的人脉网络。 退出院士角逐后,他反而获得了更广阔的科学天地。 他的调控睡眠的“X神经元”登上《Nature》子刊,引用曲线持续攀升。 而提出的“化学连接组”概念,重塑了神经科学认知。 2023年冬,北京协和医院脑干肿瘤手术直播中,主刀医生术前研读的正是饶毅团队的最新神经环路成果。 2019年执掌首都医科大学,将科研理想注入医学教育血脉 同年,他实名举报三位知名学者论文造假及经费问题,掀起学界巨浪。 2024年4月,他的学生荣膺国家杰青项目,旋即遭遇匿名举报。 国家基金委三日内澄清举报不实。 耐人寻味的是,举报信模板竟与五年前饶毅收到的恐吓信高度相似——只是发信IP从海外转至国内。 今年七月,北京生命科学年会讲台上,饶毅展示了一张2007年首都机场T3航站楼的老照片。 当台下新晋院士候选人举起手机时,PPT角落一行小字在屏幕反光中若隐若现。 “Science is not a title.”(科学不是头衔)。 会后,面对青年学者“若再次落选怎么办”的忧虑,他指向场外“中国脑计划”。 展板上无署名的脑图谱,是他和团队的作品,只有冰冷的机构代码无声诉说贡献。 十七年光阴流转,院士名单更迭三届。 他的实验室从北大迁至首医,显微镜下钙离子风暴依然在突触间无声奔涌。 饶毅坚持手动调试显微镜焦距,仪器旁贴着他的手书。 “看得越清楚,越记得为何出发。” 归国后的论文中,每五篇便有两篇在致谢栏镌刻着同一行字。 “献给中国的研究生”。 当国家推进科技自立自强、呼唤原创突破的今天,这位无冕学者的足迹已深嵌中国科学土壤。 他的故事抛出一个未竟之问:当我们在实验室追求极致分辨率时,是否也能以同样的清晰度,审视科学精神的本来面目?