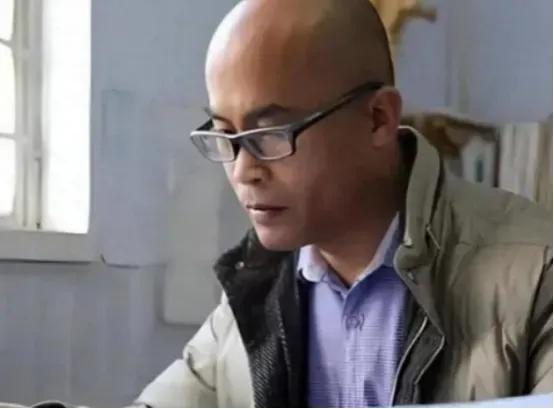

“震惊”1995年,山东高三男孩租不起房,每天走30公里上学,一女子说:“来我家住,不收钱!”男孩考上中国人民大学,在北京当公务员!6年后,女房东病重,男孩竟辞职回乡亲自照顾! (信息来源:央广网——临沂男子辞职九年照顾生病房东大娘,读高中时曾借宿一年) 1995年深冬,鲁南大地冰封刺骨。 19岁的朱观景踩着纸板垫底的破旧布鞋,在零下七度的寒风中跋涉三十公里山路赶往县城中学。 鞋底磨穿,脚下薄冰刺骨,少年怀中仅揣着父母东拼西凑的二十元钱。 这在当时的县城,甚至租不起最简陋的单间。 命运在街角小卖部的昏黄灯光下转折。 67岁的朱学秀老人刚哄睡小孙女琪琪,掀开厚重的棉门帘,发现墙角蜷缩着啃冷窝头的少年。 炉膛里玉米秸秆噼啪作响,映红了少年冻僵的双手。 一张新铺麦秸的土炕,半锅永远温着的玉米糊糊,朱学秀默默为这个素不相识的穷学生敞开了家门。 此后的三百多个凌晨,老人四点准时起身生火;无数个深夜,灶上总留着一碗热粥。 次年盛夏,中国人民大学的录取通知书抵达村口时,朱学秀颤巍巍地掏出三层手帕仔细包裹的积蓄。 整整1200元,这是她卖散装酱油积攒半年的血汗钱。 少年在院中黄土上深深叩首,三个响头,额头沾满的泥土仿佛为这份恩情烙下永恒的印记。 在北京工作的日子,这位年轻的公务员每月雷打不动地寄钱回乡。 汇款单附言栏里,永远只工整写着两个字:“取暖”。 他把当年朱学秀收留他时垫在炕上的旧报纸珍藏于《行政法》教材中,报眉“世妇会北京闭幕”的字样,无声连接着两个截然不同的世界。 2001年秋,一通电话如巨石击碎平静生活。 朱学秀突发重病瘫痪在床,电话里传来琪琪撕心裂肺的哭声。 彼时北京街头正高悬“新北京新奥运”的鲜红横幅,朱观景默默递上辞职信。 收拾行囊时,他将老人缝在布袋底的一块补丁布细心折好,贴身收藏。 繁华京都的公务员消失了,乡间土屋里多了一个日夜守护病榻的身影。 九年光阴,他俯身喂饭擦洗,端屎端尿,自学推拿为老人按摩活血。 为支付高昂医药费耗尽积蓄,更背负数万元债务。 他牵着琪琪的小手往返学校,辅导功课,这个曾经的高材生成了孩子口中依赖的“爹”。 面对村人“丢了金饭碗养外人”的议论,他只是沉默地为老人梳理稀疏的白发。 第九年,生命奇迹悄然发生。 朱学秀竟能扶着土墙颤巍巍行走,逢人便指着朱观景,声音里满是骄傲:“这是我亲孙子!” 这句朴素的认亲,胜过世间所有勋章。 守护病榻的间隙,朱观景未曾荒废书本,最终考上研究生。 重新穿上制服时,他坚定选择留在家乡基层。 这片给予他温暖的土地需要守护者。 如今在郯城县庙山镇中心小学的讲台上,教师朱观景向孩子们展示天安门的图片,讲解《少年中国说》。 说到“故今日之责任”,他转身在黑板上写下“-7℃”。 粉笔灰簌簌飘落,恍若三十年前那个冰霜凛冽的清晨。 窗外高铁呼啸而过,车厢里或许正坐着新一代追梦少年。 校门外,一片由他带领琪琪亲手栽植的“感恩林”郁郁葱葱。 三十年前那碗玉米糊糊焐热的,远不止一个寒夜,更点燃了超越血缘的人间至情。 命运在寒夜给了一个少年微弱的炉火,他却用半生时光将这份温暖燃成不灭的灯盏,照亮了祖孙两代人的生命长路。