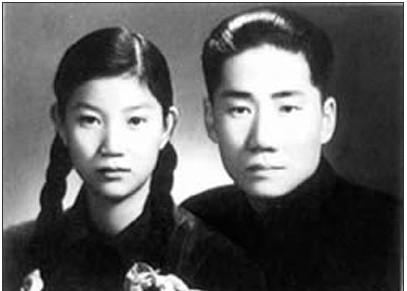

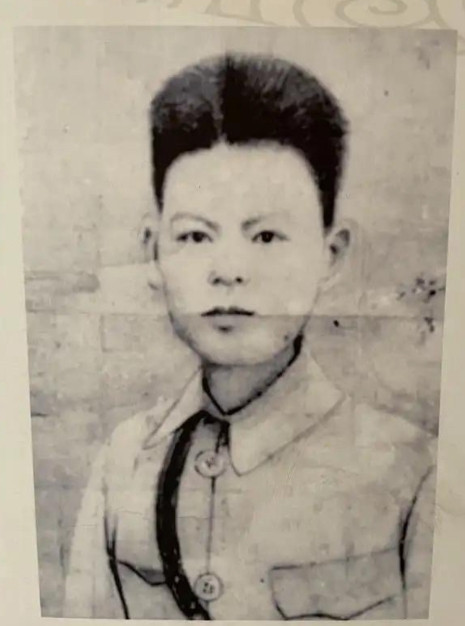

毛岸英和毛主席吵了一架,他转身回到自己的房间,扑在床上放声大哭。毛主席怒火腾地一下蹿了上来,摔下笔,大步地走到毛岸英的住处,在门外高声吼了一句:“毛岸英,你想干什么?” 很少有人见过毛主席真正发怒的样子,但那一次,这位伟人确实被自己的儿子气得怒火中烧。一场看似普通的父子争吵,却揭示了一个革命家庭最深层的教育理念。究竟是什么事情让向来严于律己的毛岸英如此失态?这背后又隐藏着怎样的家风传承? 1948年8月,西柏坡的一个普通黄昏因为一场父子争吵而变得不再平静。争吵的原因其实很简单,就是毛岸英想要早点和刘思齐结婚,但被毛主席拒绝了。 当时毛岸英26岁,刘思齐才17岁多,按照华北解放区的法律规定,女方必须满18周岁才能结婚。毛主席态度很坚决,差一天也不行。毛岸英觉得委屈,自己都这么大年纪了,结个婚还要看年龄,别人家不都是随便的吗? 但毛主席说了一句让毛岸英终生难忘的话:“谁叫你是毛泽东的儿子!我们的纪律你不遵守谁遵守?” 毛岸英对自己的父亲十分尊敬,但是也有不理解甚至争吵的时候。那天晚上,毛岸英真的生气了,觉得自己受了天大的委屈。他回到房间就扑在床上大哭起来,哭得很大声,连外面的工作人员都听到了。 毛主席听到报告后,真的怒了。他摔下手中的笔,大步走到儿子房间门外,大声吼道:“毛岸英,你想干什么?”这一声吼把毛岸英震住了,房间里立刻安静下来。 其实这件事背后反映的是毛主席的家教理念。毛泽东对毛岸英要求十分严格,从来不允许儿子有任何特殊化。毛岸英8岁就和母亲一起坐牢,母亲牺牲后在上海流浪了好几年,吃尽了苦头。1936年被送到苏联学习,在那里度过了十年时光,还参加了苏联卫国战争。 1946年毛岸英回国后,毛主席第一件事就是让他脱下洋装,换上布衣,到农村当农民。父子俩在一起只吃了两天饭,毛泽东便要毛岸英到机关食堂吃大灶。后来又让他参加土改工作,到北京机器总厂当党总支副书记,那里的工人都不知道他是毛主席的儿子。 这次争吵过后几个星期,毛主席散步时遇到毛岸英,问他想通了没有。毛岸英低着头说想通了,是自己不对。毛主席很满意,说:“这才像我的儿子。” 1949年10月15日,毛岸英和刘思齐的婚礼在中南海举行,婚礼简朴而又热闹。毛主席送给他们一件自己的旧呢子大衣,说白天岸英穿,晚上当被子盖,两人都有份。 但好日子没过多久。1950年朝鲜战争爆发,毛岸英主动要求参战。有人劝毛主席不要让儿子去,毛主席说:“我作为党中央的主席,自己有儿子不派他去抗美援朝,又派谁的儿子去呢?” 1950年11月25日,毛岸英在朝鲜大榆洞志愿军司令部牺牲,年仅28岁。当时担任中央机要办公室主任的叶子龙拿着电报走进毛泽东的办公室,毛泽东看了三四分钟,双手颤抖着点上一支烟,眼睛湿润了,但没有哭出来,只是长长叹息了一声,说:“谁让他是毛泽东的儿子!战争嘛,总会有牺牲,这没有什么!” 毛泽东逝世后,人们在清点遗物时,意外发现一个箱子里有几件毛岸英的遗物:一件棉布衬衣、一顶蓝色军帽、一双灰色沙袜。这几件东西,毛泽东整整保存了26年。 那场关于结婚年龄的争吵,看起来是父子间的小矛盾,实际上体现的是一个革命家庭的家风传承。毛泽东给自己定下三条原则:恋亲不为亲徇私,念旧不为旧谋利,济亲不为亲撑腰。正是这种严格的家教,培养出了毛岸英这样的革命战士。 那句”谁叫你是毛泽东的儿子”不是特权,而是更大的责任和约束。这种家风在今天还有什么启发意义?作为父母,我们又该如何教育孩子?欢迎大家在评论区分享你们的看法,聊聊什么才是真正的家风传承。