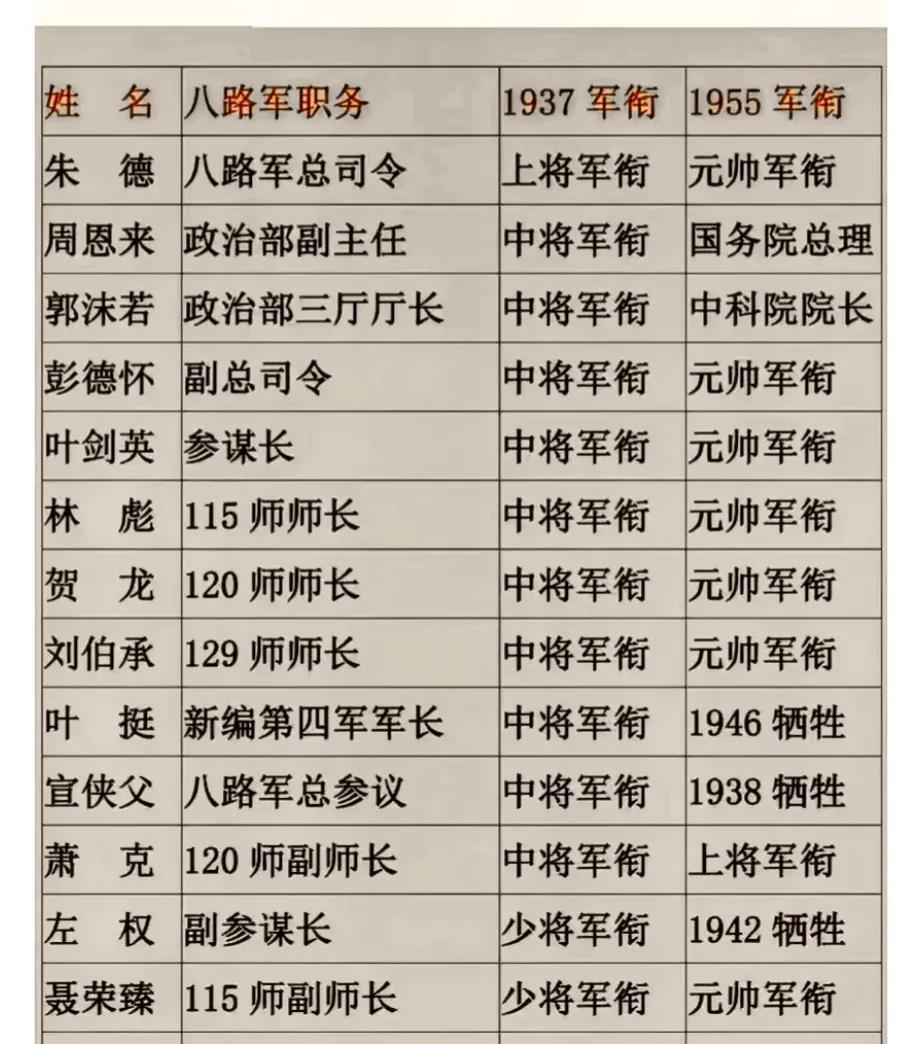

1955年授衔之后,几位元帅在一起闲谈,陈毅非常感慨地对叶剑英说:“如果叶挺不死,元帅中就有两个叶帅了。”但这只是陈老总的“一厢情愿”。为何说叶挺即使活到授衔,也不会成为元帅? 1955年授衔后,几位老帅闲聊,陈毅说:如果叶挺不死,十帅中将会有两位叶帅。叶剑英一听连忙说:如果叶挺活着,我是当不了元帅的。这段轶事流传至今,但很多人不知道的是,陈毅这话其实只是出于对老战友的怀念。如果我们深入分析1955年的授衔标准,会发现一个令人意外的结论。 叶挺确实是革命的功臣,北伐时期带出了赫赫有名的”铁军”。但要说他能在1955年被授予元帅军衔,这事儿还真不那么简单。 叶挺1896年出生于广东惠阳县一个农家,父亲曾经开过小药铺,还到南洋打过工。早年就读于保定军校,后来投奔孙中山参加革命。1924年秋,叶挺被派赴苏联学习,同年12月在莫斯科加入中国共产党。1925年回国后,叶挺组建了叶挺独立团,在北伐战争中战功赫赫,被誉为”铁军”。 在我军建军著名的三大暴动中,先后担任南昌暴动前敌总指挥和广州暴动总指挥。广州暴动失败后,受到瞿秋白中央的错误指责,叶挺不服,为自己申辩,结果受到更严厉的处分,一气之下,流亡国外,自动脱党。这一去就是十年,成了叶挺人生中最大的转折点。 抗战爆发后,叶挺回国担任新四军军长。作为国共两党商定的新四军军长人选、非党军事干部,他在新四军里的地位十分尴尬,无法参与党委的决策,他作出的决定没有大权独揽的项英的点头是无效的。又受到副军长项英的架空,有职无权。气愤之余,他几次提出辞职并离军出走,被周恩来劝回。 1941年1月,皖南事变发生,叶挺被敌人扣押,在狱中度过了五年时光。1946年3月获释,三天后重新入党,但同年4月8日因飞机失事遇难。 现在我们来分析为什么叶挺即使活到1955年也不会成为元帅。 首先,叶挺的革命履历有明显短板。十年脱党期间,他错过了红军时期的所有重要阶段——红军草创、开辟苏区、万里长征、留守游击,这些都成了他人生的空白。1955年授衔主要根据1952年军队级别评定作为授衔标准,同时参照授衔人员在土地革命时期与抗日战争时期的主要资历来认定。没有红军履历,这在评定中是个硬伤。 其次,抗战期间叶挺的表现也不算突出。担任新四军军长近四年,新四军发展相对缓慢,且因为与项英的矛盾,军事指挥效果有限。这期间新四军还多次因路线问题受到党中央批评。 再者,如果叶挺活到1955年,他很可能不会在军队任职。到了1946年,各地野战军的领导格局已经基本确定,陈毅已经担任新四军军长近五年。叶挺去任何一个野战军都会水土不服,中央也不会冒险让他掌管不熟悉的部队。 按照当时的惯例,叶挺很可能会转到地方工作。实行军衔制时,中央决定已到地方工作的部队干部原则上不参加授予现役军衔,因此周恩来、刘少奇、邓小平、谭震林、李先念等人都没有参加授衔。 陈毅能在地方工作还被授予元帅,主要是因为”山头”平衡的需要。元帅中需要有新四军的代表,陈毅是井冈山老人,又重建了新四军,还当过华东野战军司令员。而叶挺的身份太特殊,与十大元帅中任何一个都不在一个层次上。 1955年授衔的十大元帅中仅叶剑英一人未担任过方面军或战略区的主要领导。叶剑英都只是勉强够格,何况是有十年空白期的叶挺? 说到底,1955年的授衔不只看资历深浅,更看的是对革命的连续贡献和在关键时期的表现。叶挺虽然是北伐名将,但十年脱党的经历和在抗战中的相对平庸表现,注定了他与元帅军衔无缘。 陈毅那句话更多是出于对老战友的怀念,而非客观的历史判断。叶挺的悲剧在于生不逢时,关键节点上的选择让他错失了太多机会。你觉得如果叶挺没有那十年的脱党经历,1955年他能被授予什么军衔?欢迎在评论区分享你的看法。

用户10xxx85

叶挺不死,必元帅