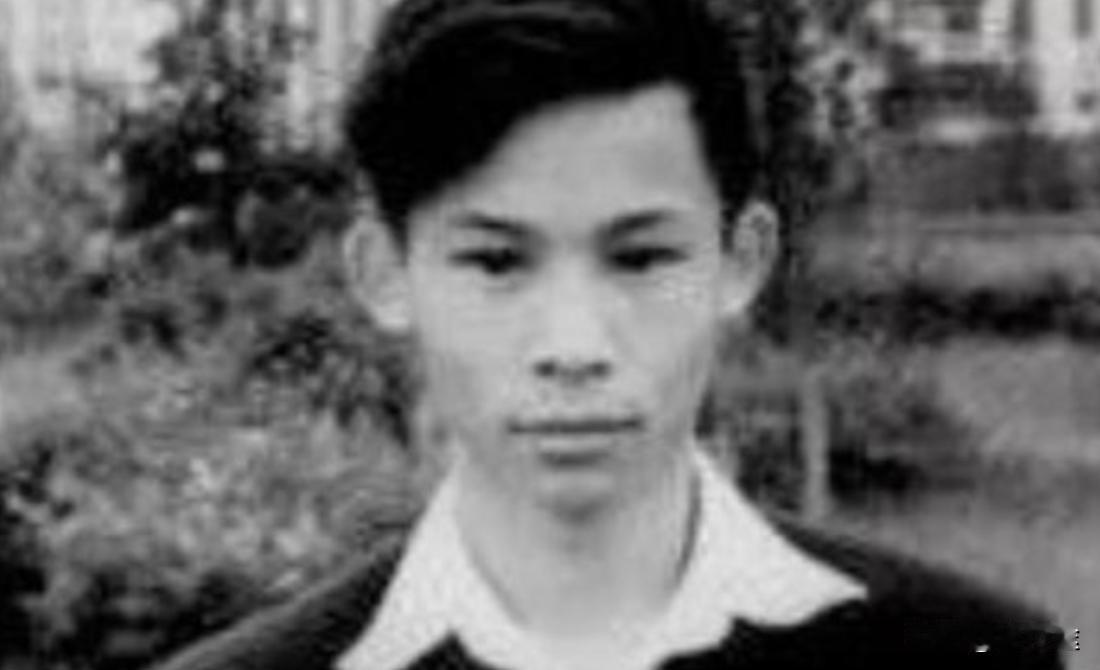

1994年,一个叫冬妮的女子来到第47军“调查”自己的父亲,可是查遍了资料也没找到她父亲的信息,临走时看到了荣誉室里“孤胆英雄”张国富的照片,冬妮颤抖着说:他就是我的父亲! 这一下,整个47军甚至一些退休的老领导集体震动,那是他们苦寻四十年都没找到的特级战斗英雄啊! 1998年春天的北京,一家医院的走廊里弥漫着焦灼的气息,张国福的子女们看着病房里病危的父亲,愁眉不展。 谁能想到,这个躺在病床上、连呼吸都费劲的老人,年轻时敢单枪匹马闯敌营?冬妮小时候总听父亲说“以前在部队扛过枪”,可具体干啥、立过啥功,父亲从不细说。家里最值钱的就是一个磨得发亮的旧搪瓷缸,缸子上“赠给最可爱的人”几个字都快磨没了,父亲却宝贝得很,每天用它喝水。 张国福其实不叫张国福,这是他后来改的名字。他原名叫张国富,1931年生在吉林榆树一个穷人家,15岁那年,村里来了解放军,说要打跑反动派、让老百姓过好日子,他揣了两个窝头就跟着队伍走了。那会儿他才到班长腰那么高,战友们都喊他“小嘎子”,可他打起仗来比谁都猛。 1947年解放吉林那场仗,他成了全军的焦点。当时敌人一个团缩在市中心的银行大楼里,钢筋水泥墙厚得很,解放军攻了三天都没拿下,伤亡不少。夜里,张国富揣着两颗手榴弹、扛着炸药包,借着夜色摸进了敌人阵地。他没敢走大门,顺着排水管往上爬,爬到三楼窗户边,听见屋里敌人正赌钱骂娘,抬手就把两颗手榴弹扔了进去。 爆炸声一响,楼里乱成一锅粥。他趁机冲进指挥室,用枪指着敌团长的脑袋:“缴枪不杀!”那团长吓得腿肚子转筋,当场下令全团投降。这一仗,他一个人俘敌200多,还缴获了一大批武器。战后评功,部队要给他记特等功,他红着脸说:“都是战友们掩护得好,我就是运气好。” 后来打辽沈战役、平津战役,他次次冲在最前面,身上添了不少伤疤,前胸那道子弹擦过的口子,到老年阴雨天还会疼。1950年评特级战斗英雄,他的名字登了报,还去北京见了毛主席。可就在大家以为他会在部队一路升迁时,他却递交了转业申请。 为啥要走?他跟老领导说:“仗打完了,该回家种地了。”其实还有个没说出口的原因——他见了太多战友牺牲,不想再活在“英雄”的光环里。他改了名字,带着老婆孩子回了吉林,在一家化工厂当工人,抡大锤、扛钢管,啥苦活都干。厂里没人知道他是战斗英雄,他也从不提过去,就连儿子调皮捣蛋被老师叫家长,他也只是红着脸赔不是,从没说过“我当年怎样怎样”。 1994年冬妮去47军,本是想查父亲的工龄,因为厂里档案不全,退休工资算得不对。没成想,在荣誉室看到那张泛黄的老照片——年轻的父亲穿着军装,胸前挂着奖章,眼神亮得很。她一下子就认出来了,那眉眼、那嘴角的痣,跟家里那张藏在相册最底下的旧照片一模一样。 老领导们听说找到张国福了,好些人坐着火车就赶来了。70多岁的原47军副军长握着他的手,眼泪直流:“老张啊,你让我们找得好苦!”张国福只是嘿嘿笑:“都过去了,提那干啥。” 到了1998年,他的身体实在扛不住了。医生说需要做心脏搭桥手术,可费用太高,子女们东拼西凑还是不够。这事传到部队,老战友们自发捐款,47军还专门派了医护人员来北京帮忙。手术前,张国福拉着儿子的手说:“别给部队添麻烦,我这条命,早就赚了。” 他这一生,从特级战斗英雄到普通工人,手里的枪换成了扳手,胸前的奖章换成了老茧。有人说他傻,放着英雄的待遇不要,非要过苦日子。可他心里清楚,那些牺牲的战友,连过苦日子的机会都没有。他活着,就得替他们看看这太平日子。 一个人能在巅峰时选择平凡,得有多大的勇气?张国福用一辈子证明,真正的英雄,从不是活在别人的赞扬里,而是能在硝烟散尽后,安静地做个普通人,守着自己的家国和日子。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

秋水共长天一色

老英雄淡泊名利,万古流芳!