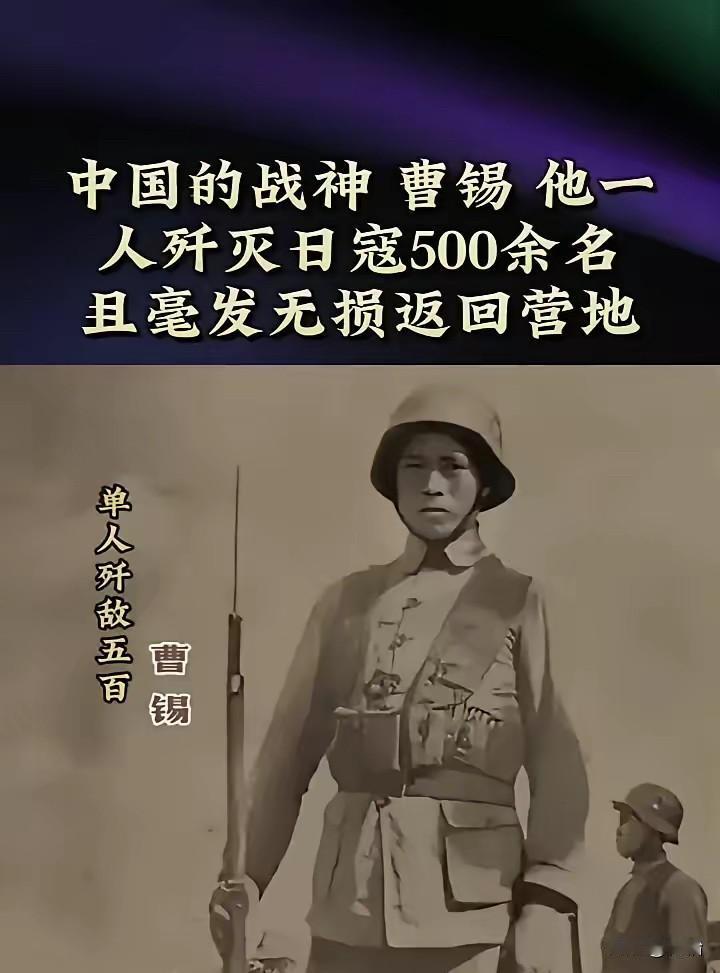

1988年,我军破译一封越南的电报,内容十分震撼了。电报上赫然写着:前几日,我们派出的30名侦察兵全部遭遇阻击,战死沙场。 看到这封电报,我军战士高兴地向英雄向小平祝贺。 那会儿的中越边境,两山轮战的硝烟还没散尽,前沿阵地的空气里总飘着股硝烟和泥土混合的味儿。向小平是四川南充人,1986年入伍时才19岁,个头不算高,黑瘦黑瘦的,站在队列里并不起眼。可谁也没想到,这个看着普通的新兵,后来会成了让敌人闻风丧胆的“孤胆狙击手”。 刚到部队时,向小平连枪都端不稳。第一次实弹射击,五发子弹全打偏了,班长骂他“握枪像捏绣花针”。他没吭声,夜里抱着枪在操场上练,枪口挂着装满沙子的水壶,一站就是两小时。露水打湿了作训服,蚊子在耳边嗡嗡叫,他眼睛瞪得溜圆,盯着百米外的树干,心里就一个念头:“打不准,咋保护战友?” 三个月后,部队选拔狙击手,他硬是靠着“稳”字出头。别人练快速瞄准,他偏练“守”——趴在草丛里,盯着一个目标能盯一下午,哪怕蛇从腿边爬过,眼皮都不眨。有回考核,考官在靶位旁放了串鞭炮,响得震耳朵,他照样稳稳扣动扳机,五发全中十环。考官拍着他的肩说:“这娃子,天生就是干这个的。” 1987年冬天,他随部队上了老山前线,被分到狙击组。那会儿越军侦察兵常摸过来搞偷袭,战友们白天不敢露头,夜里睡不踏实。向小平主动请缨:“让我去潜伏,保证敲掉他们的嚣张气焰。” 潜伏点选在一个小山包的草丛里,离越军阵地不足300米。他裹着伪装网,身上涂满泥浆,像块石头钉在那儿。第一天,他渴得嘴唇裂出血,抓把草叶嚼嚼接着等。第二天,越军的巡逻队就在他面前十米处走过,靴底蹭着他头顶的草,他屏住呼吸,手指扣在扳机上,没动——任务是“精准狙杀”,不能打草惊蛇。 第三天清晨,三个越军侦察兵鬼鬼祟祟摸过来,手里还拎着炸药包,看样子是想炸我军的猫耳洞。向小平眯起眼,瞄准镜里的十字线套住了领头的。“砰!”枪响,那人应声倒地。另外两个刚要卧倒,他迅速调整瞄准镜,又是两枪,干脆利落。 这只是开始。接下来的31天里,他像个隐身的猎手,在不同的潜伏点辗转。饿了啃口干粮,渴了喝露水,雨天就任由雨水灌进衣领,浑身冻得发紫也咬牙挺着。有次腿麻得失去知觉,他怕动起来暴露目标,硬是用手撑着地面,一点点挪着活动关节,疼得额头直冒汗。 战友们后来才知道,他狙杀的30个目标,全是越军的侦察骨干,有两个还是号称“丛林之狼”的王牌。越军急了,派了反狙击小组来找他,炮弹把他潜伏的地方炸得坑坑洼洼,他愣是凭着对地形的熟悉,一次次化险为夷。 破译那封电报时,向小平刚从潜伏点撤下来,浑身是泥,眼窝深陷,却咧着嘴笑:“让他们再敢来!”战友们围着他欢呼,他却挠挠头:“这不算啥,能让弟兄们睡个安稳觉,比啥都强。” 有人问他,一个人趴在那儿,怕不怕?他说:“怕过。但一想到身后是战友,是阵地,就啥都不怕了。”他的枪托上,刻着个小小的“川”字,那是他用刺刀慢慢划的——想家了,就摸摸那个字,好像爹娘就在身边看着他。 后来他荣立一等功,部队要给他拍宣传照,他死活不肯:“别拍我,多拍拍那些守阵地的弟兄。”直到现在,南充老家的人提起他,还说他退伍后开了个小杂货店,见人总是笑眯眯的,谁也看不出这是当年让敌人胆寒的狙击手。 31天,30个战果,这组数字背后,是一个19岁青年用隐忍和专注写就的传奇。他没说过什么豪言壮语,却用最实在的行动证明:英雄从不在聚光灯下刻意张扬,只在需要的地方,默默守护。 这样的“孤胆”,到底是天生的勇气,还是对战友、对家国的那份沉甸甸的责任?或许,正是这份责任,让平凡的人在关键时刻,爆发出了不平凡的力量。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。