余汉谋当了陆军总司令后,对薛岳说:“我来之前,以为南京这帮人都是大才。谁知,尽是些夸夸其谈之辈。”

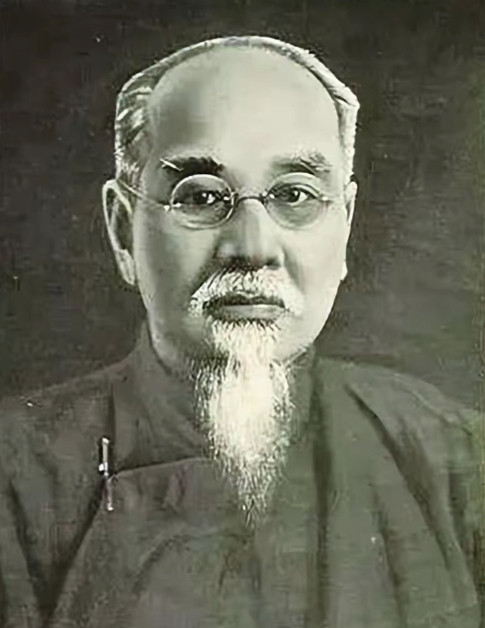

一个从粤军崛起的将领,爬到国民党陆军总司令的高位,却在南京的权力中心发现自己不过是个空头司令。余汉谋这句话,甩给老友薛岳时,满是失望和嘲讽。南京的高层,真有那么不堪? 1896年余汉谋出生在广东高要,小时候读过私塾,算不上大富大贵,但也有些底子。1919年,他考进广东陆军讲武学堂,算是正式踏进军界。毕业后,他加入粤军,那会儿粤军在陈济棠手下混得风生水起。余汉谋脑子活,做事也踏实,很快就入了陈济棠的眼,成了他手下的一员干将。 到了1936年,陈济棠跟桂系搞了个反蒋联盟,想跟蒋介石对着干。结果余汉谋关键时刻掉链子——不,准确说是“倒戈”了。他投向南京,站到蒋介石这边。这一步棋走得狠,直接让他在蒋系站稳了脚跟。蒋介石挺信任他,但问题来了,他毕竟是粤系出身,根儿不在黄埔系那帮核心圈子里。这就注定了他后来在国民党高层里,总是差点火候。

1948年,余汉谋被蒋介石提拔为陆军总司令,听着挺唬人吧?可他到了南京才发现,这位置就是个摆设。调兵?他没权。批文件?没门。战区的事儿全被顾祝同、何应钦把着,蒋介石自己更是把指挥权攥得死死的。余汉谋坐那儿,跟个旁观者似的,看着高层会议上大家吵来吵去,推卸责任,没一个真干事的。 他彻底看明白了:南京这帮人,嘴上功夫一流,实际能力稀松平常。于是就有了他对薛岳那句吐槽:“我来之前,以为南京这帮人都是大才。谁知,尽是些夸夸其谈之辈。”这话听着接地气,直白得像大街上骂架,但句句戳中国民党高层的毛病。他失望透了,但也没辙,只能硬着头皮待着。 余汉谋混到陆军总司令,按理说该是风光无限,可他始终摆脱不了“外人”的标签。国民党高层那会儿,黄埔系是铁板一块,蒋介石最信任的还是自己那帮嫡系。余汉谋呢?粤系出身,根基跟黄埔没半毛钱关系。哪怕他1936年投靠蒋介石,忠心耿耿干了这么多年,到了关键时刻,还是被排挤在核心圈外。 这就好比你进了个公司,干得再好,老板还是更信自己的老同学。你说气不气?余汉谋估计心里早就憋着一肚子火,但面上还得装没事人。陆军总司令这位置,名义上是高升,实际上是把他架空,让他没法真管事。

那句对薛岳的话,可不是随便发牢骚。余汉谋在南京待了一阵子,看透了国民党高层的德行。开会的时候,一帮人争得面红耳赤,但没一个真解决问题。打仗的事儿,全靠蒋介石一个人拍板,底下的人要么拍马屁,要么推责任。余汉谋想干点实事,可手脚被绑得死死的,啥也干不了。 他跟薛岳说这话时,估计是真心烦透了。薛岳跟他也算老交情,能听他掏心窝子的话。这句吐槽,既是对南京高层的嘲讽,也是对自己处境的无奈。你说,他一个陆军总司令,连兵都调不动,这日子过得得多窝囊? 1949年,国民党兵败如山倒,余汉谋跟着退到台湾。到了那儿,他被塞了个“总统府战略顾问”的闲职,听着挺高级,其实就是没啥实权。跟南京那会儿差不多,还是个看客。不过这回,他学聪明了,低调做人,不掺和是非。 晚年他写回忆录,字里行间全是叹息,对那个时代、对自己的一生,都透着股无力感。他活到1981年,85岁,靠着沉默和低调,总算安稳地过完了后半辈子。比起那些死在战场上或者被清算的国民党将领,他这结局算不错了。 余汉谋的故事,放到国民党那堆烂事儿里,就是一面镜子。国民党为啥垮得那么快?不就是因为高层这帮人光说不练,内斗比打仗还积极吗?余汉谋看透了,可他也只是个看客,没能改变啥。