70年代,中国大量进口日本化肥,竟发现袋子是尼龙布,于是,便将其裁开、染色,制作成了风靡一时的“尿素袋裤子”。

70年代末,中国农村日子苦,经济刚起步,吃饱饭是头等大事,衣服更是稀罕货。那会儿,布票管得严,一家子攒一年也换不了几尺布。棉布麻布凑合穿,破了补,补了再穿,能穿到稀巴烂。可就在这时候,日本进口的化肥袋子闯进了农村。这不是普通的麻袋,而是尼龙布做的,摸起来滑溜溜,结实得不得了。 1978年,为了搞农业,中国从日本买了大批尿素化肥。这些化肥装在尼龙袋子里送到村里,用完后袋子堆在供销社,没人管。尼龙这玩意儿,当时在国内稀罕得很,城里人都见不着,更别提农村了。结果,农民们发现这袋子比自家衣服还好,扔了多可惜,干脆拿来用。 这尼龙袋子咋变成裤子的?简单,洗干净、剪开、染个色,再一针一线缝起来。农村人手巧,供销社把用过的袋子洗洗卖给村民,几毛钱一个,便宜又实用。有人拿回家缝裤子,有人做褂子,最火的还是“尿素袋裤子”。这裤子特点明显,上面常印着“尿素”或者“日本制造”,染色也盖不住,穿出去老远就能认出来。

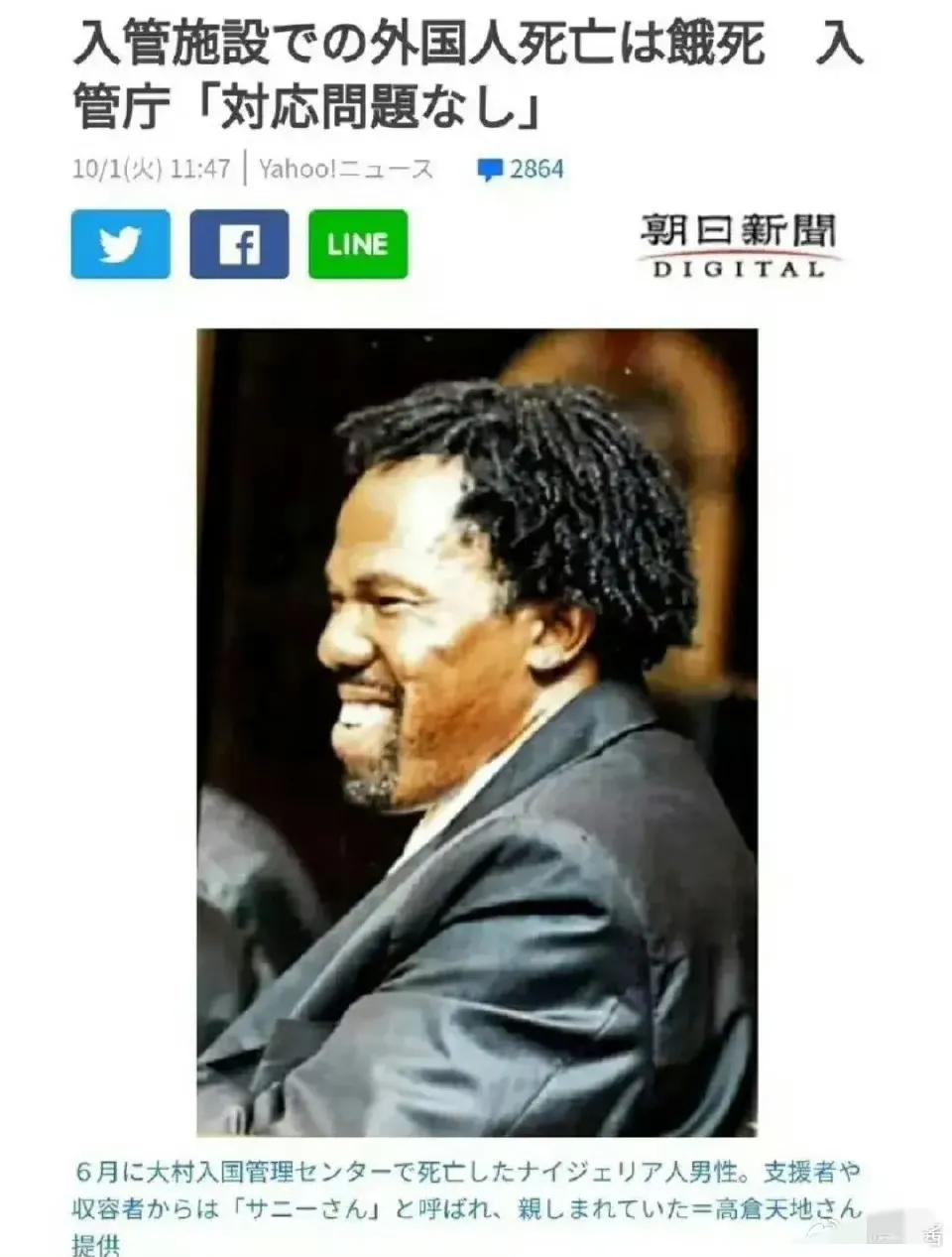

为啥这么受欢迎?一是结实,尼龙布耐磨,干农活不怕刮,穿个几年没问题;二是稀罕,那年代能穿上化纤衣服,多少有点“洋气”的感觉。村里人管它叫“尿素袋裤子”,听着土,可穿上身那叫一个得意,走路上都带风。 这裤子一出,村里跟炸了锅似的。谁家做了条新的,邻居都得围着看,摸摸布料,夸几句。集市上穿这裤子的人多了,成了一道风景。别看上面字没洗掉,反而成了标志,谁穿上都觉得自己跟别人不一样。日本那边听说后都傻眼,他们的报纸还报道,说中国人把化肥袋穿身上了,真是脑洞大开。 这现象不光是一个村的事,全国农村都差不多。那时候物资紧缺,大家伙儿都得想办法,能把化肥袋子变成衣服,靠的就是这份聪明劲儿。裤子不光是穿的,更是那年代苦日子里的小骄傲。

到了80年代,情况变了。中国经济改革搞得热火朝天,纺织业也跟上趟儿。政府从国外引进了化纤设备,上海、仪征这些地方建起大厂子,开始生产涤纶布,也就是“的确良”。这布便宜又好看,耐穿不掉色,慢慢进了农村。供销社的货架上,布料颜色多了,村民头一回能挑着买。 1984年,化纤产量上来了,布票也取消了。集市上衣服摊子摆得满满当当,棉布衬衫、涤纶外套啥都有,农村人穿得鲜亮,日子也有了盼头。这时候,“尿素袋裤子”渐渐没人做了,尼龙布也不稀罕了,可它留下的故事,谁也忘不了。 “尿素袋裤子”不只是条裤子,它是70年代中国农民的缩影。那会儿物资少,可人穷志不短,硬是从化肥袋里找出路。这智慧不光是手艺,更是种韧劲儿。从这裤子到后来的“的确良”,再到如今中国纺织品卖遍全球,这一路走来,靠的就是这股子不服输的精神。