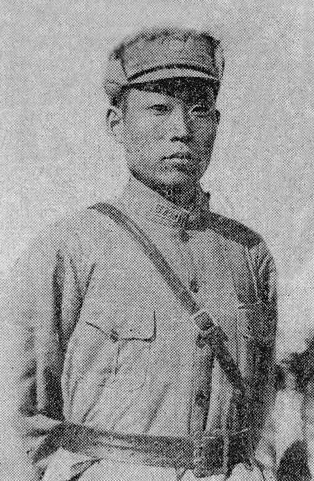

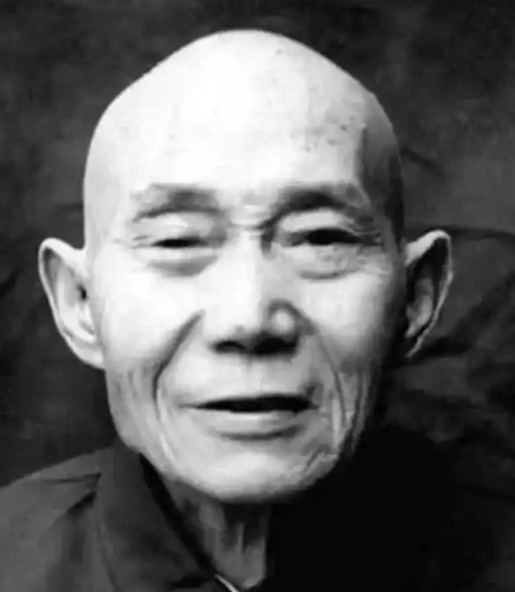

1937年7月28日,在南苑阵地失守后,担任国民革命军第29军132师师长的赵登禹奉命带领部队后撤,途中突遭日寇伏击,壮烈殉国,年仅39岁。

赵登禹,1898年出生于山东菏泽赵楼村,家境贫寒,幼年丧父,母亲靠采桑养蚕拉扯他长大。七八岁时,他在村里私塾读了两年书,因交不起学费辍学,回家帮母亲干农活。13岁那年,村里来了武术师傅朱凤军,赵登禹拜师学艺,练就了一身好武艺,刀枪棍棒样样精通,还学会了太极拳和少林功夫。 1914年,16岁的他和哥哥步行千里,投奔陕西冯玉祥的西北军。他先在佟麟阁手下当副兵,干杂活没工钱,但每天跟着操练,磨砺身体和意志。1916年,他正式入伍,凭着过人的武艺和胆识,很快崭露头角。一次军中摔跤比试,他连胜好几个壮汉,冯玉祥亲自下场试他的身手,结果连输三场,拍手称赞,当场提拔他做贴身护卫。 从此,赵登禹跟随冯玉祥南征北战,1918年在湖南常德驻防时,遇猛虎伤人,他持枪连射,击伤猛虎,冯玉祥亲笔题字“打虎将军”,报纸争相报道。1920年,他升任工兵连排长,之后历任连长、营长,1922年直奉大战中,他带尖兵排冲锋陷阵,战功卓著,组建了大刀队,以白刃战闻名军中。1933年长城抗战,他率部在喜峰口夜袭日军,毁敌炮18门,声震全国,晋升第29军132师师长,授陆军中将军衔。他治军严格,爱兵如子,训练士兵白刃战技艺,强调宁死不退,深受部下敬仰。 1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,华北战火点燃。赵登禹奉命率132师驻守北平南苑,与日军展开殊死搏斗。7月28日,日军以三个步兵联队、一个炮兵联队和30多架飞机猛攻南苑,火力凶猛,装备精良。赵登禹亲率卫队旅和军训团迎敌,士兵们手持大刀,与日军展开肉搏,伤亡惨重。阵地最终失守,他接到军长宋哲元命令,率残部向北平撤退,沿大红门一带行军。日军依靠汉奸潘毓桂和参谋周思静提供的情报,早已在公路两侧设下埋伏,利用高粱地和沟渠隐蔽,部署了机枪和迫击炮。撤退途中,部队毫无防备,突遭日军猛烈袭击,枪弹如雨,炮火连天。赵登禹指挥部队依托地形反击,亲自带队试图突围,左臂中弹后仍坚持指挥,胸腹再中数弹,最终倒下,壮烈殉国,年仅39岁。 战斗持续约一小时,132师死伤过半,余部四散突围。日军为封锁消息,残杀路过平民,手段残忍。赵登禹的遗体被附近龙泉寺僧人冒险收殓,藏于寺中,八年未被日军发现。这场伏击暴露了抗战初期中国军队的困境:日军在地图、侦察和情报上占尽优势,汉奸的出卖让中国军队行踪暴露无遗,本土作战优势荡然无存。 赵登禹牺牲后,消息传遍全国,军民无不悲痛。他的事迹迅速传开,成为激励抗战军民的象征。1945年抗战胜利,家人多方寻觅,找到龙泉寺,僧人将藏了八年的灵柩交还。赵登禹10岁的女儿赵学芬亲往祭奠,泪流满面。遗体被移葬于卢沟桥畔西道口,墓碑上刻“抗日烈士赵登禹将军之墓”,由北京市列为文物保护单位。国民政府追授他陆军上将,表彰其忠勇。 1952年,中央人民政府颁发烈士证书,毛泽东亲署其名。北平将北沟沿改名为赵登禹路,通县东大街也以他命名。每逢清明,卢沟桥畔墓前香火不断,民众自发献花,缅怀英雄。赵登禹学校以他的精神为校训,融入开学第一课,教育学生铭记历史。他的事迹与《大刀进行曲》一同传唱,激励后人珍视和平。日军在伏击中的情报优势和汉奸的背叛,凸显了抗战初期中国军队的艰难处境,但赵登禹的牺牲唤起了更多人的斗志,为抗战胜利奠定了精神基础。他的墓地至今伫立,诉说着那段血火岁月,提醒后人勿忘国耻。