1948年辽沈战役中,卫立煌有一个秘密,蒋介石一直到晚年都不知道 “1948年9月10日夜,司令部里风声紧——‘司令,您真打算照委员长电令出兵锦州?’”值班警卫压低嗓门。卫立煌抬头,只回了两个字:“再议。”谁也没听出,这轻飘飘的回答背后,藏着他不肯示人的心思。 那晚,他摊开最新战况图,红蓝箭头交错。锦州岌岌可危,沈阳却像孤岛。蒋介石电报一封接一封催逼增援,可卫立煌暗暗掂量:真要把精锐投进去,恐怕全军覆没。更重要的是,他早已不想再为蒋氏政权“填坑”。 卫立煌并非天生“异志”。他1897年生于合肥东乡,十四岁应乱世入新军,先跟孙中山,后投蒋介石。靠一股拼命劲,混成了所谓“五虎上将”。当年围剿红军,他也是急先锋,火烧金家寨时,蒋介石竟用他名字设立“立煌县”,风光得很。 转折出现在山西抗战前线。卫立煌率14集团军赴忻口,与八路军并肩作战。他亲眼见到平型关大捷后伤兵含笑高呼“抗日救国”,又在阳明堡飞机场旁听见八路军炸毁敌机的轰鸣。敌我差距悬殊,却能取胜,这让他第一次怀疑旧日教条。 1938年4月,他踏上窄窄的延河木桥。毛泽东迎面而来,握住他手说:“卫将军辛苦。”延安的窑洞、战士的笑脸、墙上的大字报——一切简朴却充满朝气。三天访问,卫立煌带走了百万发子弹、二十五万枚手榴弹的批条,还带走了另一种东西:信念的裂缝。 抗战胜利后,蒋介石借“出国考察”削其兵权。卫立煌先到日本,再去美国,最后滞留巴黎。巴黎工人街头高唱《国际歌》,法国共产党人把一封信递给他——延安方面同意他回国起义。可他还没等到回音,就被迫踏上回国船,只因蒋介石新设“东北行辕”非他不用。 1947年底抵沈阳,卫立煌心里已有一盘棋:守住要地,不再替南京做无谓牺牲。他把主力收缩进沈阳—长春—锦州三角,表面修碉堡、练新兵,实则按兵不动。参谋们急,东北行政长官熊式辉更急,天天嚷“共军兵临城下”,但卫立煌只是摇扇子:“枪口朝外,别乱跑。” 1948年10月2日,蒋介石电话直接打进司令部,声音发颤:“务必立刻出兵辽西,解锦州之围!”卫立煌仍旧那句“再议”。放下话筒,他对幕僚陈诚之说:“宁可背黑锅,也不能让十几万弟兄丢在松山平原。”几小时后,他却向各军下达“固守原防”的密令,口头理由是“共军善围点打援”。 辽沈战役迅速逆转。10月14日,锦州陷落;17日,塔山封口;25日,长春解放。沈阳顿成孤城。蒋介石电文中连用“大义、军纪、忠诚”字眼,几乎是最后通牒。卫立煌无动于衷,暗暗安排爱将向外突围,自身则于28日飞抵北平,随后被召回南京“述职”。 南京钟山别墅里,他被软禁。蒋介石拍桌子:“你怎么就不肯救锦州?”卫立煌沉默。没多久,李宗仁、白崇禧掀起逼宫风潮,蒋下野。卫立煌借机溜至上海,又转香港。国民党特务盯住他,他却在公寓里写下几十封密信,劝旧部“观时局、慎抉择”。 1949年10月1日,香港街头收音机里传来开国礼炮声,他立刻发去贺电:“伟大胜利,举国欢腾,煌心热血翻腾。”这封电报让台北震怒,却也让北京注意到这位“头号战犯”。毛泽东批示:“此人可争取。”周恩来亲自部署营救路线,足足用了六年。 1955年3月,卫立煌化名“李伯山”乘小船自汕头登陆,旋即抵京。周总理家里,桌上摆着淮扬小菜。毛泽东见他进门,朗声笑:“卫将军,您终于回来了!”短短一句,老兵眼眶湿了。 他随后发表《告台湾袍泽朋友书》,直指蒋氏集团“以党私戕害民族”,呼吁旧部弃暗投明。那份手书在金门、马祖秘密传阅,不少军官开始动摇。刘玉章、黄维等人的回归,都与此信间接相关。 时间快进到1961年12月31日。台北士林官邸寒风呼啸,蒋介石伏案写日记:“生平两大耻,南京失守、东北溃败。唐生智无耻投机,卫立煌不学无术。”他仍不明白,当年那个看似“固守沈阳”的老将,早已将枪口悄悄调转。 卫立煌的秘密,其实并不玄妙。只是一个老兵在多年血火中,慢慢看清了什么才是救国之路,于是选择了“不救锦州”。这一步,他扛住骂名,也守住了本心。蒋介石直到晚年仍把他归为“狂徒”,却从未想到:正是这个“狂徒”,用一场“按兵不动”,加速了整盘棋的终局。

左派

小编胡说八道什么!刘玉章没回来,黄维早就被俘了!

用户10xxx00

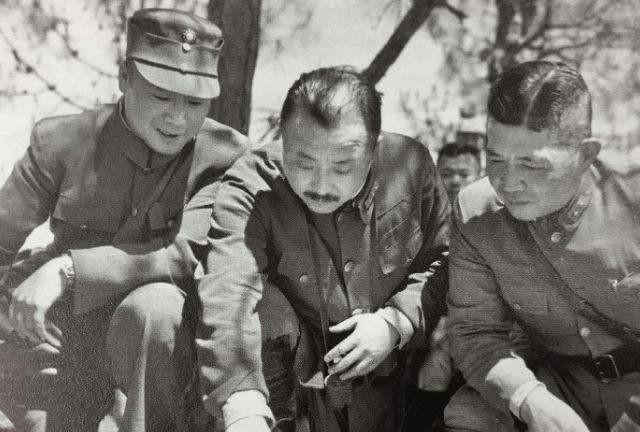

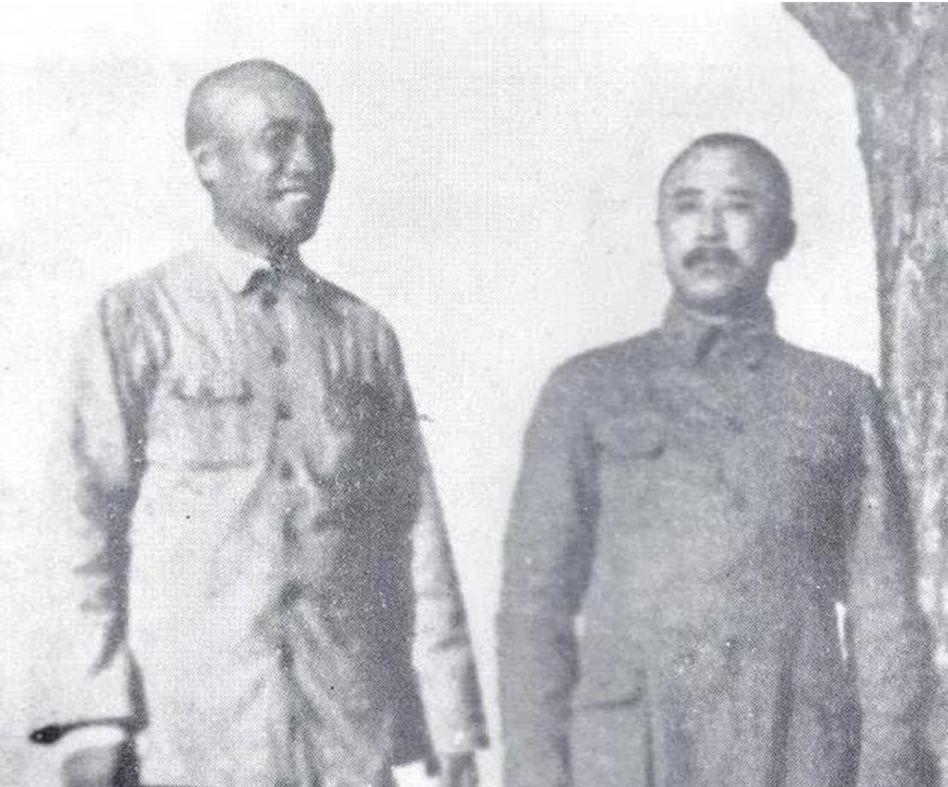

搞刘峙和陈仪的照片为毛呀

用户10xxx98

不胡说八道能做小便?

用户10xxx22

廖耀湘也不愿意出兵锦州

徐兆强

小编可以写小说