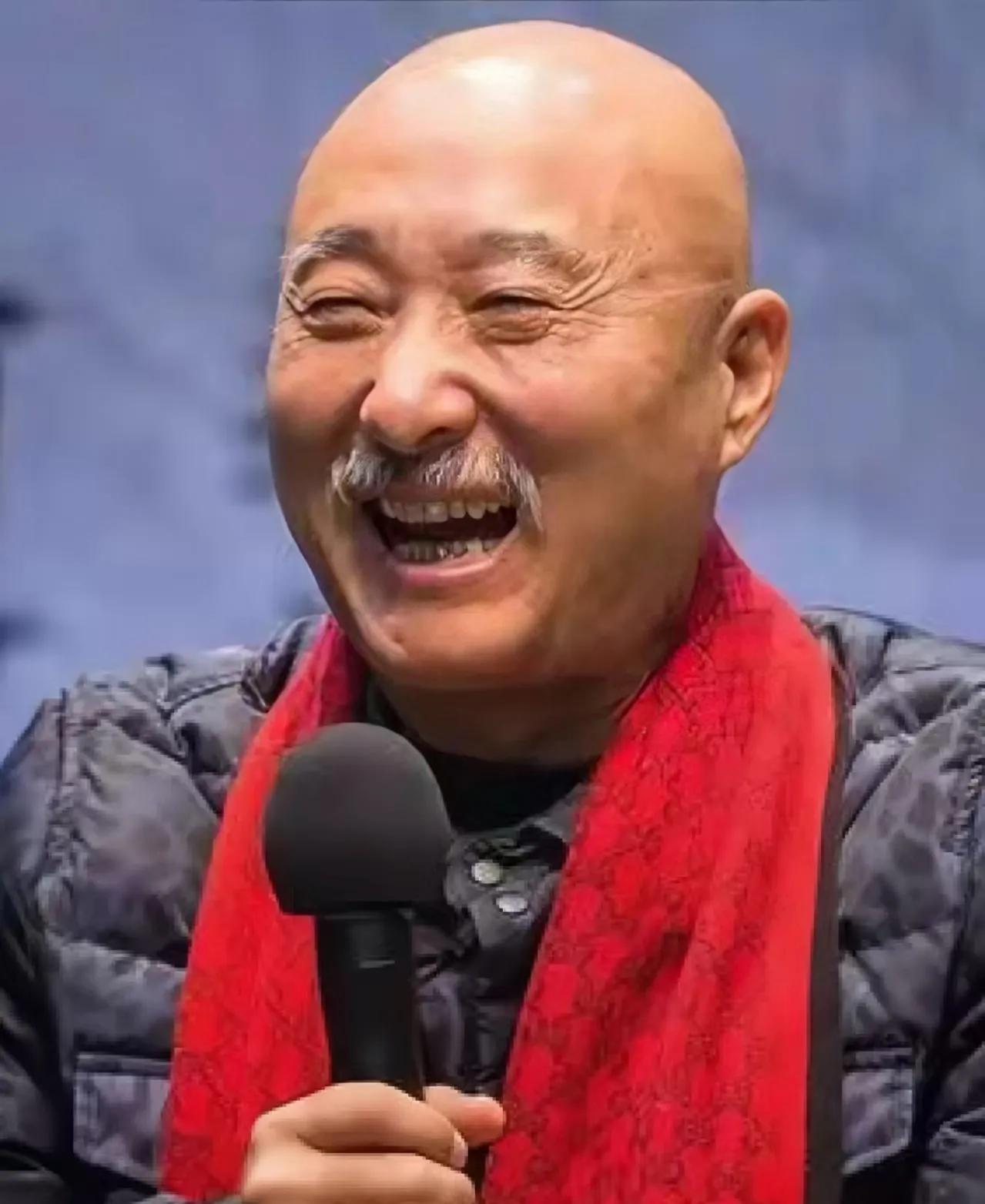

1989 年的香港夜总会里,蔡澜看着身边推杯换盏的黄霑与金庸,突然冒出一个念头:“我们为何要花钱逗别人开心?不如让漂亮姑娘来陪我们聊天。”

这个随性的想法,最终催生出华语电视史上最不羁的访谈节目《今夜不设防》。

蔡澜的人生起点,藏着对艺术的原始向往。

生于书香门第的他,自幼痴迷光影世界,尤其对外国电影情有独钟。16岁时,怀揣导演梦的他远赴日本深造,在黑泽明等大师的电影美学熏陶下,不仅练就了流利的日文,更摸清了电影工业的运转逻辑。

这段经历为他日后的职业生涯埋下伏笔,当邵氏电影急需开拓日本市场时,精通双语又懂电影的蔡澜成了不二人选,顺理成章地担任邵氏驻日经理。

回到香港后,蔡澜直接坐上邵氏王牌监制的位置。

80年代的香港电影正值黄金时代,他仿佛握着点石成金的魔法 —— 经手的每部作品无论口碑如何,总能赚得盆满钵满,即便是被影评人诟病的 “烂片”,也能凭借精准的市场判断实现盈利。

在他的操盘下,邵氏电影迎来最辉煌的岁月,流水般产出的影片填满了东南亚的影院,也让公司的账本越翻越厚。

但数字的增长并未带来内心的满足。

随着时间推移,邵氏陷入 “数量至上” 的怪圈,风月片、快餐式商业片成了主流。这与蔡澜心中 “电影应是艺术载体” 的初衷背道而驰。

他终于按捺不住,找到邵逸夫直言:“我们拍40部赚钱的电影,留一部赔本的做艺术尝试,行不行?” 邵逸夫的回答干脆利落:“放着钱不赚,谈什么情怀?” 这句对话,道破了资本与理想的永恒矛盾。

蔡澜明白,此地已非容身之所,转身递交辞呈时,他没丝毫犹豫 —— 比起账户上的数字,内心的笃定更值得坚守。

离开邵氏的蔡澜,在文字世界找到了新出口。经倪匡引荐,他结识了金庸,受邀在《明报》开设专栏。

彼时黄霑也因情感失意在此疗愈,加上早已坐镇的倪匡,香港 “四大才子” 终于聚首。

这四个各怀绝技的文人,在报端挥洒笔墨,时而谈美食,时而论江湖,字里行间满是性情中人的真趣。

命运的伏笔总在不经意间显现。

为排解黄霑的愁绪,蔡澜再次拉上金庸奔赴夜总会。看着霓虹灯下觥筹交错的场景,他重提当年的想法:“不如做档节目,让明星陪我们喝酒聊天。” 金庸与黄霑当即拍板,《今夜不设防》就此落地。

这档节目彻底打破访谈的条条框框:没有提词器,没有预设脚本,只有香槟、香烟与敞开心扉的对话。

林青霞聊起银幕外的少女心事,张国荣坦言对事业的迷茫,成龙爆料片场的惊险瞬间,明星们卸下光环,在三位才子的引导下说出最本真的想法。

观众隔着屏幕,仿佛在偷听一场名流私宴,这种前所未有的真实感,让节目迅速火遍两岸三地。

但自由的代价往往是争议。节目中烟酒不离手的画面,以及对敏感话题的直言不讳,很快引来舆论反噬。

开播仅两年,这颗电视界的 “不羁之星” 便因内容尺度问题黯然落幕。可蔡澜对此毫不在意,在他看来,能留下几段酣畅淋漓的对话已足够,世间好物本就如朝露,不必强求永恒。

节目停播后,蔡澜转身投入美食江湖。他走遍街巷,从米其林餐厅到路边摊,用文字记录食物背后的人情世故。

《蔡澜谈吃》《食材字典》等专栏与书籍,将烟火气写得活色生香,字里行间全是对生活的热忱。

他说:“做菜如做人,火候到了自然好吃。” 这种通透的生活哲学,让他在美食领域同样风生水起,从电影人到作家再到美食家,身份的转换从未让他手足无措,反而像换道菜式般从容。

纵观蔡澜的一生,他始终在商业与艺术、世俗与理想间寻找平衡。

在邵氏时,他懂赚钱的门道,却不被利益绑架;做节目时,他玩得尽兴,却守住真实的底线;

写文章时,他谈风月说美食,字里行间却藏着人生智慧。他从不是传统意义上的 “成功者”,却活得比谁都明白 —— 知道自己要什么,更知道该如何取舍。

2024年,蔡澜的离去让 “香港四大才子” 的时代彻底画上句点。

人们怀念的不仅是那个群星璀璨的黄金时代,更是像蔡澜这样敢爱敢恨、活得通透的性情中人。

当《今夜不设防》的片段在网络上被反复回味,当他的文字仍在滋养着都市人的味蕾与心灵,我们终于读懂:真正的传奇,不在于留下多少丰功伟绩,而在于用一生证明——人可以既活得世俗,又活得诗意。