14岁救火小英雄雕像被拆除,英雄事迹也被禁止再宣传,这究竟是怎么一回事呢?

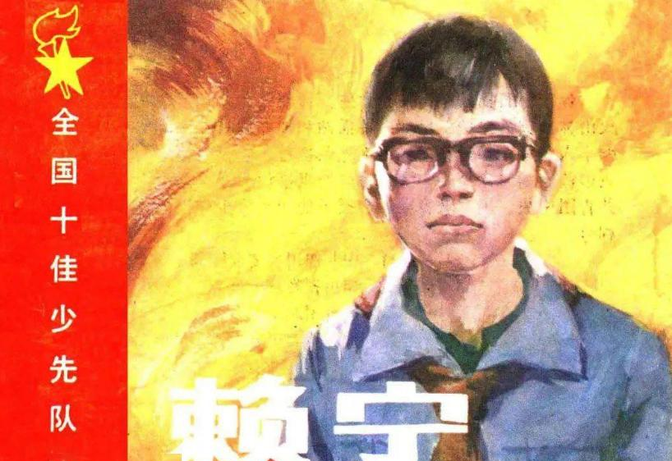

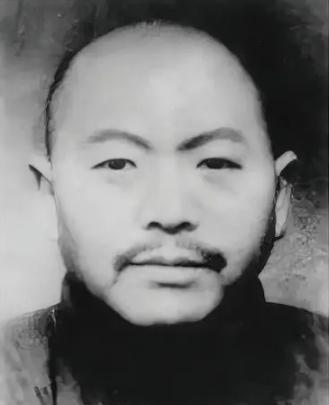

赖宁1973年10月出生在四川雅安石棉县,那地方山多林密,火灾常见。他爸是当地水电局干部,妈操持家务,还有个妹妹。赖宁从小就聪明,读书成绩拔尖,小学时年年拿三好学生和优秀少先队员奖,还得过省红领巾读书活动一等奖,地区绘画二等奖,县书法一等奖。小学毕业,他以全县第一考进石棉县中学。赖宁爱大自然,梦想当地质学家,像李四光那样勘探矿藏。他组织小伙伴建探险队,叫“金龙队”,周末上山捡石头,研究水晶、云母啥的,还做标本送学校。石棉县是火险区,他小学起就帮大人灭火,前前后后三次,政府表扬信寄到学校老师才知道。 他不爱张扬,干事低调。赖宁还爱好广,踢足球、集邮、吹笛子、弹电子琴啥都行,生活充实。家里虽不富裕,但父母支持他订报刊,培养求知欲。他十岁时写信给县政府,举报大渡河非法捕鱼,呼吁保护资源。这孩子从小就有责任感,不光顾自己玩乐,还想着国家财产安全。进入初中,他继续保持优秀,身体也练得壮实,为将来地质考察打基础。赖宁的成长轨迹典型农村娃努力上进的模样,让人觉得接地气又励志。

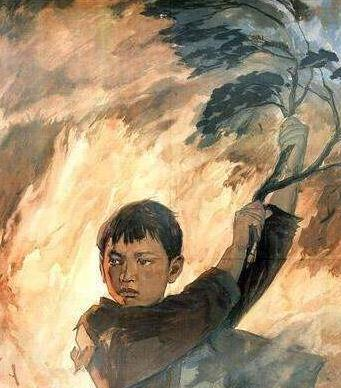

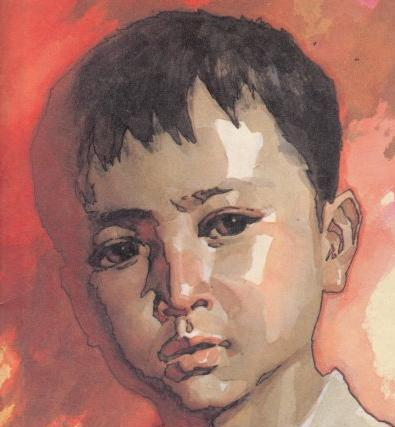

1988年3月13日下午,海子山电线短路起火,风大,火势瞬间蔓延成火海,威胁周边森林、卫星电视转播台和石油公司油库。要是烧过去,损失巨大。赖宁在家写作业,听到广播号召村民灭火,他立刻加入队伍。那天他14岁,初中二年级学生。没有专业工具,就用树枝拍打火焰。他和小伙伴冲在前面,连续扑了四五个小时。现场领导见孩子危险,用车把他们送下山,可赖宁中途跳车,又跑回南坡继续灭火。那里火更大,人少,他坚持到体力耗尽。大火扑灭后,保住3500亩林地,转播台和油库没事,但赖宁失踪了。第二天上午,人们在南坡焦土上找到他遗体:右手紧抓小松树,左手撑地,右腿弯曲像在攀登,眼镜丢了。 葬礼时,人山人海,父母悲痛欲绝。赖宁牺牲后,迅速被报道,1988年5月省政府批他为革命烈士,1989年5月团中央和国家教委授“英雄少年”和“全国十佳少先队员”首位称号。全国掀起学习热潮,他的故事进教材,照片挂学校墙上,雕像建多地,如成都文化公园、太原东仓巷、石棉县广场。人们学他热爱祖国、临危不惧、全面发展。那年代,强调集体利益,国家财产重于一切,赖宁成了典型偶像,尤其对70后80后影响深。

赖宁事迹宣传高峰期,全国中小学生都学他扑火精神。可几年后,问题冒头。1994年4月,辽宁徐屯镇山火,17个学生参与灭火,结果8死1伤重。这些孩子大多听过赖宁故事,受激励冲上前线。类似事件不止一桩,还有救落水者自己淹死的青少年。社会开始反思,孩子生命最宝贵,火灾无情,专业消防员都危险,何况未成年人?过度宣传可能导致盲目模仿,忽略自身能力评估。有关部门调整策略,强调保护未成年人安全。2004年,《北京市未成年人保护条例》实施,学校摘下赖宁照片,避免鼓励高风险行为。国家教委和林业部发通知,严禁中小学生扑救山林火灾。教材新课改时,赖宁故事删除,转向教孩子遇险求助专业人士。雕像陆续拆,如成都的21世纪初移走,太原2011年因城市整治拆除,无单位接收。不是否定赖宁英雄,而是时代变了,现在更注重生命教育。过去集体主义强,国家财产优先;如今个人安全第一,孩子先保命,再谈贡献。这变化有内涵,反映社会进步,从救火英雄到理性守护,教育思路接地气。