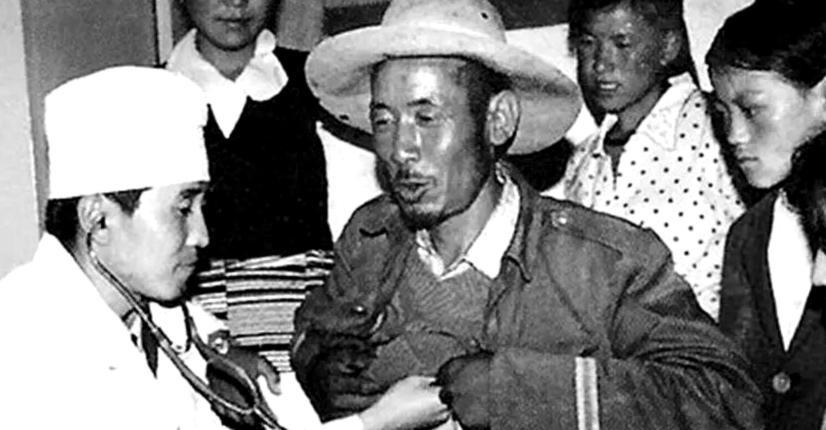

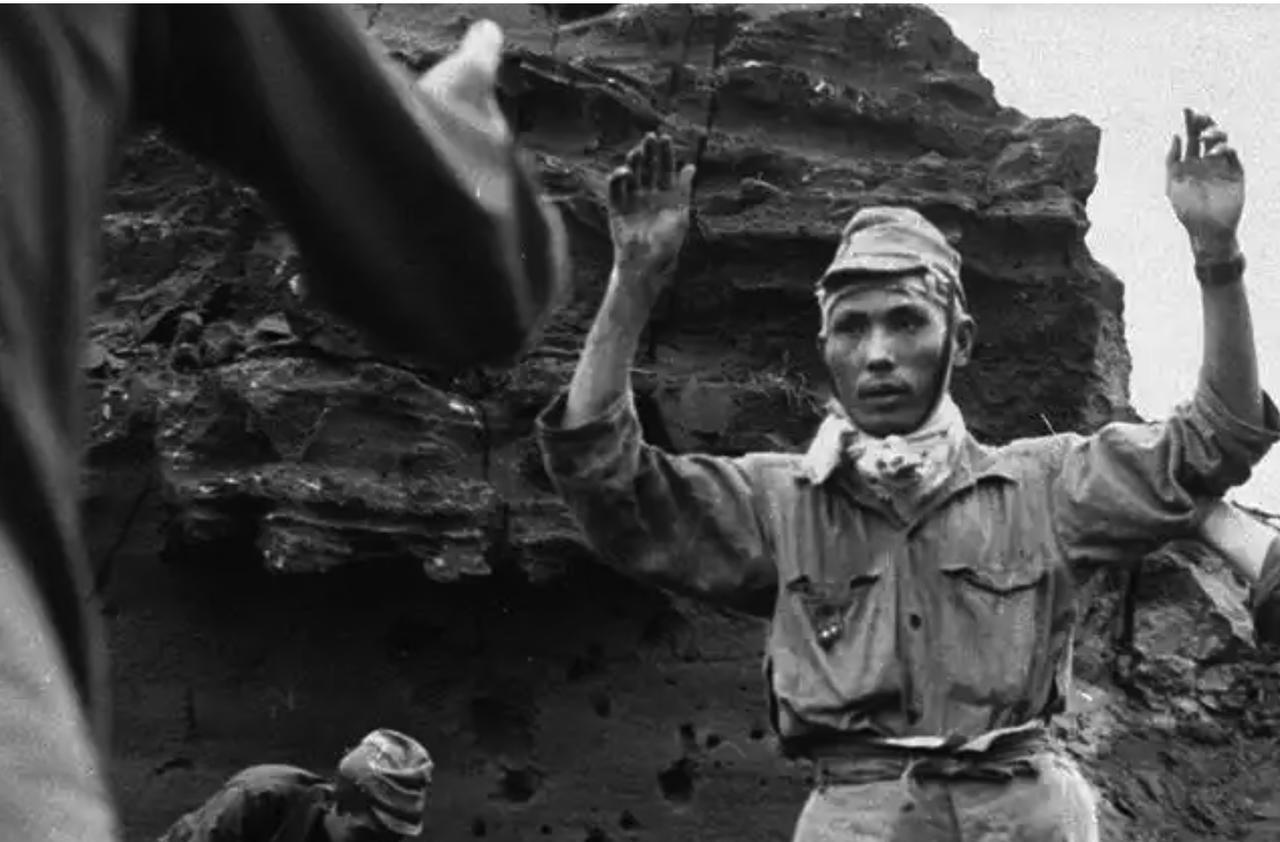

1956年,一位35岁的庄稼汉,咳了整整十年却从未踏进医院大门。谁知有天,妻子硬拽着他去看病。不料他咳嗽骤然加剧,突然"哇"地喷出一团带血的黑色异物。更令人震惊的是,医生见状竟脸色骤变,当场拨通了报警电话。 【消息源自:《中国网》高其煊口述历史记录及《山东抗日根据地史》相关记载】 1956年夏天的一个晌午,山东滨州的高粱地里热浪滚滚。58岁的高其煊弯着腰给玉米除草,汗珠子顺着晒得黝黑的脖颈往下淌。突然他剧烈咳嗽起来,喉咙里泛起熟悉的铁锈味——这是十年来第无数次咯血了。但这次不同,鲜血像开了闸的水泵般往外涌,染红了脚下的黄土。他下意识去摸口袋里的止痛片,却发现药瓶早已空空如也。"老高!"妻子王秀兰的尖叫从田埂那头传来,他眼前一黑,重重栽倒在玉米秆上。 卫生所的刘大夫起初以为这是个普通肺病病人。直到清理呼吸道时,听见金属撞击搪瓷盘的脆响——一枚沾着血丝的子弹头正躺在托盘里发亮。"这是...三八式步枪的弹头?"刘大夫的眼镜滑到鼻尖,他年轻时在野战医院待过,认得这种日军制式子弹的独特弧度。病床上的高其煊却露出如释重负的笑容:"可算把这玩意儿咳出来了。" 时间倒回1945年春天,20岁的高其煊正在自家馒头铺揉面。日军扫荡队的马蹄声碾碎了清晨的宁静,面粉袋被刺刀挑破的瞬间,他记住了那个戴眼镜日本兵领章上的星徽。三个月后,他成了八路军渤海军区的一名侦察兵。"俺爹说当兵吃粮天经地义,"后来他总这么解释,"但俺心里揣着的是那袋被糟蹋的白面。" 在部队的第三个月,高其煊遭遇了那颗子弹。当时他正趴在玉米地里侦察敌情,突然右胸像被烧红的铁条捅穿。卫生员老张扒开他浸血的军装直嘬牙花子:"子弹卡在肋条骨缝里了,现在取要开膛,你扛得住不?"高其煊咬着绷带摇头:"留着吧,等打完仗..."谁料这一留就是十一年。 返乡后的高其煊把军功章锁进樟木箱,就像锁住那段烽火岁月。但体内的子弹却像枚活体勋章,每逢阴雨天就在肺叶间游走。有次犁地时突然咯血,邻居老王递来旱烟袋劝他歇歇,他抹掉嘴角血沫笑道:"庄稼人哪有这么金贵?"其实夜里他常疼得蜷成虾米,止痛片咬得嘎嘣响也不敢出声——西屋睡着才五岁的闺女呢。 1956年那个酷热的午后,当子弹终于离体而出时,高其煊的第一反应竟是愧疚。"白糟蹋了六块钱医药费..."他嘟囔着要起身,被刘大夫一把按住。闻讯赶来的县公安局干事捧着子弹直哆嗦:"这可是重要物证!您得跟我们回局里做笔录。"高其煊愣了:"咋的,这子弹...犯法了?" 事情很快传开了。县里派来的吉普车接他去济南大医院复查那天,全村人围着看稀奇。公社书记拎着两瓶山楂罐头登门,高其煊却蹲在门槛上发愁:"地里的棉花该打杈了..."只有妻子王秀兰红着眼眶骂他:"犟驴!当年要不是你非说子弹会自己化掉..."老头儿嘿嘿笑着去够桌上的止痛片,突然反应过来似的缩回手:"嗨,以后用不着这劳什子了。" 在济南军区医院,X光片显示他的右肺叶布满陈旧性瘢痕。"子弹像把微型犁,这些年把你肺组织耕出了无数条'沟渠'。"主治医生说着专业术语,突然换成山东土话:"大爷,您真是条硬汉!"高其煊望着窗外梧桐树上蹦跳的麻雀,想起1945年那个被子弹击中后仍坚持爬回营地的夜晚。当时月光下的玉米秆也是这样沙沙作响。 返乡的火车上,县武装部干部小心翼翼地问他要不要补办伤残军人证。老头儿摆弄着新配的止咳糖浆直摇头:"现在能咳出声儿了,挺好。"但命运有时比子弹更难预料——三个月后,公社喇叭里突然开始天天播放他的事迹,省报头版登出《铁骨老兵十年藏弹》的报道。最让他哭笑不得的是,村里娃娃们见了他就喊:"高爷爷,再讲讲您咳出子弹的故事呗!" 秋收时节,高其煊照例去帮邻居老王捆麦子。歇晌时老王递来水瓢:"老哥,说实话,这些年你真不觉得疼?"老头儿掬起一捧井水洗脸,水珠顺着皱纹沟壑往下淌:"疼啊,可比起那些躺在玉米地里再没醒过来的弟兄..."他忽然打住话头,抄起镰刀走向麦浪翻滚的田地。金黄的麦穗在风中低垂,像无数个未完成的鞠躬。