保时捷的“中年危机”,传统豪车跌落神坛

作者 | Sunnyue来源 | 互联网品牌官

曾经需要排队三个月的卡宴,如今库存车上的灰尘已积了厚厚一层。

3月,小米汽车共交付2.92万辆,日均942台。

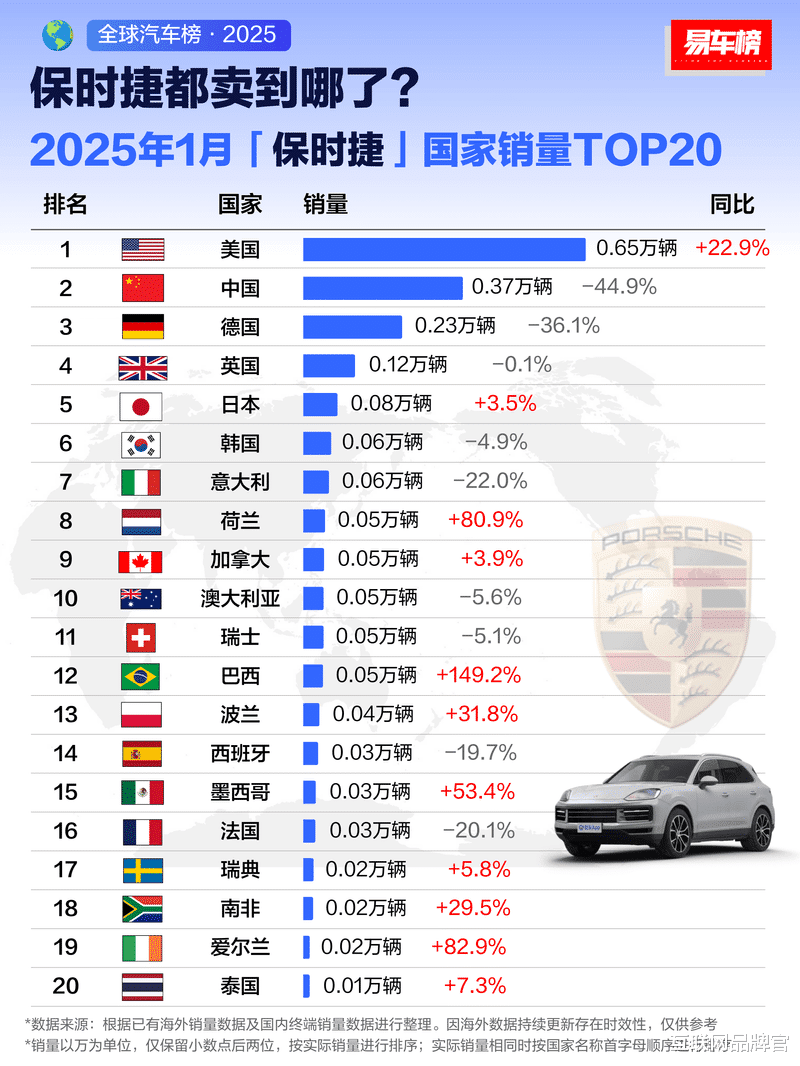

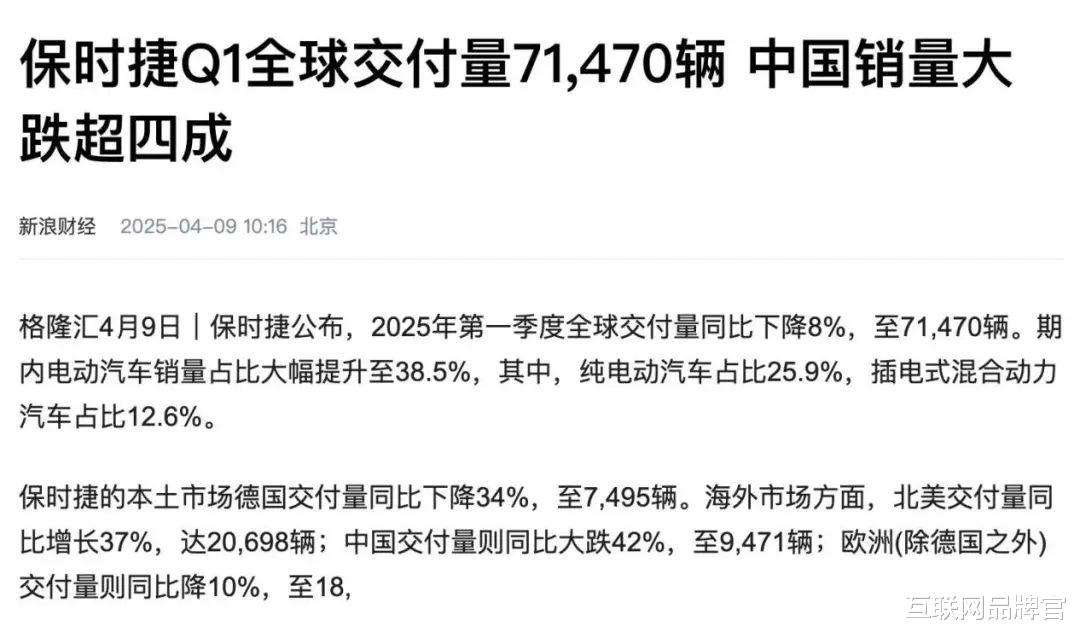

而2025年第一季度,保时捷在华销量同比暴跌42%,9471辆的惨淡数据甚至不及小米汽车10天的交付量。

这种断崖式下跌绝非偶然。

曾加价10万仍一车难求

回望2021年,当保时捷在中国市场创下9.57万辆销量神话时,展厅里挤满了手持现金的煤老板和互联网新贵。

此时Taycan作为电动先锋横扫高端市场,Macan加价10万仍一车难求。

可短短四年光景,这个曾占据保时捷全球30%销量的超级市场,竟沦落到不足万辆的境地。

更残酷的是,这种低迷正以惊人的速度向整个传统豪车阵营蔓延。

宝马5系终端价跌破35万,奥迪A6L优惠12万仍无人问津,奔驰E级车主群变成了“韭菜互助会”。

当保时捷工程师还在斯图加特调试第八代燃油发动机时,中国新势力已用颠覆性技术改写了游戏规则。

小米SU7 Ultra以1.98秒破百的狂暴性能,将百万超跑拉下神坛。

要知道,在传统认知里,能达到如此恐怖加速成绩的,都是那些价格高昂、只存在于顶级超跑俱乐部的车型。

可小米SU7 Ultra却以相对亲民的价格,让普通消费者也能体验到风驰电掣的快感,这无疑是对保时捷等传统性能车的巨大冲击。

▲ 图注:保时捷销量

如今问界M9的HUAWEI ADS 3.0系统,正在挑战人类驾驶员的决策速度。

这些搭载8155芯片、支持5G互联的智能终端,与保时捷Taycan上那排物理按键形成鲜明对比。

后者车机启动时长达45秒的等待,足够蔚来车主通过NOMI点好一杯星巴克。

市场调研机构J.D. Power的最新数据显示,Z世代购车决策中,“智能座舱体验”权重已达47%,远超“品牌历史”的13%。

这种现象在30万元以上市场尤为明显:理想L9车主日均唤醒语音助手62次,而保时捷车主平均每三天才会触碰一次中控屏。

如今的年轻消费者,成长于互联网飞速发展的时代,他们对汽车的需求早已不再局限于单纯的交通工具,而是更倾向于将其视为一个智能移动空间。

车企更新换代,

保时捷扛不住了!

在这个科技日新月异的时代,产品的更新换代速度直接关系到品牌的竞争力。

中国车企紧跟时代步伐,不断推出新车型、新技术,满足消费者日益多样化的需求。

智能座舱的便捷性、交互性以及丰富的功能,成为了他们购车时的重要考量因素。

而保时捷等传统车企,由于研发周期长、决策流程繁琐,往往无法及时跟上市场变化的节奏。

更致命的是,中国车企正以“互联网速度”迭代产品,保时捷7年的产品周期,在蔚来18个月、小米12个月的更新频率面前,实在是扛不住了!

再加上价格体系的崩塌则彻底撕碎了传统豪车的最后尊严。

当保时捷销售还在强调“价值优先于销量”时,现实给了他们一记响亮的耳光。

二手市场2019款Macan残值率已跌破50%,准新车帕拉梅拉挂牌价较指导价腰斩。

反观新能源阵营,搭载宁德时代麒麟电池的极氪001,三年保值率竟逆势达到78%。

这种价值倒挂的背后,是消费者对技术路线的重新投票。

曾经,保时捷凭借其精湛的工艺、悠久的历史和卓越的性能,在消费者心中树立了极高的品牌价值,其产品价格也一直高高在上。

随着新能源技术的飞速发展,消费者的观念发生了转变。

他们更加注重车辆的科技含量、续航能力以及智能化水平。

保时捷在这些方面的滞后,让消费者对其未来价值产生了疑虑,从而导致了价格体系的崩溃。

直播平台数据显示,保时捷发布会直播同时在线人数不足5万,而小米SU7上市当晚,服务器因涌入3200万观众三次宕机。

▲ 图源:小米汽车

尴尬的是,保时捷引以为傲的PDK变速箱工厂,如今正为产能过剩发愁,而宁德时代的德国工厂却需要三班倒才能满足电池订单。

这一鲜明对比,直观地反映出消费者对不同品牌的关注度差异。

在互联网时代,关注度往往意味着市场潜力。

蒸发620亿欧元

保时捷路在何方?

这种产业势能的转换,在资本市场体现得更为赤裸。

截至4月16日,保时捷控股市值较2021年巅峰蒸发620亿欧元,相当于整个比亚迪市值的1/3。

在供应链方面,中国企业凭借在新能源领域的先发优势,已经建立起了完善的产业生态。

宁德时代等电池制造商,不仅在国内占据了主导地位,还在全球市场上攻城略地。

而保时捷等传统车企,由于长期依赖传统燃油车供应链,在向新能源转型过程中,面临着供应链重构的巨大挑战。

转型阵痛中的传统豪车并非没有挣扎。

宝马计划在2026年推出搭载“情感引擎”的AI智能体,试图让车机交互具备人类温度;

奔驰全新CLA号称要打造“车轮上的超级计算机”;

奥迪更是放下身段牵手华为,欲借鸿蒙系统重夺智能高地。

▲ 图源:新浪财经

但这些迟到的补救,在小米汽车“人车家全生态”的降维打击下,显得苍白无力。

宝马、奔驰、奥迪等传统豪车品牌,也意识到了智能化转型的紧迫性,纷纷投入大量资源进行研发。

然而,由于起步较晚,技术积累不足,他们的转型之路充满了坎坷。

有跨国咨询公司的沙盘推演显示,到2027年,中国高端新能源汽车市占率将突破40%,BBA阵营中至少有一个品牌会退出主流市场。

小米凭借其强大的品牌影响力、出色的产品营销以及领先的技术实力,吸引了大量消费者的目光。

而保时捷,尽管拥有深厚的品牌底蕴,但在面对新兴科技浪潮时,未能及时抓住消费者的兴趣点,导致其在直播等新兴营销渠道上的表现不尽如人意。

这种新旧势力的时空折叠,正是中国汽车产业百年变局的体现。

随着中国新能源汽车技术的不断进步、市场份额的持续扩大,以及消费者对新能源汽车接受度的不断提高,传统豪车品牌面临的压力将越来越大。

如果不能及时调整战略,加快智能化、电动化转型步伐,他们很可能在这场激烈的市场竞争中被淘汰。

当德国《明镜周刊》记者追问保时捷CEO奥利弗·布鲁默是否考虑降价保量时,这位机械工程博士出身的掌舵者,下意识摸了摸胸前的盾徽徽章。

这个传承了费迪南德·保时捷基因的品牌,正在经历自甲壳虫诞生以来最严峻的生存考验。

或许正如慕尼黑工业大学那份引发业界地震的研究报告所言:“内燃机时代的贵族们,要么进化成科技公司,要么成为博物馆里的展品。”

在这场汽车产业的变革浪潮中,保时捷等传统豪车品牌站在了十字路口。

是坚守传统,还是勇敢拥抱变革,将决定他们未来的命运。

而中国新能源汽车的崛起,无疑为这场变革注入了强大的动力,也让世界汽车产业格局变得更加扑朔迷离。