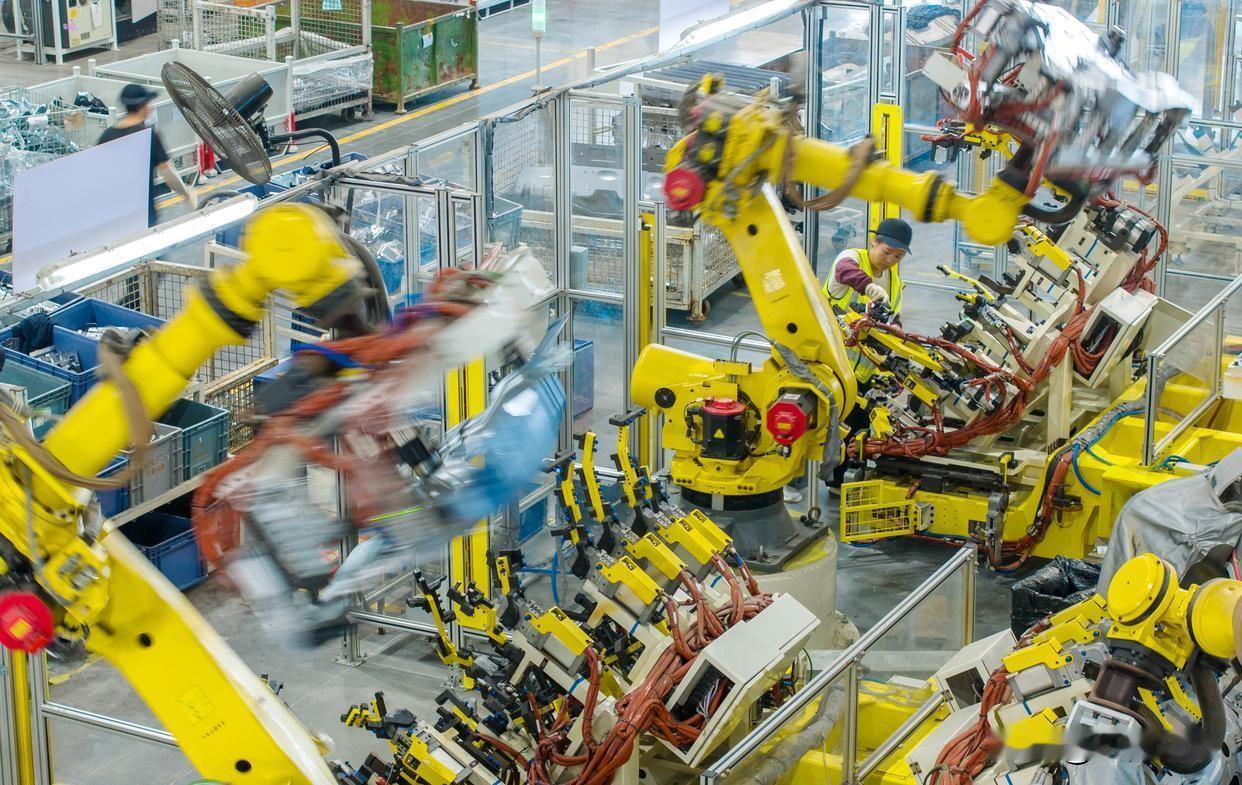

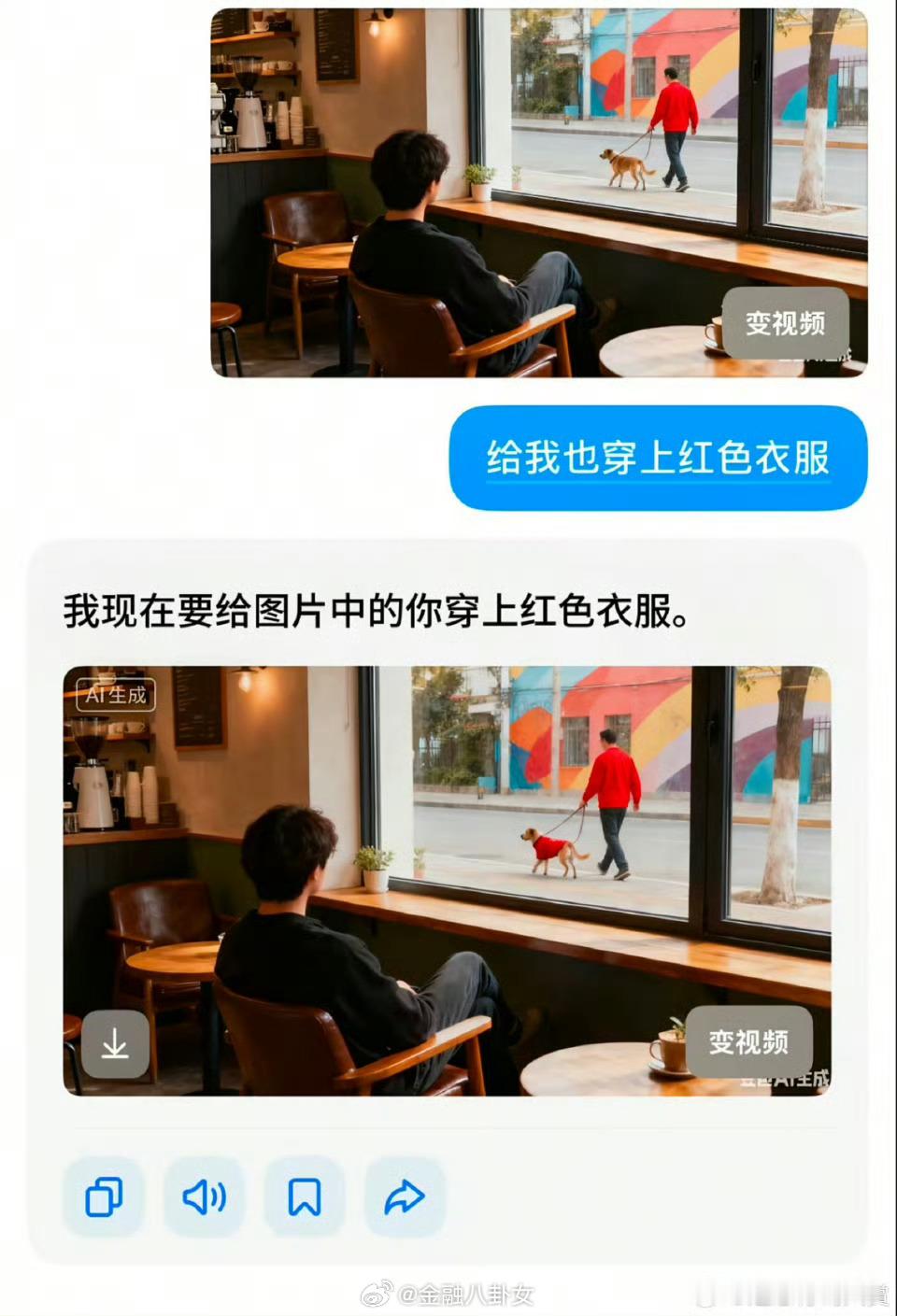

机器人企业骗局曝光:机械臂靠手动遥控,5000 万订单全是幌子? 最近曝光的一批机器人企业,把“表面功夫”做到了极致。 这次不是AI画画也不是虚拟主播,而是在资本市场最火热的机器人赛道,有人投了5000万,结果买来的是个“遥控玩具”。 美国某AI购物平台Nate,吹嘘其AI能自动处理电商订单,结果被爆料:背后的“智能系统”其实是菲律宾的呼叫中心员工在一单单地人工下单,光鲜的界面,藏着人力密集的劳动。 送外卖的机器人Kiwibot也不遑多让,直播时看着像个未来科技产品,实际上是远在哥伦比亚的真人通过摄像头和控制台“远程驾驶”,这些机器人不是“聪明”,而是“听话”。 更离谱的是,一些企业连技术都懒得装,直接在财务数据上动手脚,AI教育公司AllHere声称年收入上千万美元,结果被查出夸大了近700倍,并伪造了客户名单和投资证明。 GameOn的前CEO更是直接伪造银行账户,硬生生把25美元的余额写成了1300万美元。 这些所谓的“创新公司”,把AI当成了挡箭牌,把机器人当成了演出道具,技术没有半点突破,套路却玩得炉火纯青。 为什么这些企业能拉到数百万甚至上千万美元的投资?答案其实不复杂:资本焦虑,认知错位。 IDC的数据显示,2025年全球机器人市场规模预计将突破4000亿美元,中国市场增速全球领先,在这样的背景下,资本一窝蜂地涌入机器人赛道,生怕错过“下一个特斯拉”。 但问题在于,机器人不是App,不是靠几行代码就能做出产品,一个具备真正应用能力的人形机器人,核心部件多数依赖进口,动辄几十万元的成本,远不是初创公司用PPT和Demo能堆起来的。 比如某公司在连试产都没完成的情况下,就通过众筹平台拿到了230万美元的资金,最后因为供应链断裂和资金断流宣告破产,投资人一看技术不行,转头就走,留下一地鸡毛。 这类“快进快出”的投资逻辑,本质上是把机器人当成了互联网项目在投,回报预期高、变现周期短,但机器人偏偏是个烧钱慢活,讲的是积累,而不是爆款。 于是,骗术就有了土壤,项目方只要包装得够像样,资本就愿意“赌一把”。 这一波“机器人翻车”事件,不只是企业的问题,也给整个行业敲响了警钟。 中国已经将具身智能列为未来重点产业,不少地方政府开始设立专项资金扶持,包括北京、浙江在内的多个省市,都明确提出要突破关键技术瓶颈、建立行业标准。 与此同时,像中国智源研究院这样的机构也在推动AI安全的国际共识,要求企业在数据来源、模型训练、安全评估等环节做到可追溯、可验证,防止“看不见的假货”。 资本圈也在逐步恢复理性,2025年上半年,KScale Labs、森合创新等机器人初创公司接连倒下,暴露出量产能力和供应链整合的硬伤,越来越多的投资机构开始转向技术评估为核心的投资逻辑。 像辰韬资本这样的专业机构,全年筛选上百个项目,真正投出的不到2%,他们看重的,不再是概念和故事,而是能不能解决关键问题,比如电机控制、视觉识别、能源续航这些“冷门”但核心的技术。 同时也能看出来一个信息,机器人行业,正在从“讲故事”向“拼硬货”转型。 机器人不是“外卖小哥的替代品”,也不是给直播间“装点门面”的噱头,它的本质,是对人类生产力的增强,是一场深层次的产业革命。 但这场革命不会被“假动作”带来,也不会被PPT堆起来,它需要真正的工程能力、科研积累和长期主义,而不是一波又一波的“爆款企业”。 今天的机器人行业,有点像当年的互联网泡沫,人们相信它的未来,但也被太多短期的幻象所干扰,吹得越响,摔得越狠。 要让机器人真正走出实验室、走进现实,就必须把注意力从概念转向能力,从“表演”转向“实干”。 机器人行业的未来,注定属于那些愿意在冷板凳上坐十年的团队,而不是那些在融资路演上光鲜亮丽的演员。 别再用遥控器假装智能了,资本也该醒醒了,真正的“智能时代”,不靠表演靠技术,不靠噱头靠落地。 看似是一个骗局被揭穿,实则是整个行业的一次自我校准,谁能熬过泡沫,谁才配站在未来。 信息来源:成立仅一年 机器人公司K-Scale Labs倒闭——财联社 美国AI初创公司On前CEO被捕:购豪宅办婚礼挥霍融资,诈骗超6000万美元——金融界