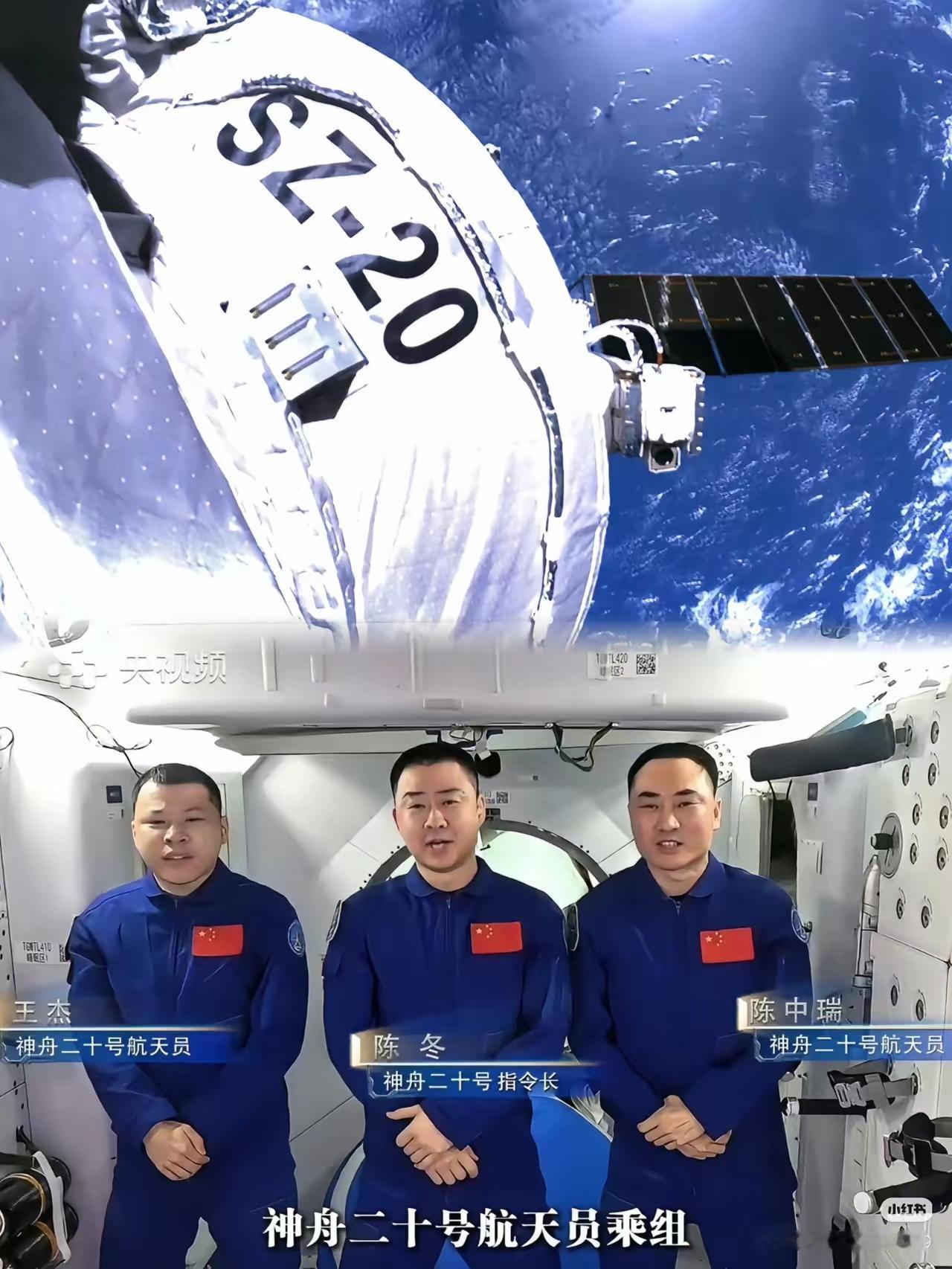

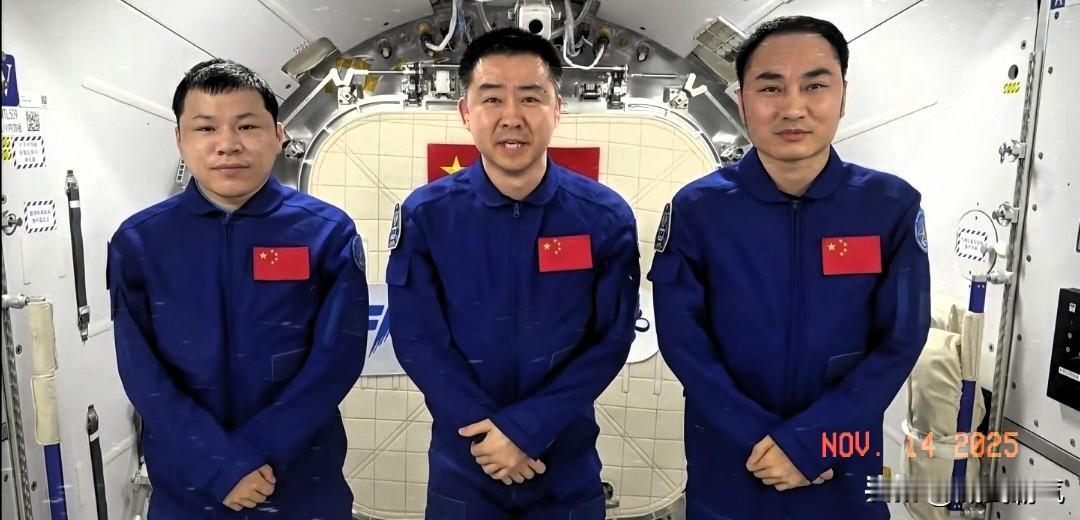

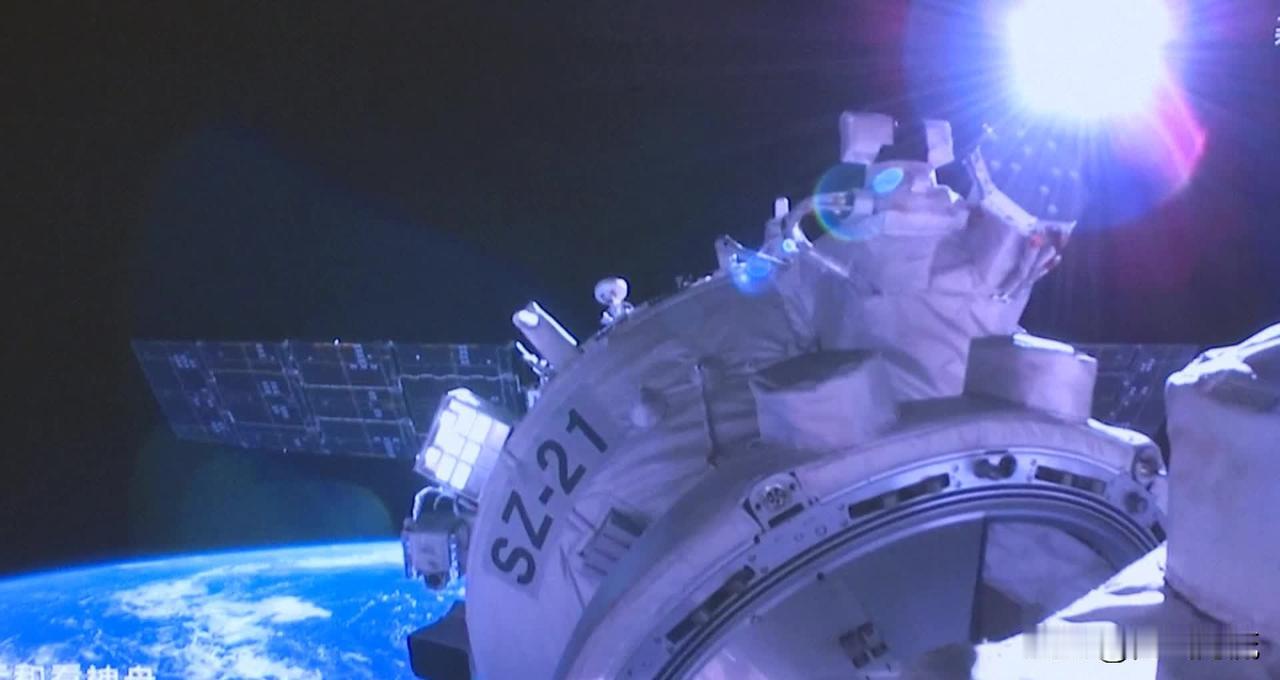

11时14分!神舟二十一号飞船与空间站成功分离,陈冬、陈中瑞、王杰三位航天英雄的回家路正式启航,这波“换船返程”才是中国航天最牛的安全感体现! 这哪是简单的换船,简直是太空版的“生命摆渡”!谁能想到,神舟二十号飞船在太空遭遇了微小空间碎片撞击, 返回舱舷窗的外层防热玻璃出现裂纹,一旦再入大气层,高温可能损毁内层承压玻璃, 舱内失压的风险让航天团队果断启动应急预案——换船返程,把绝对安全刻进每一步。 陈冬作为指令长,在分离瞬间对着镜头比了个安心的手势,后来他说“乘坐神舟二十一号回家,很踏实”, 这三个字背后,是整个航天工程的底气。要知道,这种在轨应急换船救援, 在中国航天史乃至世界航天史上都是首次,敢这么干,全靠硬实力托底。 11时14分分离,16时40分就着陆,全程才5小时26分钟!比之前的神舟十九号快了3.5小时, 秘诀就在“3圈自主快速返回”。以前飞船要绕地球5圈调整轨道,现在缩减到3圈, 最大的突破是离轨制动参数从地面计算改成了船上计算机自主更新,相当于飞船自己拿主意,精准又高效。 别以为自主计算是小事,为了这一步,航天五院的团队做了六轮复核复算, 从方案正确性到故障预案,每个细节都抠到极致。返回舱穿越大气层时,要承受上千度高温, 还要闯过80到40公里高度的“黑障区”——这时候通信中断,全靠飞船自己调整姿态, 咱们的预测制导技术能让返回舱实时适配环境,把过载控制在4g以内,比坐过山车还平稳。 更绝的是中国航天的“双保险”机制。只要空间站有航天员驻留,地面就有一发火箭、一艘飞船随时待命, 最快10天就能发射救援。这次神舟二十一号本是作为驻留飞船发射, 却在关键时刻变身“救援船”,这种滚动备份的设计,让太空探险不再赌运气。 返回舱里,三位航天员的状态好得超出预期。他们在空间站驻留期间完成了27项科学实验, 还安装了空间碎片防护装置,忙得脚不沾地,却始终保持着严谨细致。 分离前,他们仔细检查了返回舱的每一个设备,陈中瑞轻轻拍了拍舱壁, 像是在跟这艘“生命之舟”打招呼:“拜托啦,带我们回家!” 地面指挥中心里,大屏幕上的轨迹线一路绿灯。当返回舱突破黑障,重新建立通信的那一刻, 现场响起了压抑不住的掌声。从制动减速到推进舱分离,从引导伞张开到主伞绽放, 每一个步骤都精准到秒,这背后是无数航天人日夜的打磨,是成千上万个零部件的完美配合。 10千米高度,引导伞率先弹出,把返回舱的速度从200米/秒降了下来;8千米处,主伞张开如巨莲绽放, 速度骤减到5米/秒;1米高度时,4台反推发动机精准点火, 返回舱以3米/秒的速度软着陆,就像有人在地面轻轻接住了它。 这波操作让网友直呼“硬核”!要知道,太空碎片撞击是航天领域的世界性难题, 很多国家遇到这种情况只能被动应对,而中国航天不仅能精准监测故障, 还能快速启动替代方案,让航天员在太空中“换船”避险,这种应急能力放眼全球都罕见。 神舟二十一号的归途,藏着太多中国智慧。3.5小时快速交会对接的纪录还没焐热, 又创下3圈快速返回的新成绩;从神舟一号的标准弹道制导,到如今的自主预测制导, 每一次技术迭代,都是为了让航天员的回家路更安全、更顺畅。 那些质疑“中国航天只会跟跑”的声音,此刻被现实狠狠打脸。当有些国家还在为飞船可靠性发愁时, 我们已经能实现太空应急救援的实战;当别人还在依赖地面指令时, 我们的飞船已经能自主规划返回路线,这种从“跟跑”到“领跑”的跨越, 靠的不是运气,是一代又一代航天人的坚守与创新。 东风着陆场上,搜救车队早已严阵以待。直升机在空中盘旋,地面车辆在荒漠中待命, 当返回舱的红白身影出现在视野里,所有等待都有了意义。医护人员第一时间冲上去, 打开舱门的那一刻,陈冬笑着说:“我们回来了,中国航天经受住了考验!” 这“最牛的安全感”,从来不是凭空而来。是发射场的精准点火,是空间站的稳定运行, 是返回舱的层层防护,更是无数科研工作者“把风险想在前、把预案做在前”的严谨。 它告诉我们,探索星辰大海的勇气,永远建立在万无一失的安全保障之上。 从神舟五号杨利伟孤身飞天,到如今的在轨轮换、应急换船,中国航天用二十多年的时间, 走出了一条自主创新的道路。每一次成功返回,都不是终点,而是新的起点, 那些在太空中突破的技术,终将惠及更多领域,让“航天红利”走进普通人的生活。 三位航天英雄的回家路,是中国航天实力的最好证明。它让我们相信, 只要脚踏实地、精益求精,就没有抵达不了的星辰大海;只要把人民的安全放在首位, 就没有克服不了的困难。这份刻在骨子里的安全感, 正是中国航天最动人的底色。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。神舟二十一号 中国神舟二十号