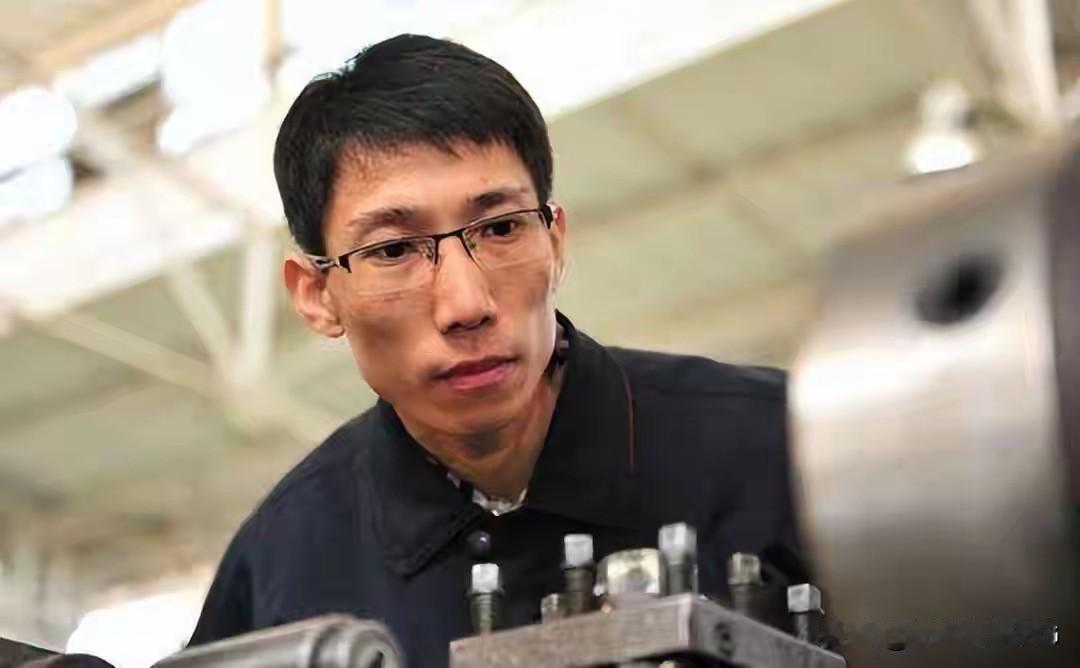

洪家光立下大功,成功破解西方发动机绝密技术,国家奖励800万 很多人听到这消息第一反应都是赞叹,可很少有人知道,这份荣誉背后藏着一个农村技校生数十年的拼劲,更藏着一代技工面对技术封锁的不甘与坚守。洪家光1979年生在辽宁农村,家里条件差,初中毕业后就选了技校学车工,1999年凭着优异成绩进了沈阳黎明航空发动机集团,成了一名围着老旧机床转的一线工人。 1999年驻南联盟大使馆被炸的新闻,成了扎在他心里的一根刺。他在报纸上看到两名烈士遗体要靠外国飞机运回时,攥紧的拳头狠狠砸在墙上,疼得指尖发麻却浑然不觉。从那天起,他像变了个人似的玩命工作。别人一年工作3000多小时就不算清闲,他硬生生做到了5000多个小时,每天下班后还得额外加班四五个小时。2000年他干脆拖着行李搬进了厂房,车间角落铺块垫子就是床,饿了泡碗面、啃块大饼就对付过去,这一住就是好几年。同事们总看见他对着机床嘀咕,手里拿着工具反复摆弄,背后都悄悄叫他“洪疯子”,没人懂他是在琢磨怎么改良工具,怎么缩小和西方的技术差距。 他知道自己学历低,就拼了命补基础。厂里的全国劳模孟宪新有手“高速切削内螺纹”的绝活,他就每天干完本职工作,立马跑到孟师傅的车间当免费助手,端茶倒水、打下手,就为了多看一眼操作手法,多学一个技巧 。几个月下来,他不仅吃透了这项技术,还把师傅强调的“细节定成败”刻进了骨子里。后来厂里要攻克航空发动机叶片的磨削难题,这项技术精度要求达到0.003毫米,相当于头发丝的1/20,一旦出错就可能造成飞机损毁,当时国内多次攻关都失败了,想向国外买专利,对方连谈的机会都不给,直言绝密技术绝不外传。偏偏掌握相关技术的刘师傅突发疾病住院,项目眼看就要搁浅。 洪家光在这个节骨眼上毛遂自荐接下了任务。他每天下班后往医院跑,拿着笔记本把刘师傅说的每一个加工细节都记下来,回到车间就扎进机床旁反复试验。他用的那台机床是上世纪的老古董,精度差还总出故障,没有先进设备辅助,他就靠最笨的办法——记数据、调参数。转速快一点还是慢一点,温度高一度还是低一度,每一次调整的结果他都密密麻麻记在本子上,十几天下来光报废的零件就堆成了小山。前三天加工的产品没一个合格,他没急着抱怨,而是趴在工作台上逐行核对数据,最终发现是机床老化部件的震动导致误差。他凭着从师傅那学的功底,用简陋的工具加固、调整机床,硬是让这台老设备突破了物理极限。 连续14个小时以上的高强度工作成了常态,困了就在工作台旁眯十分钟,机床的轰鸣声成了他最常听的催眠曲 。十天不眠不休的死磕后,他加工出的金刚石滚轮精度竟然达到0.002毫米,不仅满足要求,还超过了国外公开标准。这还不算完,之后五年里他带着团队做了1500多次试验,终于彻底攻克航空发动机叶片滚轮精密磨削技术,这个被西方垄断的绝密技术,被一个技校生彻底破解了 。 这项技术很快投入生产,直接让叶片加工效率提升3倍,累计为国家创造9200多万元产值,还省下了8500万元的进口和研发费用。2017年他站上国家科学技术奖励大会的领奖台,拿着科技进步二等奖证书,成了一众院士里最特殊的技校生代表 。国家奖励的800万奖金,他没用来改善生活,大部分都投进了工作室的设备更新和技术培训里。 有美国企业找上门,开出百万美元年薪想挖他,他想都没想就拒绝了。他说自己的技术是跟着厂里的师傅学的,是靠着国家的平台练的,怎么能反过来为外国做事。后来他成立了技能大师工作室,把自己摸索的绝技写成教材,手把手教年轻人操作,这些年累计培养了2000多名技术工人。他还带领团队完成200多项工装工具革新,解决340余项难题,手里攥着7项国家发明专利。 现在很多人总觉得技术突破靠的是高学历、高科技设备,却忽略了像洪家光这样扎根一线的技工。他们没有光鲜的履历,没有高端的实验室,却凭着一股不服输的劲,在平凡岗位上撕开了技术封锁的口子。那些嘲笑他“疯癫”的人不会想到,正是这份偏执,让我国航空发动机不再受限于人。真正的大国工匠,不就是这样把个人追求和国家需求绑在一起,用一辈子做好一件事吗? 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。

天若有情

国之脊梁为你点赞