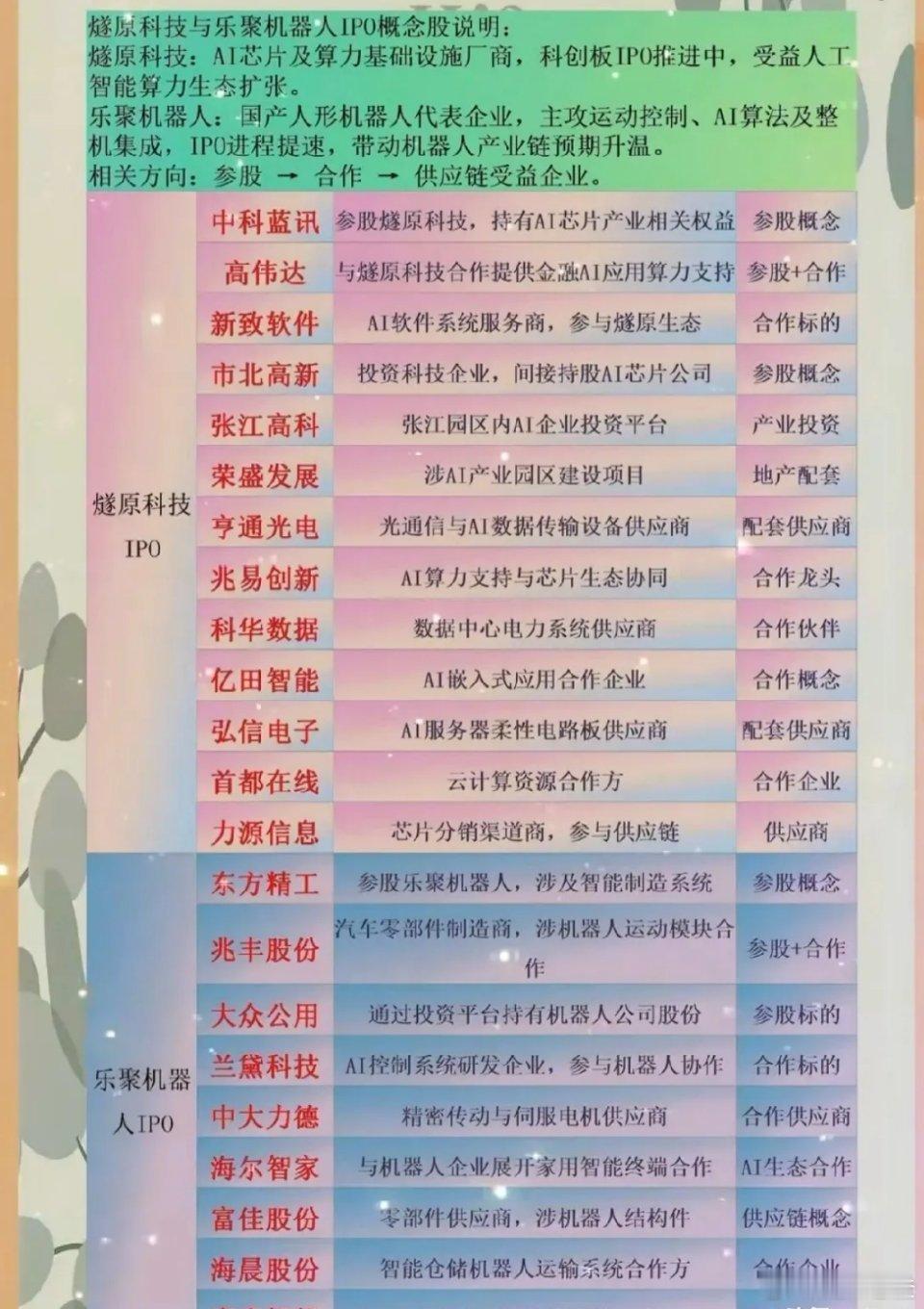

人形机器人大发展:中国企业的一场豪赌,高盛都为之震撼

2025年11月,高盛调研了三花、拓普、荣泰等9家中国机器人供应链企业后,发布了一份令人震惊的调查报告:尽管尚未接到任何一张确定性大订单,这些企业却在疯狂扩产——人形机器人规划年产能高达10万至100万台,这一数字已触及高盛预测的2035年全球总需求量!

1. 零订单却押注百万产能:供应链在赌什么?

高盛调查揭示的核心矛盾十分尖锐:

• 需求端:所有受访企业均无确定性订单,量产时间表更是未知数;

• 供给端:中国本土及泰国、墨西哥工厂同步扩建,产能目标横跨10万到百万台两个数量级。

更具戏剧性的是,高盛自身预测2035年全球人形机器人出货量仅138万台,而中国企业当前的规划产能已能“填满”这一数字,相当于在“空头支票”上搭建摩天大楼。

2. “柔性扩产”:一场与风险共生的策略

供应商并非盲目投入,而是采取了“逐步爬坡(Ramp-up)”的关键策略:

1. 先搭建小规模试产线,待订单落地后再逐步扩大产能;

2. 利用成熟的工业机器人产线进行改造,降低转产成本;

3. 提前布局电机、减速器等核心零部件,赌未来技术标准统一。

但风险始终如影随形:若2026年人形机器人需求未能爆发,中游的减速器、传感器厂商将首当其冲,陷入库存积压的困境。

3. 中国技术底气:从“被质疑造假”到“剪衣自证”

供应链敢于下重注,背后是扎实的技术突破支撑:

• 宇树科技:去年春晚的跳舞机器人,已展现出成熟的实时运动控制能力;

• 小鹏机器人:近期展示的流畅动作引发关注,CEO何小鹏当场剪开机器人“外衣”,以证其并非“真人扮演”,直接驳斥质疑;

• AI赋能:多模态大模型与具身智能的发展,让机器人对指令的理解不再局限于“简单指令”,智能化水平大幅提升。

4. 高盛话外音:中国产业链的“双刃剑”优势

报告中隐含着对中国产业链的关键判断,其优势与痛点同样突出:

中国优势

• 电机、精密齿轮等零部件的生产成本,仅为欧美企业的40%;

• 3C电子产业的成熟产线改造经验,可快速迁移至机器人生产,缩短投产周期。

致命痛点

• 核心的力矩传感器、高精度轴承等部件,仍高度依赖日德企业;

• 若人形机器人商业化进程延迟,已建成的产能将成为“泡沫”,反噬中游企业。

5. 冷思考:比产能更关键的“生死线”

人形机器人产业的发展,还面临三大核心挑战,其重要性远超产能规模:

• 成本:当前人形机器人的BOM成本(物料清单成本)超50万元,需降至20万元以内,才具备进入消费级市场的可能;

场景:应用场景尚未定型——是聚焦工厂搬运,还是发力家庭服务?模糊的需求导致技术路线仍在摇摆;

政策:多国已启动机器人伦理法规的起草工作,可能延缓技术落地进度。

现实已然清晰:中国供应链正通过“烧钱备战”倒逼技术革命,赌的是“人形机器人将成为下一代智能终端”。但历史经验表明,敢赌未必能赢,唯有做好充分准备的企业,才能活到终局。这场豪赌的最终结果,将在2026年量产窗口期揭晓。

总结

中国机器人产业恰似搭弓射箭:技术的“箭矢”已上弦,瞄准的“靶心”(商业化路径与需求)却尚未完全清晰。产能数字的疯狂背后,是产业链对未来的极致押注,更是全球科技竞赛残酷性的缩影——要么成为领跑者,要么让已建产能沦为“惨能”。