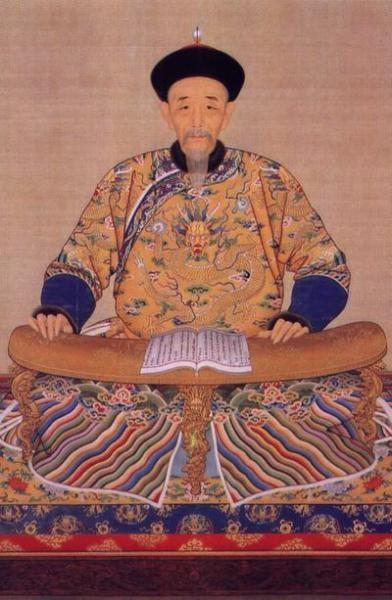

康熙死的时候国库2714万两白银,雍正死的时候国库3453万两白银,摊丁入亩最早提出于康熙五十五年,雍正最大的败笔和通泊之战,清八旗的脊梁骨都打断了,他儿子想打准噶尔,和大小和卓,满朝文武都不同意,只有他小舅子傅恒支持他,他顶着很大的压力,胜利了。 话说雍正皇帝,本名爱新觉罗·胤禛,生在康熙十七年十二月,母亲是乌雅氏,后来封德妃。他从小在宫里长大,学满汉文,练骑射,康熙爷挺看重他,三十七年封贝勒,四十七年升雍亲王。那时候他管着雍王府,日子过得低调,府里没啥奢华摆设。他帮康熙巡视河务,管地方事,康熙六十一年康熙崩了,他按遗诏登基,改元雍正。 在位十三年,他干得最卖力的是整顿官场,设军机处,选亲信大臣管机要事儿。雍正这人性格硬,睡眠少,天天批折子,推行火耗归公,让地方官把多收的税上缴国库,堵贪污漏洞。他对兄弟下手狠,康熙那些儿子,好几个涉嫌谋反被圈禁。他还改旗务,兴水利,扩田亩,这些事儿都为清朝中兴打基础。 历史评价雍正,说他励精图治,是清朝关键人物,没他,康乾盛世难成形。他废贱籍,推行摊丁入亩,减轻穷人负担,这些改革虽惹争议,但对社会发展有实效。雍正十三年,他突然在圆明园去世,才五十八岁,留下一堆未竟事儿。 雍正生前,国库变化挺大。康熙崩时,户部库存2714万两白银,这些钱来自各地税收,堆在库房里,官吏定期清点。康熙晚年宽仁,支出多,库银没攒太多。雍正上台后,通过改革,库存升到3453万两,这增长靠严管财政。他派员查地方账,增收火耗,地方官不敢藏私。清代户部银库统计显示,雍正时期银两稳步上扬,到他走时,比康熙多出七百多万两。这数字不是白来的,雍正推行的政策直接管用。 摊丁入亩这事儿,最早在康熙五十五年由广东巡抚提出,那时候试行,将人头税并到田赋里,按亩收,避免穷人多缴。康熙同意试点,先在广东、四川等地搞,效果好,减少逃税。雍正二年,直隶正式施行,雍正下诏推广,各省跟进,到雍正七年基本全国铺开。这改革源于明代一条鞭法,但清朝完善了,废除两千年人头税,地丁合一,让赋税更公平。农户按田亩缴,官吏少机会舞弊,国库收入稳了。雍正还整顿吏治,打击贪官,库银才多起来。这些事儿接地气,说白了就是让老百姓少点负担,国家多点钱粮。 雍正最大败笔是和通泊之战,那场仗发生在雍正九年,对准噶尔部。准噶尔是蒙古一支,康熙时就闹腾,雍正想彻底平定。统帅傅尔丹领两万多清军北上,从北京出发,穿越戈壁。准噶尔首领噶尔丹策零设伏,在和通泊湖边等着。清军进谷地,准军从两侧冲出,骑兵多,箭矢密集。清军损失七千多,八旗精锐死伤重,包括十四名副都统。傅尔丹退到科布多,残部两千,北京八旗家家挂孝。 这仗砸了雍正平准梦,西北边防弱了,雍正查办傅尔丹,关进牢。清军此战暴露问题,统帅急功,情报差,准军用智谋胜。后果严重,雍正无力再打,只能守边。八旗脊梁断了,影响清军士气,后续乾隆得花大力气补。 雍正儿子乾隆,弘历,继位后接着对付准噶尔。乾隆二十年,清军从伊犁出发,策楞统兵,攻占伊犁,俘达瓦齐。阿睦尔撒纳先降后叛,乾隆派兆惠追击,到乾隆二十二年,准部主力灭。傅恒是乾隆舅弟,支持出兵,满朝反对时,他站出来挺。乾隆扛压力,下令进军。 接着,大小和卓在南疆叛,乾隆二十四年,清军围叶尔羌,兆惠领兵,和卓兄弟逃到巴达克山,被当地首领杀。清廷平定西北,版图扩到极盛。乾隆自夸十全武功,包括两次平准、定回部、两次金川、靖台湾、降缅安南、两次廓尔喀。这些仗花钱多,但稳了边疆。傅恒作用大,不仅支持,还管后勤,乾隆靠他办成事儿。乾隆晚年巡视江南,享年八十九,嘉庆四年崩。 雍正改革摊丁入亩,根在康熙五十五年广东试点,那时巡抚上书,康熙批了,地方官丈地收税。雍正推广时,各省阻力大,他严令执行,违者罚。这政策让国库从2714万两涨到3453万两,实打实增长。和通泊败仗后,清八旗损失大,雍正调整策略,增援筑城。 乾隆继承时,库银基础好,他打准噶尔时,满文武反对,怕重蹈覆辙,只有傅恒力挺。乾隆顶压胜了,版图稳。摊丁入亩废人头税,惠民,雍正虽败在和通泊,但改革功大。乾隆平准、灭大小和卓,用兵准,傅恒帮大忙。 清朝赋税史看,摊丁入亩是关键转折,明代一条鞭法启发,清完善。康熙五十五年提出,雍正全国推,地丁合一,减贫民负担。国库银两变化,康熙2714万两,雍正3453万两,靠火耗归公、严吏。和通泊战,雍正九年,清军傅尔丹统,准军策零伏击,损失7226人,八旗精锐折损。乾隆继业,二十年灭达瓦齐,二十二年平阿睦尔撒纳,二十四年杀大小和卓。傅恒支持出兵,管粮运,乾隆十全武功里,这几仗占大头。