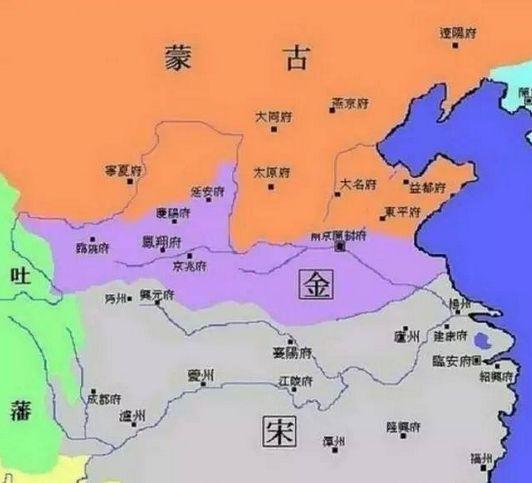

终于知道为什么俄罗斯无法融入西方了,因为俄罗斯人有蒙古人和维京人的基因,而西方人大多是日耳曼民族的后代,现在俄罗斯的处境挺尴尬的,西欧人觉得他们不是一路人,东亚人又把他们当西方人看。 遗传学研究显示,约13%的俄罗斯男性携带蒙古染色体,而诺夫哥罗德的考古发现则证实了维京留里克王朝的基因印记。 这种独特的基因组合,塑造了俄罗斯人矛盾的文化性格,既有游牧民族的豪迈与专制传统,又有海洋民族的探索精神。 然而,将俄罗斯与西方的隔阂简单归因于基因差异,无疑是一种过度简化,真正的鸿沟来自于历史轨迹的深刻分野。 蒙古帝国两个半世纪的统治(1240-1480),在俄罗斯的政治基因中植入了东方专制传统。 与此同时,西方正经历文艺复兴和宗教改革的洗礼,当莫斯科大公伊凡三世迎娶拜占庭末代公主,宣称“莫斯科是第三个罗马”时,俄罗斯已然走上了一条与西方迥异的道路。 十八世纪初,彼得大帝以野蛮手段推行西化改革,强制贵族剃须、穿西服、说法语,他在涅瓦河口营建的圣彼得堡,成为“望向欧洲的窗口”。 然而,这场自上而下的改革存在着根本矛盾,试图用东方专制手段推行西方文明,结果反而强化了国家的东方本质。 叶卡捷琳娜二世与伏尔泰通信,邀请欧洲建筑师设计宫殿,但她的“开明专制”终究是专制先行。 当法国大革命的消息传来,女皇立即中断与启蒙思想家的友谊,转而镇压国内的自由思潮,这种对西方文明工具性接受、本质性排斥的态度,贯穿了俄罗斯三百年西化史。 地理决定了俄罗斯的命运,广袤的平原无险可守,造就了其独特的安全观,不断扩张以寻求缓冲地带,这种地缘政治逻辑与西方主权国家体系格格不入,导致了持续的地缘冲突。 拿破仑战争后,俄罗斯以“欧洲宪兵”自居,却在克里米亚战争中被英法联军击败,第一次世界大战中作为协约国成员,却在革命后遭十四国武装干涉,二战中为反法西斯做出巨大贡献,却在胜利后立即陷入冷战。 这种“战胜即被孤立”的怪圈,强化了俄罗斯的受害者心态,正如陀思妥耶夫斯基所言:“在欧洲我们是鞑靼人,在亚洲我们是欧洲人,” 十九世纪,俄罗斯知识分子分裂为斯拉夫派和西方派,这场争论至今未息,斯拉夫派认为俄罗斯拥有独特的“俄罗斯灵魂”,应当走自己的路,西方派则主张全面欧化,融入西方文明。 恰达耶夫在《哲学书简》中的悲叹依然回荡:“我们不属于西方,也不属于东方,我们既无传统,也无继承,” 苏联解体后,俄罗斯曾三次尝试融入西方:1990年代叶利钦的“浪漫西化”、2000年代初普京的“务实合作”、乃至2010年的“现代化伙伴关系”,但北约东扩、颜色革命、价值观冲突,使这些努力均告失败。 如今的俄罗斯,在遭受西方全面制裁后,加速了“向东转”的步伐,但正如一位莫斯科大学教授所言:“我们能够将贸易转向东方,却难以将文明认同转向亚洲。” 在我看来,将俄罗斯困境简单归结为基因决定论或文明冲突论,都失之片面,俄罗斯的独特之处,恰恰在于其作为独立文明主体的复杂性。 俄罗斯的“中间文明”地位并非诅咒而是财富,在全球化退潮、世界多极化的今天,能够同时理解东西方逻辑的俄罗斯,反而可能获得独特优势,正如欧亚主义思想家特鲁别茨科伊所言,俄罗斯的使命是成为“东西方的综合”。 俄罗斯问题启示我们,文明认同本质上是选择而非宿命,今天的俄罗斯正在重新发现其“欧亚特性”,不是简单地倒向东方,而是在多元文明基础上构建新的认同,这种探索对所有非西方文明体都具有启发意义。 我们应当超越“非东即西”的二元思维,在人类文明史上,最富创造力的往往是那些处于文明交界的“边缘地带”,拜占庭、安达卢西亚、丝绸之路,俄罗斯的尴尬,或许正孕育着新的文明可能性。 双头鹰不必选择只看一个方向,它的独特价值,恰恰在于能够同时观察东西两方,在日益多元的世界中,这种“之间状态”或许不再是尴尬,而将成为一种新的优势。 俄罗斯的探索,实际上为所有站在文明十字路口的国家提供了宝贵镜鉴,在保持文化主体性的同时,以自信姿态参与多元文明的对话,这或许是全球化新时代的智慧之路。